Академик Сергей Лукьянов: «Врачи должны говорить с учёными на одном языке»

Академик Сергей Лукьянов: «Врачи должны говорить с учёными на одном языке»

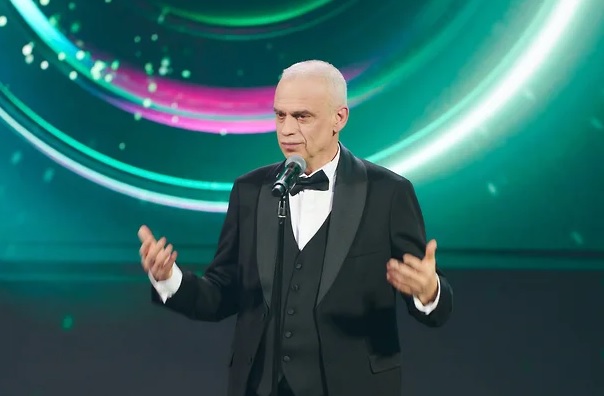

Лауреатом научной премии Сбера в номинации «Науки о жизни» в 2024 году стал ректор Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ академик РАН Сергей Лукьянов.

Премия была присуждена за открытие и применение природных флуоресцентных белков для технологий прижизненной визуализации и для исследований молекулярных и клеточных процессов в живых организмах, а также за разработку принципиально новой стратегии лечения тяжёлых аутоиммунных заболеваний. В интервью журналу «Коммерсантъ Наука» Сергей Лукьянов рассказал о создании нового препарата от болезни Бехтерева.

— Как развивалась ваша научная работа после получения Научной премии Сбера?

— Премия Сбербанка была очень серьёзным событием в жизни нашего коллектива, в моей жизни. Огромное спасибо Сберу и жюри за такую высокую оценку. С тех пор мы продолжаем творчески трудиться, и у нас, как и всегда, много амбициозных планов.

— Вы успешно испробовали собственный препарат на себе. Это восхитило многих и доказало верность созданного вами нового подхода к лечению аутоиммунных заболеваний. Испытывали ли вы страх или волнение? Какие чувства в такие моменты испытывает создатель?

— Этот препарат, «Трибувиа», созданный российской компанией «Биокад» при постоянной поддержке со стороны Минздрава России сейчас продолжает проходить клинические испытания. Параллельно в 2024 году он введён в гражданский оборот. Это значит, что больные болезнью Бехтерева уже сегодня имеют возможность лечиться, пока, к сожалению, не в широком масштабе, поскольку применение нового препарата ограничено строгими рамками диагноза участников клинических испытаний. Кроме того, он не включён в список жизненно необходимых препаратов.

Я действительно первым применил препарат на себе (я болен болезнью Бехтерева почти всю взрослую жизнь, с 20 лет). Возникла ситуация, когда невозможно было с точностью сказать, что представляют собой клоны патогенных лимфоцитов, которые мы выявили в результате многолетних исследований. Являются они следствием болезни или их причиной? Мы видели однозначную ассоциацию наличия таких клонов с болезнью, но доказать, что именно их появление стало причиной заболевания, можно было только опытным путём, уничтожив их на практике. И мне казалось естественным, что первая проба абсолютно нового подхода к лечению должна проводиться автором, чтобы затем уверенно предложить препарат для клинических испытаний. Конечно, я пережил очень яркие эмоции, запредельное волнение, поскольку за созданием препарата стоял огромный труд большого количества специалистов: учёных, врачей, технологов из различных организаций. Люди работали много лет, и поэтому неуспех был бы серьёзным ударом для коллективов. Неудивительно, что волновались и я, и все, кто участвовал в разработке.

— Как для вас всё прошло, были какие-то побочные эффекты?

— Всё было достаточно стандартно. Этот препарат при первом введении вызывает некоторые инфузионные реакции: у меня поднималось давление, кружилась голова, но всё было достаточно штатно. Скорее были сильные переживания по поводу эффективности работы. К тому же он не быстро срабатывает, эффект проявляется спустя какое-то время, месяц-два, даже до трех. И это ожидание было сложным. Но препарат оказался лично для меня очень мощным, я уже седьмой год его использую и нахожусь в полной ремиссии, прекрасно себя чувствую без использования других лекарств. Но такие «удачные» пациенты не все. Препарат, к сожалению, эффективен не для всех больных.

— А почему?

— Оказалось, что те клетки, которые вызывают болезнь, имеют большее разнообразие, чем мы ожидали. Но это можно было выявить только в ходе клинических исследований. Сейчас мы понимаем, как нам кажется, причину неэффективности для ряда больных и активно работаем вместе с Институтом биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН и компанией «Биокад» над созданием новых препаратов. Надеемся, что это позволит и другим пациентам, которым не помогла эта разработка, получить эффективное лечение. Нам важно, что абсолютно новая платформа, основанная не на иммуносупрессии (именно на этом принципе построена современная терапия аутоиммунных заболеваний), а на таргетном, прицельном уничтожении узкой группы патогенных клеток, Т-лимфоцитов, была впервые использована и доказала свою эффективность. Это означает, что и для других аутоиммунных заболеваний могут быть разработаны подобные препараты. Не хочу давать названия конкретных болезней, с которыми мы сейчас работаем, но это социально значимые заболевания, которые распространены и в мире, и у нас в стране. Мы верим, что сама платформа станет основой для нового направления в области лечения аутоиммунных заболеваний. А сегодня данный препарат «первый в линии», то есть стал архетипом для создания новых с аналогичным механизмом действия. В нашей стране это редкий случай.

Я не знаю других примеров, кроме вакцины «Спутник V», когда первый в линейке препарат выводится на рынок именно российскими учёными и производителями. Это встречает большой интерес в мире. Уже есть проекты по созданию аналогичных препаратов, основанных на том же принципе. Но мы здесь выигрываем в динамике несколько лет, и это означает, что мы ещё долгое время будем сохранять лидерство, потому что сегодня уже работаем над следующими препаратами.

— Какие направления в области медицины и фармакологии вам кажутся сегодня наиболее перспективными?

— Я считаю, что в этом вопросе надо исходить из социальной значимости. Очень важным направлением является генотерапия, поскольку это даёт надежду на помощь людям, для которых ранее не было никакой надежды на эффективное лечение, больным, имеющим врождённые генетические нарушения. А это очень широкий спектр заболеваний, их сотни. Разработка каждого препарата при этом достаточно сложная и дорогая. Поэтому здесь создание коммерчески обоснованных препаратов ограничивается буквально десятком-другим заболеваний. Что делать с остальными, непонятно, и, хотя больных по каждому заболеванию может быть очень немного, десятки или сотни человек на страну, а в целом этих болезней под тысячу, в итоге получается, что страдает относительно большая группа населения, обычно дети. И здесь наш университет совместно с Научным центром акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова и при мощной поддержке Министерства здравоохранения РФ работает над созданием такой уникальной платформы, когда диагностика, подготовка препарата, лечение и реабилитация производятся в рамках одного учреждения. Этот проект сейчас в активном развитии.

Ещё одно направление связано с нейродегенеративными заболеваниями. В этой области, конечно, ведутся активные исследования как во всем мире, так и у нас. Пока не могу сказать про серьёзные прорывы, но у нас в университете совместно с Институтом молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН проводятся разработки новых подходов, которые дают надежду на существенные подвижки в лечении болезни Альцгеймера. Я абсолютно уверен, что в ближайшие годы нам удастся достичь заметного прогресса в поддержке людей, страдающих от этого страшного недуга, и Россия будет одним из основных лидеров в этой области медицины.

— Как вы думаете, почему мы сталкиваемся с такими сложностями при создании препаратов от нейродегенеративных заболеваний?

— Дело в том, что мозг человека — это уникальная по сложности структура, мы до конца не понимаем механизм развития этих заболеваний. Есть ряд концепций, но их доказательная база пока неполна. А не понимая механизм развития заболевания, очень трудно разработать эффективные препараты.

— Но ведь механизм аутоиммунных и генетических заболеваний тоже во многом непонятен.

— В случае генетических заболеваний как раз все более или менее понятно: есть поломка гена, нарушение его функции и очевидная необходимость ее восстановления путем доставки в клетки его здоровой копии. Главное — это решение технических проблем: как именно это сделать, достичь запланированного результата. В случае аутоиммунных заболеваний есть достаточно обоснованная концепция: наши лимфоциты должны уничтожать зараженные инфекцией клетки, но бывают такие ситуации, когда у тех же инфекций могут быть похожие на человеческие молекулы и они инициируют защитную реакцию. Активированный клон сначала уничтожает инфицированные клетки, а потом перекидывается на уничтожение здоровых клеток собственного организма, имеющих схожие с микробом или вирусом молекулы. Заболевания выглядят очень разными — например, сахарный диабет, когда погибают клетки, производящие инсулин в поджелудочной железе. Или при ревматоидном артрите гибнут клетки суставов. Или рассеянный склероз, когда погибают клетки, отвечающие за работу нервной системы. Очень разные заболевания — их описано более ста! Но в основе их почти всегда лежит механизм появления таких аутоиммунных клеток, атакующих по ошибке собственный организм. Различаются только конкретные атакуемые ткани. И в основе нашей технологии лежала идея не угнетать (супрессировать) иммунную, а направленно уничтожать небольшую группу аутореактивных лимфоцитов, не нанося ущерба иммунной системе в целом.

— Помогает ли в вашей работе использование ИИ?

— Да, в ходе наших исследований была проделана сложная биоинформатическая работа, построены компьютерные алгоритмы, которые анализировали сотни миллионов последовательностей Т-рецепторов лимфоцитов, и там нами использовались элементы обучающихся программ, которые позднее стали называть ИИ. Поэтому развитие таких технологий в науке началось даже раньше, чем появилась бешеная популярность искусственного интеллекта. Конечно, это очень мощный стимулятор развития ряда направлений. Это сильный помощник, он позволяет быстро анализировать большие объёмы данных, систематизировать научную литературу, помогает составлять планы экспериментов. Но наиболее эффективно сейчас в области медицины, на мой взгляд, использование ИИ в диагностике. Ведь обученный алгоритм может даже лучше, чем человек, анализировать те же изображения — рентгеновские снимки, МРТ, поскольку он не устаёт, он видит картинку детально, может работать 24/7.

А в нашей области, в иммунологии, мы надеемся, что ИИ, обученный на основе огромных массивов данных о структуре Т-клеточных рецепторов у больных с различными заболеваниями — онкологическими, аутоиммунными, инфекционными, позволит нам лучше ставить диагнозы, понимать, насколько эффективны будут те или иные препараты для конкретного больного, индивидуально прогнозировать течение болезни и предлагать лечение. Как любой новый инструмент, ИИ дает дополнительные возможности, но нам важно понимать и его ограничения, поскольку это всё-таки алгоритм, а не интеллект. Он основывает свои выводы на известном, просто может охватить очень большие объёмы информации.

— Вы ректор одного из крупнейших российских вузов. Насколько изменилось образование за последнее время, стало ли более междисциплинарным?

— Образование — это одна из наиболее консервативных областей, но и она хоть медленно, но неотвратимо меняется. Для нас в медицине наиболее важным является соединение глубоких теоретических, фундаментальных знаний и практических навыков. Нам нужно не просто рассказывать о теориях и областях знаний, но вовлекать студентов в научные проекты, если они собираются заниматься наукой. А если планируют врачебную стезю, они должны получить возможность активно участвовать в обходах, в обсуждениях пациентов и их проблем, получать от наставников из первых рук умение анализировать болезнь и системно видеть больного. А самым важным я считаю готовить врачей так, чтобы они могли взаимодействовать с учёными, говорить на одном профессиональном языке, совместно трудиться над созданием новых препаратов и медицинских технологий. Поэтому в последние годы мы существенно изменили структуру нашего университета. У нас раньше были отдельно факультеты, на которых шёл образовательный процесс, отдельно — научные институты, где шли исследования, отдельно — медицинские подразделения, которые лечили. Мы объединили все эти направления в рамках институтов, в которых есть учебные кафедры и научно-исследовательские лаборатории, при тесном взаимодействии с клиниками. Это, на наш взгляд, позволит руководству институтов обеспечить трансляцию самых современных врачебных практик и новых научных знаний в обучение студентов. Ведь учить их будут те, кто сами ведут новейшие разработки, в идеале с привлечением к этим разработкам самих студентов! Нельзя делать опору только на учебники, которые всегда отстают, потому что подготовка учебников — длительная работа. Я вижу в этом наиболее важное направление, в котором мы работаем.

— Насколько изменились нынешние студенты по сравнению с тем временем, когда вы сами учились?

— Последние несколько десятков тысяч лет генетика человека не меняется. Да, в общении они стали более закрытыми. Им легче друг другу писать, чем поговорить. У них другой способ коммуникации. Зато они стали намного быстрее. Они лекции все прослушивают на ускорении в полтора-два раза. Скорость их мышления возросла. Они адаптируются под тот мир, который их ждет, а это во многом будет цифровой, виртуальный мир. И они в нём чувствуют себя как рыба в воде. Думаю, что это неплохо, это развитие. А талантами, яркими личностями Россия всегда была богата, и это богатство не исчезнет никогда.

Текст: Наталия Лескова.

Источник: «Коммерсантъ Наука».