Бактерии и растения как природные очистные сооружения: устойчивые биотехнологии для будущего России

Бактерии и растения как природные очистные сооружения: устойчивые биотехнологии для будущего России

Исследование Кольского научного центра показало, что с помощью автохтонных сульфатредуцирующих бактерий и растений можно биологически очищать сточные воды от избытка сульфатов и калия до уровней, безопасных для водных экосистем.

Сточные воды — неизбежный спутник производства. Зачастую в фокусе внимания сосредоточены наиболее опасные угрозы, такие как тяжёлые металлы, между тем сульфаты, образующиеся в том числе при добыче и переработке руды, значительно снижают качество воды, при этом часто остаются вне зоны наблюдения.

Работа сотрудников Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН Владимира Мязина и Надежды Фокиной решает распространённую экологическую проблему — очищение промышленных и сельскохозяйственных сточных вод от избытка сульфатов и калия.

Сульфаты — не просто минеральные примеси, при концентрациях выше 200 мг/л они изменяют вкус и запах воды, разрушают трубы, токсичны для водных организмов. Норматив для рыбохозяйственных водоёмов в России установлен на уровне 100 мг/л, но реальные промышленные стоки могут содержать сотни миллиграммов сульфатов на литр. Калий традиционно считается безопасным, поскольку это биогенный элемент, но в воде его избыток ведёт к нарушению экологического равновесия. Для питьевой воды его содержание не нормируется, однако для водоёмов рыбохозяйственного значения допустимый уровень ограничен 50 мг/л.

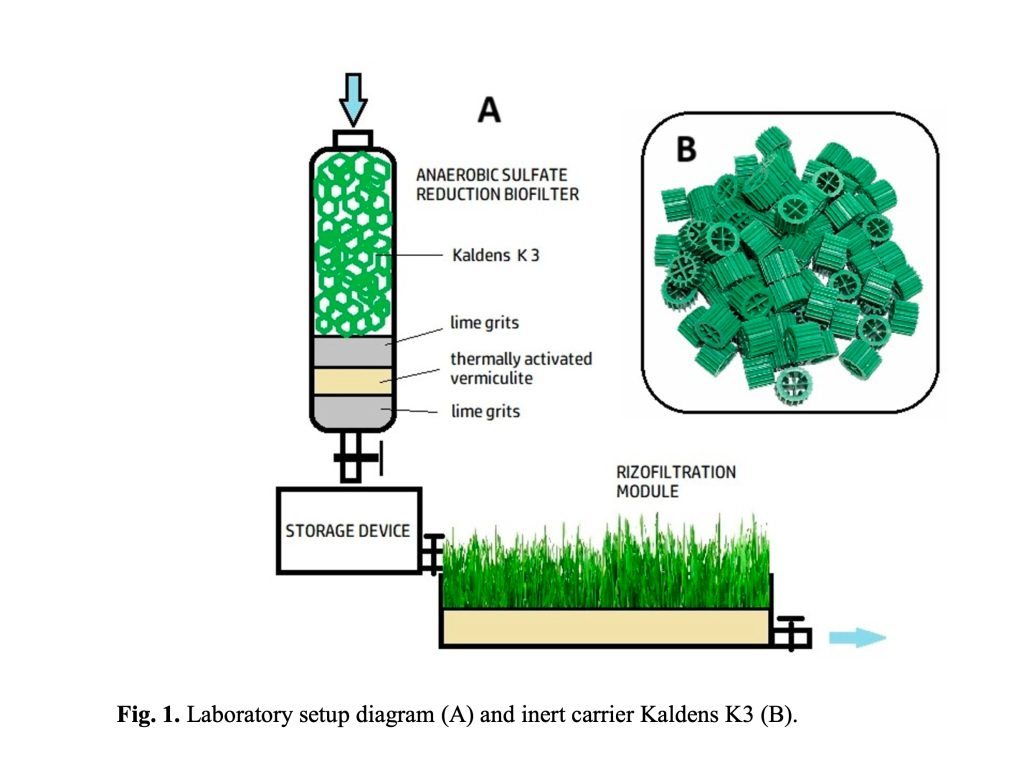

Традиционные методы очистки — с помощью реагентов или мембран. Они требуют значительных энергетических и материальных затрат. Кроме того, они часто слишком селективны: удаляют часть примесей, но, например, плохо справляются с избыточным калием. В северных регионах при очистке сточных вод дополнительно требуется учитывать сложные климатические условия и высокую уязвимость экосистем. Открытие, сделанное учёными, заключается в том, что автохтонные (местные) сульфатредуцирующие бактерии и растения способны совместно выполнять эту функцию: на первом этапе в биореакторе с фиксированной биоплёнкой снижается содержание сульфатов (с 456 до 19 мг/л при добавлении органических источников питания для бактерий), а на втором этапе — ризофильтрации — избирательно удаляется калий (с 188 до 78 мг/л и ниже) за счёт его поглощения растениями. Все это достигается без внесения существенного количества дополнительных реагентов, за счёт биологического потенциала природных сообществ.

Для очистки использовались местные микроорганизмы, выделенные из сточных вод северо-западного региона России. Среди них идентифицированы сульфатредуцирующие бактерии рода Desulfotomaculum, которые обеспечивают снижение концентрации сульфатов в анаэробном биореакторе.

Авторы подчёркивают, что именно местные микроорганизмы и растения дают преимущество в реализации технологии: они уже адаптированы к химическому составу и климатическим условиям, поэтому стабильнее работают в очистных системах, что повышает стабильность работы и снижает риск вторичных экологических нарушений.

Исследование решает проблему комплексной и экономически устойчивой очистки сточных вод, позволяя довести их состав до нормативов для рыбохозяйственных водоёмов. Это означает защиту рек и озёр от постепенного накопления «невидимых» загрязнителей, сохранение биоразнообразия и снижение затрат на водоочистку и водоподготовку.

Работа Владимира Мязина и его коллег из ИППЭС КНЦ РАН демонстрирует, что решение проблемы очистки сточных вод возможно через интеграцию природных механизмов в технологический процесс. Применение автохтонных сульфатредуцирующих бактерий и растений обеспечивает снижение концентраций сульфатов и калия до экологически безопасных уровней, что позволяет рассматривать предложенную схему как альтернативу или дополнение к традиционным реагентным и физико-химическим методам. Полученные результаты указывают на перспективность биотехнологических решений в охране водных экосистем и открывают возможности для практического применения в промышленной и сельскохозяйственной очистке сточных вод.

Источник: пресс-служба Минобрнауки России.