Физики впервые заглянули внутрь точки фазового перехода вещества

Физики впервые заглянули внутрь точки фазового перехода вещества

Сотруднии Института теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН (Черноголовка) и аспиранты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва) разработали оригинальный подход, который позволяет в деталях изучить, что происходит с веществом в момент его перехода из одного состояния в другое — например, когда лёд тает, превращаясь в воду, или когда вода испаряется.

Впервые исследователям удалось не просто зафиксировать сам факт перехода, но и проанализировать внутреннее состояние системы в критической точке. Предложенный подход важен не только для фундаментальных исследований, но и для проектирования материалов с уникальными свойствами. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Physical Review E.

Фазовый переход первого рода — это фундаментальный процесс, при котором вещество переходит из одного состояния в другое. Например, лёд при температуре 0 °С начинает таять и превращаться в воду, а вода при температуре 100 °С кипит и испаряется. Отличительная особенность таких фазовых переходов — скачкообразное изменение состояния вещества при определённой критической температуре (для воды — 0 °С и 100 °С), которая не меняется, пока не произойдёт полный переход. В этой точке вещество существует в виде смеси двух фаз: льда и воды или жидкости и пара соответственно. До сих пор у учёных не было инструментов, чтобы детально исследовать вероятности нахождения системы в каждой из этих фаз при критической температуре. Исследование состояния системы при температуре фазового перехода первого рода важно не только для фундаментального понимания природы переходов, но и для дизайна материалов с контролируемыми свойствами, например, сплавов с эффектом памяти формы.

Авторы данного исследования разработали оригинальный подход, который позволяет в деталях изучить, что происходит с веществом в момент его перехода из одного состояния в другое, на примере таяния льда.

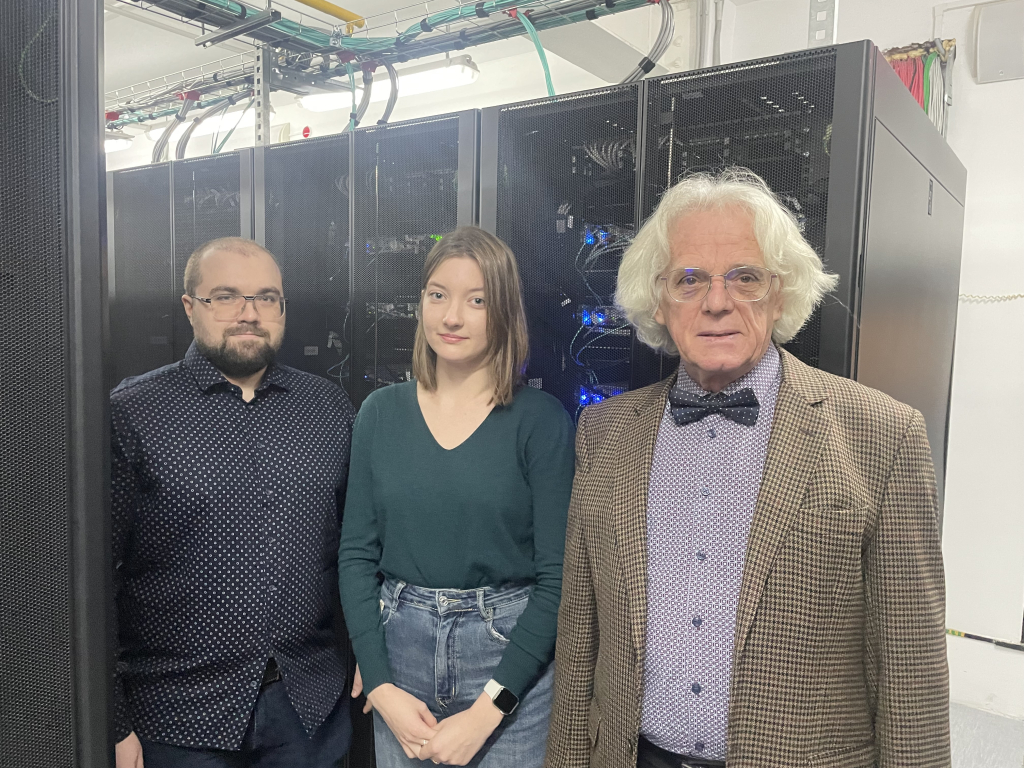

Для первого этапа исследования авторы использовали суперкомпьютер НИУ ВШЭ cHARISMa. С помощью этого устройства они математически «заморозили» систему в точке фазового перехода, когда одновременно существуют лёд и вода. Причем они делали это не один раз, а тысячи, создавая множество разных «копий» системы, каждая из которых застыла в уникальном состоянии этого превращения. Такой подход позволил получить большое количество данных о поведении системы в критической точке.

На следующем этапе исследователи применили метод глубокого машинного обучения для распознавания одной из трёх фаз: воды, льда и их смеси. Это ключевое новшество — вместо традиционного разделения на две фазы алгоритм научился идентифицировать три состояния, позволив детализировать критическую точку и посмотреть, что происходит внутри. Таким образом удалось оценить вероятность нахождения вещества в том или ином состоянии, что ранее не получалось из-за отсутствия подходящей для этого методики.

Классификация с помощью машинного обучения позволит изучать целый класс сложных систем в физике, химии и материаловедении, которые ранее было трудно или невозможно анализировать с такой детализацией. Кроме того, понимание фазовых переходов первого рода важно для создания новых сплавов, полимеров и функциональных материалов (например, с памятью формы). Умение точно предсказывать условия и параметры перехода позволит моделировать материалы с заданными свойствами.

«Комбинация суперкомпьютерных технологий для получения большого набора данных и методов машинного обучения для их анализа позволила нам по-новому посмотреть на фазовый переход первого рода. Фактически, нам удалось заглянуть внутрь критической точки. В дальнейшем мы планируем детально изучить геометрические фазовые переходы в смешанном состоянии. Существует гипотеза, что вероятность образования в смешанном состоянии кластера, достигающего макроскопических размеров, конечна. По-видимому, наш метод позволит придать этой гипотезе более чёткую формулировку с оценкой такой вероятности», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Лев Щур, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией вычислительной физики НИУ ВШЭ и главный научный сотрудник ИТФ РАН.

Источник: пресс-служба РНФ.