Исследование некрополя Успенской церкви в Кондопоге

Исследование некрополя Успенской церкви в Кондопоге

Подведены итоги спасательных археологических работ на объекте археологического наследия «Культурный слой под объектом культурного наследия Успенская церковь (деревянная) 1774 г.», которые проводил Кондопожский отряд Северной археологической экспедиции ИА РАН под руководством Анны Никитиной в июле–августе 2023 г.

Работы производились в г. Кондопога на месте ранее существовавшей Успенской церкви, являвшейся памятником деревянного зодчества и одним из самых высоких храмов прионежского типа на Русском Севере. Построенная в 1774 г. на месте своей обветшалой предшественницы, церковь стояла на самом краю мыса, вдающегося в Онежское озеро, и безраздельно доминировала над окружающим пространством. Вокруг церкви располагался погост, окружённый валунной оградой, фрагменты которой можно и сейчас заметить в прибрежной полосе.

В XIX в. рядом были построены также из дерева зимняя церковь и колокольня, ныне утраченные. Здание Успенской церкви состояло из основного сруба, алтаря и трапезной и имело очень высокий подклет. Основной сруб храма представлял собой стройный четверик, переходящий в восьмерик и завершающийся шатром. Художественное исполнение и необычайная высота в 42 м выделяли Успенскую церковь Кондопоги из ряда шатровых деревянных храмов, строившихся вдоль берегов Онежского озера и реки Свирь в XVII–XVIII вв. Как пишет выдающийся исследователь деревянного зодчества и реставратор А.В. Ополовников, «Нет ей равных среди деревянных шатровых церквей, хотя и нет коренных отличий от них. Удивительная и единственная в своём роде, эта церковь — лебединая песня народного зодчества, пропетая с такой глубокой силой, что после нее любой звук кажется и слабее, и немощнее». [Ополовников А.В., Ополовникова Е.А. Дерево и гармония: образы деревянного зодчества России. М, 1998.]

После пожара 10 августа 2018 г., уничтожившего храм, Центральные научно-реставрационные проектные мастерские по заказу Министерства культуры Российской Федерации разработало проект воссоздания сгоревшей церкви. В 2019 г. при подготовке к работам на участке был выявлен археологический культурный слой, к изучению которого в 2023 г. приступил Кондопожский отряд Института археологии РАН.

В ходе работ обнаружилось, что следует пересмотреть характер археологического объекта и значительно скорректировать датировку культурного слоя. Изначально предполагалось, что культурный слой позволит исследовать архитектурные особенности Успенской церкви 1774 г., а также остатки существовавших здесь ранее деревянных церквей, упомянутых в письменных источниках. Однако выявленные захоронения XII–XVII вв., выходящие за пределы участков устройства нового фундамента, вынудили изменить вид запланированных спасательных работ с локального исследования в виде наблюдений на полноценные научные раскопки могильника.

Среди погребений могильника наибольший интерес представляют захоронения XII–XV вв., которые в настоящий момент являются самыми древними средневековыми погребениями, обнаруженными на территории Олонецкой Карелии. В современной науке коренной территорией карельского населения считается Карельский перешеек и Северо-Западное Приладожье, а миграция его в Онежский регион предположительно относилась к XV в. Однако, судя по погребальному обряду и непрерывности выявленного могильника, оставившее его население было знакомо с христианскими традициями.

Поскольку стало очевидным, что изучаемый объект представляет многослойный некрополь, первоочередной задачей стало выявление стратиграфических особенностей памятника. Археологический раскоп изначальной площадью 16 кв. м из-за многочисленных попаданий погребений в стенки раскопа был расширен до 27 кв. м. В общей сложности выявлено 66 погребений, из которых 50 исследовано полностью, а 16 определено для консервации. К настоящему моменту предварительные половозрастные определения выполнены для 39 индивидов: 58,3% — мужчины и 41,7% — женщины. Очевиден высокий процент детской (младенческой) смертности — порядка 70%.

Исследованные погребения по особенностям обряда и находкам можно отнести к трём хронологическим горизонтам, начиная с XII–XIII вв. и заканчивая XVI–XVII вв.

Самые ранние найденные захоронения ориентированы на юго-восток, все эти погребения принадлежат взрослым индивидам, их ямы заглублены в материк. Среди находок присутствуют немногочисленные личные вещи, позволяющие определить датировку: фибулы (подковообразные и кольцевые с мотивом рук), ножи, остатки одежды.

Погребения XIII–XV вв. также ориентированы на юго-восток, захоронены в материковых ямах или на уровне материка. Этот хронологический пласт представлен захоронениями как взрослых, так и детей. Стоит отметить необычно хорошую для супесчаных грунтов региона сохранность костной ткани, позволяющую применить широкий спектр исследовательских методов. Предметами, маркирующими данный горизонт, стали серьги-одинцы с подвесками из янтарных бусин и многобусинные височные подвески.

Погребения XV – первой половины XVI в. приходятся на период первых упоминаний Кондопоги в письменных источниках и увеличения численности местного населения. Найдены погребения взрослого мужчины и женщины, а также детей разных возрастов. Зафиксированы фрагменты погребальной кожаной обуви как у взрослых, так и у ребенка. Выявлены младенческие захоронения в свертках из двух полотен бересты, которыми были обернуты тела. Погребения этого периода характеризуются хорошей сохранностью костей. Они имеют переходные черты: ориентировка захоронений ещё старая, но погребальный костюм уже не содержит яркие этнические детали. В этих погребениях найден уже ряд предметов личного благочестия. Видимо, эти изменения отражают полноценную реализацию православного погребального обряда.

Стратиграфический горизонт XVII – начала XVIII в. сформирован, главным образом, младенческими захоронениями. Погребения отличаются наибольшей степенью сохранности органики: во всех случаях (кроме разрушенных комплексов) сохранены материалы внутренних погребальных конструкций. Выявлено разнообразие форм погребальных конструкций: это берестяные свертки, долбленые колоды, дощатые гробы. При исследовании погребений в берестяных свертках обнаружено значительное количество сохранившейся органики: текстиля, кератиновых остатков. В заполнении могильных ям встречаются монеты. Незначительно корректируется обряд – младенческие погребения располагаются сразу под надгробием, то есть они практически не заглублены в грунт.

Хорошая сохранность костных останков позволяет привлечь к изучению могильника арсенал методов антропологии. Рассматривая антропологическую серию в целом, можно отметить низкие уровни травматизма и показателей маркеров физиологического стресса, а также патологических проявлений, затронувших костную и зубочелюстную систему. В этом отношении оставившая могильник популяция выглядит благополучно.

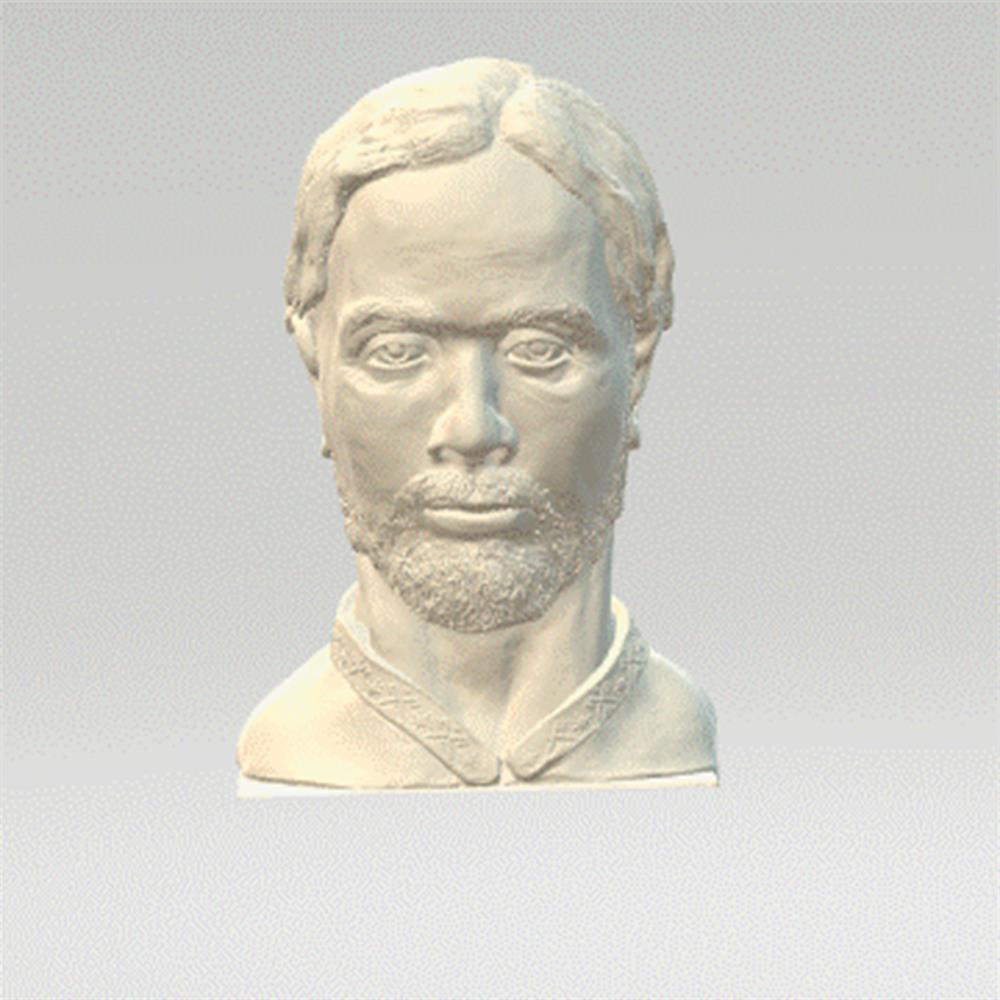

Антропологом Института археологии РАН И.К. Решетовой воссоздан скульптурный портрет мужчины 30–39 лет, останки которого обнаружены в погребении 18, датируемом в диапазоне XIII–начала XV в. Это первая выполненная по антропологическим материалам реконструкция средневекового человека из региона Онежского озера. Данный антропологический источник, помимо своей основной функции, может стать дополнительным штрихом к визуальному восприятию повседневности региона в Средневековье.

Ценность средневекового некрополя, открытого в Кондопоге, определяется прежде всего тем, что на огромных территориях бассейна Онежского озера известно лишь несколько могильников и одиночных погребений X–XIII вв. Это можно объяснить как невысокой плотностью населения в этой части Севера вплоть до XIV в., так и сложностью поиска погребальных памятников, не имеющих внешних признаков на современной поверхности.

Первые известия об Успенской церкви в Кондопоге, далекой предшественнице постройки 1774 г., содержатся в писцовой книге 1563 г. Некрополь, выявленный на месте Успенского храма, свидетельствует о том, что этот участок использовался для захоронений по крайней мере c XIII в., а возможно — уже во второй половине XII в. Погребения производились в течение длительного времени, на небольшой глубине, при этом большинство из них осталось ненарушенными. Очевидно, некрополь изначально был приурочен к находившимся рядом церковным постройкам, остатки которых не дошли до нас или могут быть выявлены будущими раскопками. Общий характер погребений, с немногочисленными металлическими украшениями костюма и отдельными бытовыми вещами (ножи, кресало) соответствует нормам погребального обряда средневекового населения Севера, принявшего крещение.

Погребения, открытые на месте Успенской церкви, — первый средневековый некрополь, выявленный на Русском Севере на церковном месте, под деревянной церковной постройкой Нового времени. Присутствие столь раннего могильника стало неожиданностью для археологов. Раскопки раскрывают ранее неизвестную нам предысторию одного из прионежских приходов, преемственность в расселении и в размещении местных сакральных центров на протяжении восьми столетий.

Металлические украшения, найденные в женских погребениях (многобусинные височные кольца, подковообразные и кольцевидные пластинчатые застежки-фибулы, дротовые браслеты), имели широкое распространение на Северо-Западе Руси и в восточной части Балтийского региона, как в прибалтийско-финской среде, так и в древнерусских городах. Появление этих украшений в Кондопоге отражает культурные импульсы или продвижение населения с запада, из северо-западных новгородских земель. Возможно, они могли быть связаны и с продвижением на Онежское озеро карельского населения, расселение которого первоначально было ограничено территорией Северо-Западного Приладожья и Карельского перешейка. Однако специфических украшений, характерных для летописной корелы, в Кондопоге пока не найдено. Продолжение раскопок может прояснить этнический облик погребённых и уточнить время становления Кондопоги как одного из центров средневекового расселения на Онежском озере.

Участок, исследованный раскопками в 2023 г., несомненно, слишком мал в соотношении с масштабом тех вопросов, которые он позволил поставить. Для увеличения базы антропологических материалов и коллекции археологических артефактов исследования некрополя необходимо продолжить. Важной задачей является выявление новых предметов благочестия и остатков культовых построек, которые позволят детализировать картину христианизации региона. Если при дальнейших исследованиях предварительные наблюдения подтвердятся, то это позволит существенно скорректировать представления о культурной карте региона.

В ходе производства работ летом 2023 г. стало очевидно, что исследуемый археологический объект требует иных подходов, нежели были предложены для обеспечения его сохранности первоначально. В целях сохранения уникального исторического источника Министерством культуры Российской Федерации при поддержке Управления по охране объектов культурного наследия республики Карелия было решено продлить сроки проведения археологических раскопок на полевой сезон 2024 г. Комплексное изучение памятника с учётом выявленных особенностей повысит шансы на более глубокое понимание истории Севера.

Текст: А.В. Никитина, И.К. Решетова.

Источник: ИА РАН.