Исследования ископаемых одноклеточных водорослей помогают сделать выводы о формировании морей на Земле в древности

Исследования ископаемых одноклеточных водорослей помогают сделать выводы о формировании морей на Земле в древности

Исследователи Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН) сделали ряд интересных выводов о развитии динофлагеллятов — микроводорослей, существовавших на Земле сотни миллионов лет назад и сохранившихся до наших дней.

Динофлагелляты — это преимущественно одноклеточные органикостенные водоросли, подвижные в вегетативном состоянии. Динофлагелляты являются необычной, эукариотической группой микроорганизмов, с признаками прокариотов и уникальным сочетанием примитивных и прогрессивных качеств, что позволяет им быть исключительно преуспевающей группой. Они являются основным компонентом не только современного морского фитопланктона, но и представляли собой важную часть экосистем морей в геологическом прошлом Земли.

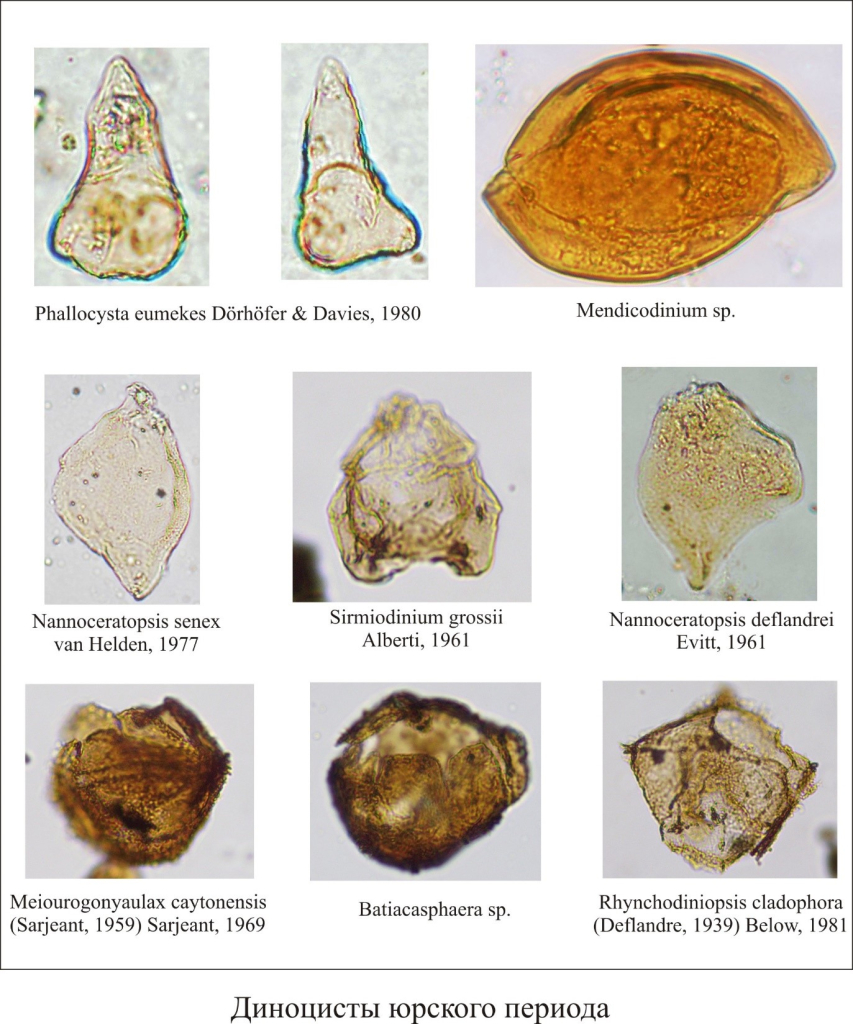

В группе палинологии, входящей в состав лаборатории микропалеонтологии ИНГГ СО РАН, активно изучают цисты динофлагеллят (диноцисты). Это покоящаяся стадия жизненного цикла данной группы водорослей, только они сохраняются в ископаемом состоянии. В состав диноцист входит специфический биополимер, благодаря которому они устойчивы к процессам фоссилизации.

Исследования мезозойских диноцист выполняются сотрудниками лаборатории микропалеонтологии ИНГГ СО РАН доктором геолого-минералогических наук Натальей Лебедевой, кандидатом геолого-минералогических наук Анной Горячевой и кандидатом геолого-минералогических наук Екатериной Пещевицкой.

Внимание специалистов эта группа палиноморф привлекла тем, что они обладали достаточно быстрыми темпами эволюции и обширным ареалом — в частности, они были широко распространены в мезозойских морях Сибири. Об этом свидетельствуют их многочисленные находки в морских отложениях, начиная со среднего триаса (около 247 млн лет назад).

Всё это позволяет учёным успешно использовать диноцисты для биостратиграфии и межрегиональных корреляций. В итоге, специалисты могут сделать более точные выводы о развитии и этапах формирования морей на Земле в древности.

Сотрудники ИНГГ СО РАН установили основные биособытия по этой группе водорослей в бореальных районах России, а затем в сотрудничестве с зарубежными коллегами сопоставили с аналогичными событиями на Аляске, в арктической Канаде и Норвегии, в районе Баренцева моря, в Гренландии. Многие биособытия были датированы макро- и микрофоссилиями, такими как аммониты и фораминиферы.

В ходе исследования были проанализированы данные 214 юрских палиностратиграфических событий, из которых 118 — это первое появление и 96 — последнее появление таксонов, имеющих региональное хроностратиграфическое значение в Циркум-Арктике.

Как отмечают исследователи, от триаса, к нижней и верхней юре (в период от 237 до 143 млн лет назад) значительно возрастало как видовое разнообразие, так и количественное содержание цист динофлагеллят.

В пределах российских арктических территорий плинсбахские (192-184 млн лет) и тоарские (184-174 млн лет) комплексы диноцист имеют значительные отличия. Они характеризуются малым разнообразием и практически не имеют преемственности с наиболее ранними триасовыми комплексами.

Учёные считают, что в начале среднеюрской эпохи экологические условия в морских бассейнах Сибири были, очевидно, неблагоприятными для развития динофлагеллят.

В аалене (174—170 млн лет), байосе (170—168 млн лет) и бате (168—165 млн лет) обнаружены лишь редкие диноцисты. И только в начале келловея (ок. 165 млн лет) в момент масштабной трансгрессии их разнообразие значительно возрастает.

С келловея увеличивается разнообразие гониаулякоидных динофлагеллят, появляются характерные роды, которые получают еще большее развитие в поздней юре. В кимеридже (154—149 млн лет), и особенно в волге (149—143 млн лет) разнообразие гониаулякоидных динофлагеллят значительно возрастает. Специалисты связывают это с увеличением площади и глубин Сибирских морей и одновременным потеплением. В этот период появляется много новых родов, что также отмечается в северо-европейских и северо-американских сообществах ископаемых диноцист.

Таким образом, изучив юрских диноцист, исследователи смогли разработать достаточно подробные биостратиграфические схемы на территории российской Арктики, а также выявили основные уровни коренной перестройки альгофлор в этом обширном регионе.

Исследования были выполнены в рамках проекта ФНИ FWZZ-2022-0004 «Биохорологические и ландшафтно-экологические закономерности изменения биоразнообразия в Северной Азии и за ее пределами в мезозое–кайнозое и реперные уровни внутри- и межрегиональных корреляций».

Источник: пресс-служба ИНГГ СО РАН.