Исследователи продолжают работы по изучению химии сиаловых кислот

Исследователи продолжают работы по изучению химии сиаловых кислот

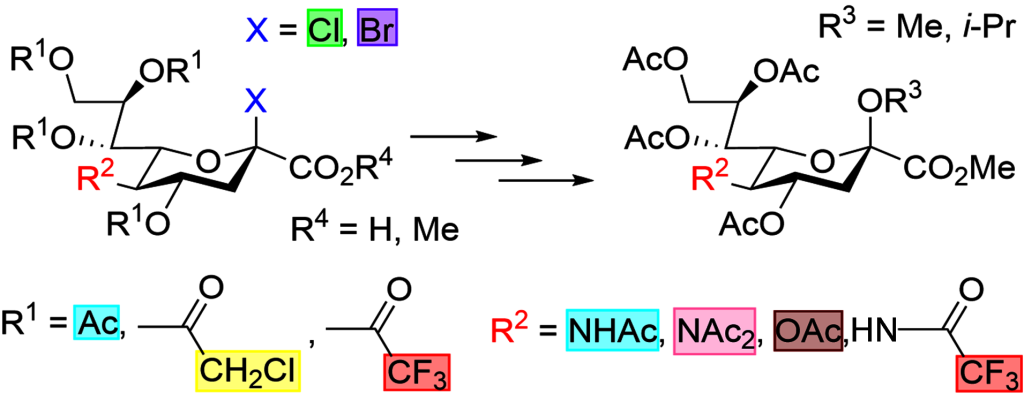

Сотрудники лаборатории гликохимии Института органической химии им. Н. Д. Зелинского Российской академии наук ведут исследования в области химии сиаловых кислот. В одной из последних работ проведён сравнительный анализ реакционной способности известных и новых гликозил-доноров, содержащих различные защитные и уходящие группы, на примере их реакций с метанолом и изопропиловым спиртом. Результаты исследования опубликованы в журнале Carbohydrate Research.

Углеводы играют важную роль во множестве процессов, протекающих в живой природе, включая патогенез различных заболеваний человека, что подчеркивает их значительный терапевтический потенциал. Одним из ключевых и в то же время сложных направлений в химии углеводов является реакция гликозилирования. Особые трудности вызывает химический синтез гликозидов биологически значимых сиаловых кислот, таких как нейраминовая и дезаминонейраминовая кислоты, что обусловлено низкой воспроизводимостью и недостаточной селективностью реакций гликозилирования с участием производных сиаловых кислот (сиалилирования).

В лаборатории гликохимии ИОХ РАН ведутся активные исследования в области химии сиаловых кислот. В одной из последних работ проведён сравнительный анализ реакционной способности известных и новых гликозил-доноров, содержащих различные защитные и уходящие группы, на примере их реакций с метанолом и изопропиловым спиртом.

В результате были выявлены несколько сиалилгалогенидов, обладающих более высокой реакционной способностью и стереоселективностью в гликозилировании как первичных, так и вторичных спиртов по сравнению с «эталонным» N,O-ацетилсиалилхлоридом — первым гликозил-донором, широко применявшимся для сиалилирования.

Полученные данные подтверждают выдвинутую ранее гипотезу о том, что электроноакцепторные N- и O-защитные группы дестабилизируют гликозил-катион и повышают стереоселективность реакции сиалилирования, направляя реакцию по ассоциативному SN2-подобному маршруту.

Источник: ИОХ РАН.