Исследователи в пять раз увеличили микроскопических морских животных без повреждения их клеточной структуры

Исследователи в пять раз увеличили микроскопических морских животных без повреждения их клеточной структуры

Сотрудники Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН (Москва) и Университета Флориды (США) нашли способ увеличить размеры небольших морских животных трихоплаксов, состоящих всего из пары десятков клеток. До этого они были слишком малы, чтобы изучать особенности их строения под микроскопом.

Химики создали сложное органическое вещество — полимер, — в котором клетки организма расширяются, наполнившись водой. Этот метод может применяться в космических исследованиях при транспортировке клеток живых организмов на Землю для их последующего изучения в лабораториях, например, после экспериментов с невесомостью или космической радиацией. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.

Трихоплаксы — небольшие (в 16 раз меньше, чем толщина волоса) животные, состоящие всего из пары десятков клеток и имеющие сильно уплощенную форму тела. Они относятся к типу пластинчатых (Placozoa) — эволюционно древней ветви животных, существующих на Земле уже полмиллиарда лет. Простота их строения, отсутствие нервной системы и любых органов делает этих животных удобной моделью в биологии. На них можно изучить функции генов и эволюционно древние типы клеток, чтобы проследить, как из них, возможно, появились зачатки нервной системы. Например, есть предположение, что пластинчатые — первые обладатели клеток, похожих на нейроны. Исследование этих «прототипов» может помочь лучше понять эволюцию нервной системы и причины заболеваний, связанных с нарушениями в ней. Кроме того, на пластинчатых можно тестировать новые лекарства.

Чтобы изучать трихоплаксов и других пластинчатых, биологи применяют иммуногистохимическое окрашивание: в организм животного вводят окрашенные молекулы, которые соединяются с искомыми веществами в клетке. Затем животных исследуют под микроскопом. Однако пластинчатые такие маленькие, что нужного разрешения на микроскопе, чтобы исследовать структуры внутри клетки, добиться не удавалось. Например, можно было увидеть наличие ядра или митохондрий, но детализированное строение клеток и более мелкие структуры — нет.

Авторы работы предложили подход, который позволил увеличить трихоплаксов до пяти раз. Сначала они окрасили животное стандартным иммуногистохимическим методом, а затем поместили в чашку Петри с фосфатным раствором. К нему исследователи добавили смесь из органической соли натрия и акриламида — крахмалистого органического вещества, способного собираться в длинные цепочки (полимеры) и соль аммония для запуска полимеризации (образования полимера).

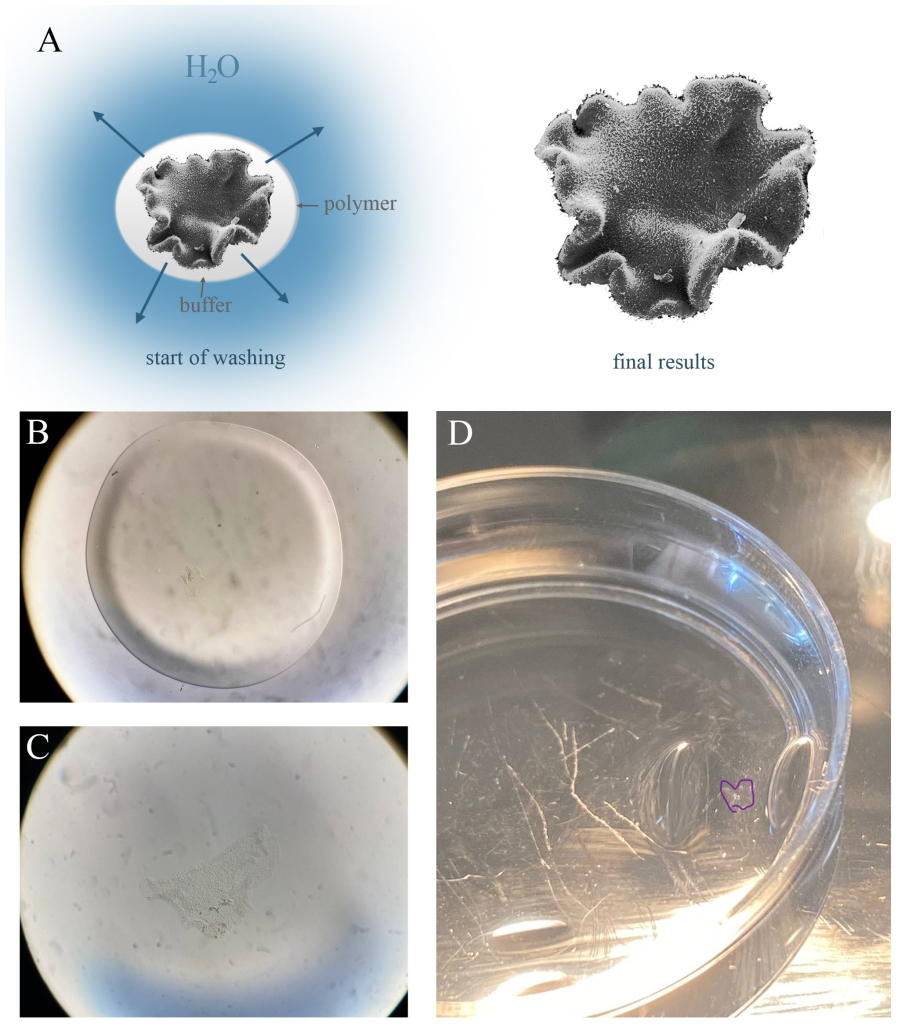

Чашку Петри с трихоплаксами, помещёнными в каплю из органических веществ, в течение часа держали при температуре 37 °C. В результате акриламид полимеризовался. После этого животных в капле полимера помещали в специальный раствор, содержащий протеиназу К, которая расщепляет некоторые структурные белки. Этот процесс нужен был для того, чтоб животное могло впоследствии расшириться без серьёзных изменений строения. В этом растворе гель с животными внутри держали ещё два часа при температуре 37 °C. Спустя время раствор постепенно замещали на воду, с помощью чего гель заполнялся водой и расширялся, а вместе с ним и организм трихоплакса увеличивался в размере.

Авторы изучили расширившихся трихоплаксов под микроскопом и выяснили, что клеточные структуры не получили повреждений при увеличении. На снимках микроскопа чёткость изображения стала значительно лучше, и исследователи смогли увидеть лизосомы — очень мелкие структуры, которые не удавалось рассмотреть ранее. Кроме того, учёные определили, что после «упаковки в полимер» трихоплаксов при температуре +4 °C в фосфатном растворе можно хранить более двух месяцев. Это особенно пригодится для исследований на орбите, потому что позволит транспортировать биоматериал на Землю в лаборатории после экспериментов, проводимых в невесомости.

«Наш метод может существенно сэкономить финансы и помочь сохранять биологические образцы в экспедициях. Ведь для образования полимера нужно не так много времени, оборудования и реактивов, а хранить и транспортировать образцы можно при плюс четырёх градусах. Более того, метод можно использовать для хранения образцов в длительных экспедициях, причем не только морских, но и космических. Представьте, вы ставите эксперименты на МКС, и нужно отправить образцы на Землю для дальнейших исследований: если вы будете посылать живых животных, они испытают перегрузки при приземлении, поэтому эксперимент вряд ли можно будет назвать корректным. Полимеризация по применённому нами методу сохранит биологические образцы для дальнейших исследований», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Дарья Романова, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории клеточной нейробиологии обучения ИВНД и НФ РАН.

Источник: пресс-служба РНФ.