Мнение учёного: член-корреспондент РАН Альберт Бахтизин о переходе к макрорегионам и распаде долларовой гегемонии

Мнение учёного: член-корреспондент РАН Альберт Бахтизин о переходе к макрорегионам и распаде долларовой гегемонии

Шестого августа 2025 года в англоязычном издании China Daily (КНР) была опубликована статья директора Центрального экономико-математического института РАН члена-корреспондента РАН Альберта Бахтизина, посвящённая актуальным вопросам трансформации мировой экономической системы. Материал размещён в рубрике Opinion, предназначенной для экспертных аналитических публикаций.

China Daily является официальным англоязычным печатным изданием КНР и входит в число ведущих международных медиаплатформ Азии. Газета распространяется в более чем 150 странах и отражает позиции китайского экспертного и внешнеполитического сообщества по вопросам глобального развития. В статье рассматриваются структурные сдвиги в глобальной экономике, включая переход к макрорегиональным моделям, трансформацию международных финансовых механизмов и роль криптовалютной инфраструктуры. Анализ основан на результатах научного моделирования и международного сотрудничества ЦЭМИ РАН с исследовательскими организациями в Пекине, Гуанчжоу и Шанхае.

В рамках рубрики «Колонка учёного» приводим полный текст статьи на русском языке.

Переход к макрорегионам и распад долларовой гегемонии

Последние годы характеризовались многочисленными суждениями о происходящей трансформации мира в сторону формирования экономических макрорегионов. Не считая научных исследований и статей в прессе, крупнейшие международные организации, специализирующиеся в сфере финансов, добросовестной конкуренции и рыночной экономики, а также торговых отношений, в многочисленных материалах отмечают фрагментацию мировой экономической системы и образование новых геополитических центров, определяющих дальнейшую динамику её развития.

При этом до недавнего времени этот процесс оценивался сугубо негативно и устанавливаемые барьеры (импортные пошлины, перенаправление прямых иностранных инвестиций (ПИИ), локализация отдельных узлов глобальных цепочек поставок), по разным оценкам, полученным с использованием математических моделей, способствуют снижению ВВП различных стран от 0,2 % до 12 %. Причём переход к технологической автаркии, по расчётам и оценкам МВФ, рассматривался как крайне негативный процесс для всех стран, а последствия отличались в зависимости от степени открытости экономических систем. Также обращает на себя внимание многократное повторение тезиса об усиливающемся противостоянии двух блоков — Западного (во главе с США) и Восточного (во главе с Китаем) с обязательной экономической победой первого, хотя убедительной аргументации для этого никогда не приводилось.

Но вот что интересно: в последнее время от тех же организаций стали появляться альтернативные оценки. Так, в июле текущего года МВФ опубликовал результаты исследования, в котором оцениваются последствия наступления эпохи макрорегионов, разворота мировой торговли в сторону фрагментации и введения США санкционных пошлин против своих торговых партнеров. Основной вывод теперь заключается в том, что наиболее эффективная стратегия — не столько защита, сколько переформатирование внешнеэкономических связей в пользу формирования торговых макрорегионов.

При этом если ранее МВФ прогнозировал однозначный ущерб от фрагментации, то теперь усиление регионализации оценивается в приросте мирового ВВП на 0,3 %. Другой вывод заключается в том, что ущерб США как минимум сопоставим с ущербом КНР, и зеркальные пошлины лишь усиливают его. В целом в мировой торговой войне выигрывают не инициаторы, а те, кто своевременно и эффективно выстраивает новые связи и ситуативно формирует макрорегионы. Таким образом, общий результат может быть положительным за счет бенефициаров, получивших своевременную выгоду.

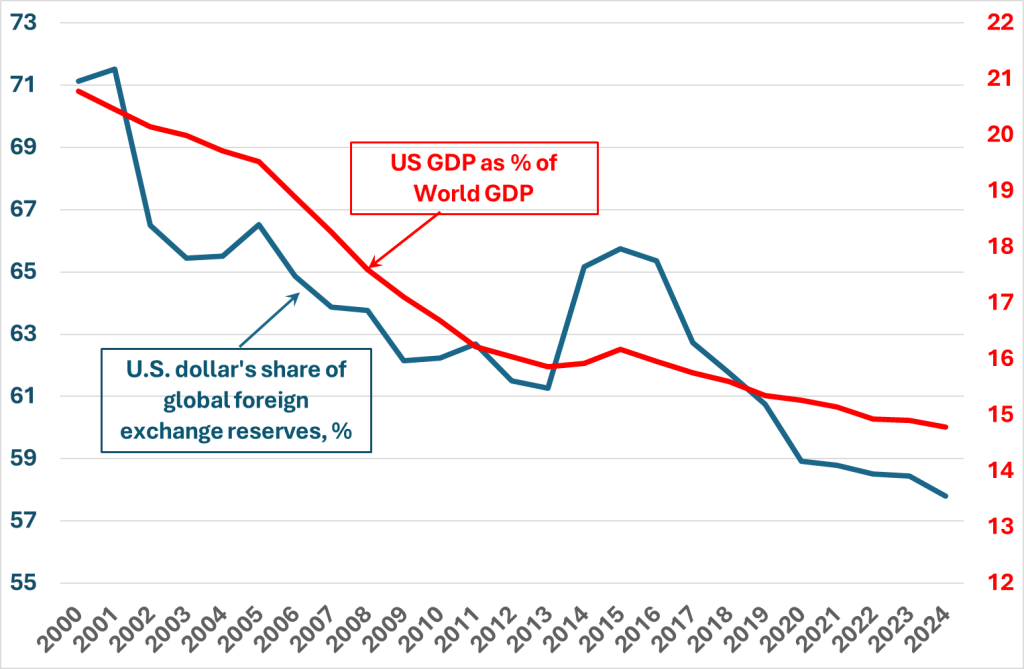

Стоит ли воспринимать происходящие события как геополитическую игру или эти процессы предопределены предшествующими событиями? Судя по всему, локальные военные конфликты и перестройка торговых цепочек являются скорее симптомами, чем причинами. Если посмотреть на исторические ряды данных, предопределяющих происходящее, то видно, что с начала текущего века роль доллара, как и доля США в мировой экономике, неуклонно снижались.

Хотя доллар по-прежнему является глобальной валютой, он уже не способен обеспечить обслуживание долгов, растущие финансовые и торговые дефициты. При этом укрепляются региональные лидеры, формирующие собственные торговые зоны и осуществляющие трансграничные платежи в своих валютах.

Глобальный долг оценивается приблизительно в 330 трлн долларов, что составляет около 300 процентов мирового ВВП, но ключевое значение имеет долг США, поскольку он лежит в основе резервов центральных банков, долговых обязательств и т. д. Отметим, что государственный долг США превысил 37 трлн долларов — это около 127 процентов ВВП, а расходы на его обслуживание уже превышают 1 трлн долларов в год. По сути США долгое время живут в долг, но ФРС вскоре не смогут обеспечивать стабильность действующей системы, поскольку она зажата внутри монетарной дилеммы — необходимости одновременно сдерживать инфляцию и поддерживать экономику. В этой связи уже давно возникло и усиливается противоречие между глобальной ролью доллара и устойчивостью его эмитента.

В этой связи принятые Конгрессом США в конце июля текущего года законы (GENIUS Act, CLARITY Act и Anti-CBDC Act), создающие основу для криптовалютной децентрализованной инфраструктуры, неподконтрольной ФРС, представляют собой логичную попытку преодолеть надвигающийся долговой кризис, который может серьёзно ослабить экономику США в среднесрочной перспективе и оказать влияние на глобальную макросистему. Если влияние долларовой системы, вместо постепенного снижения, начнет резко ослабевать, то такой альтернативный контур теоретически способен сохранить часть капиталов. Сделки между участниками будут происходить напрямую, с использованием смарт-контрактов, а сама система будет обладать высокой масштабируемостью. Помимо прочего, криптоактивы обладают неограниченным потенциалом капитализации и могут использоваться для стерилизации избыточной денежной массы, то есть выполнять функцию финансового «пылесоса», вытягивая ликвидность из традиционного сектора. Однако большинство криптовалют чувствительны к информационным вбросам и поэтому отличаются высокой волатильностью.

Трудно точно спрогнозировать динамику этих процессов, но в целом она может выглядеть следующим образом:

-

2025–2026 гг. — институционализация криптовалют в ключевых странах мира;

-

2026–2027 гг. — пиковое долговое давление, снижение доли доллара на 10–15 процентных пунктов;

-

2028–2029 гг. — формирование макрорегиональных криптозон;

-

2030–2035 гг. — снижение доли доллара в глобальных резервах до уровня около 30 %, при одновременном росте роли юаня как макрорегиональной валюты в Евразии и Африке;

-

2040–2045 гг. — конец эпохи доллара и прекращение его функционирования в качестве глобальной опорной валюты (что соответствует нашим оценкам на основе динамики индекса национальной силы стран мира — см. публикацию в SCMP).

В чём видится ошибочность принимаемых Конгрессом США шагов и почему эти законы не спасут доминирование доллара? Как уже говорилось выше, доллар перестает соответствовать своей роли, но при этом децентрализованные криптовалюты не обладают самым важным свойством — доверительным восприятием со стороны большинства участников глобального рынка. Напротив, при смещении финансового центра мира в сторону Азии и параллельном построении цифровых платформ с жёстким регулированием доллар будет всё сильнее терять свою исключительность, а значительная часть расчётов будет осуществляться в юанях, рублях, дирхамах и рупиях.

Таким образом, вслед за торговой фрагментацией неминуемо последует и фрагментация финансовая. Глобальный мир не перестанет быть глобальным, поскольку сохранится его информационная связность и будет увеличиваться транспортная взаимосвязанность, но произойдет перелом в полицентричности. На смену мировому гегемону придут многополярность и альтернативные точки роста, которые в целом сделают мировую хозяйственную систему более устойчивой. Валютная диверсификация и торговая фрагментация создают конкуренцию, расширяют выбор возможностей и, по сути, формируют более устойчивую и сбалансированную мировую экономику. Наверное, будет точнее сказать, что лидировать будет тот, кто первым предложит надежную цифровую финансовую платформу, способную объединить участников экономической системы — как глобальной, так и региональной.