На Памире исследованы породы земной коры, которые побывали в мантии и вернулись на поверхность

На Памире исследованы породы земной коры, которые побывали в мантии и вернулись на поверхность

В июле 2025 года сотрудники Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН совершили экспедицию в труднодоступные районы Восточного Памира. Там, на высоте около пяти тысяч метров, учёные искали свидетельства (минералы, флюидные и расплавные включения), которые помогут реконструировать процессы частичного плавления, происходящие с материалом земной коры на мантийных глубинах. Также задача — оценить перспективы обнаружения месторождений метаморфогенных алмазов.

Долгое время считалось, что мощность континентальной коры не превосходит 60 километров. После находок коэсита (Дэвид Смит и Кристиан Шопен) и алмаза в породах земной коры (Николай Леонтьевич Добрецов, Николай Владимирович Соболев и Владислав Станиславович Шацкий) стало понятно, что слагающий её материал способен погружаться на глубины более 120 километров и возвращаться обратно на дневную поверхность Земли. Подобные находки известны в пределах метаморфических комплексов сверхвысоких давлений (более 2,8 ГПа).

«В ходе погружения в породах земной коры происходит отделение и обособление флюидов (выносящих такие элементы, как калий, рубидий, цезий, стронций, барий), а при более высоких температурах и давлениях — частичное плавление, сегрегация и миграция этих расплавов, которые изменяют состав окружающих пород мантии. Особенности протекания этих процессов остаются слабо изученными», — рассказал заведующий лабораторией теоретических и экспериментальных исследований высокобарического минералообразования ИГМ СО РАН доктор геолого-минералогических наук Андрей Корсаков.

По современным оценкам, примерно 80 % корового материала бесследно исчезает в мантии. Это происходит не повсеместно, а достаточно локально: например, когда одна тектоническая плита погружается под другую.

Метаморфические породы сверхвысоких давлений оказываются на поверхности земли в результате их подъёма. При этом длительность подъёма, как правило, составляет несколько миллионов лет. По геологическим меркам это высокие скорости, тем не менее в поднимающихся породах успевает произойти значительное изменение первичных минеральных ассоциаций и их замещение более поздними. Однако в редких случаях вынос пород в виде ксенолитов с мантийных глубин на поверхность земли происходит всего за несколько дней в результате взрывных извержений. На месте таких извержений могут оставаться трубки взрыва (диатремы) — трубообразные каналы в земной коре, заполненные вулканическим материалом и обломками пород, захваченными по пути.

Один из районов, где можно найти следы таких извержений, — это горы Восточного Памира. Здесь известно несколько проявлений трубок взрыва, а значит, велика вероятность обнаружить метаморфические породы — фрагменты земной коры, которые побывали в мантии и, преобразованные высокими давлениями, температурами и взаимодействием с мантийным материалом, вырвались наружу, испытав минимальные изменения при быстром подъёме. Именно для поиска и исследования таких пород летом 2025 года учёные ИГМ СО РАН организовали экспедицию на Памир.

«В рамках гранта Российского научного фонда, исследуя необычные породы, которые известны на сегодняшний момент только на Памире, мы пытались реконструировать процессы частичного плавления, происходящие с коровым материалом на мантийных глубинах. Эти процессы имеют ряд важных геодинамических и геологических последствий. В частности, именно они ответственны за формирование различных месторождений полезных ископаемых», — рассказал Андрей Корсаков.

Ещё одна задача, которая стояла перед учёными в экспедиции, — установить, возможны ли на Памире месторождения метаморфогенных алмазов. Помимо того, что алмаз сам по себе ценный минерал, он также является прекрасным индикатором ультравысоких давлений. Алмаз образуется из углерода. Сначала происходит разрушение органического вещества и получается графит. По мере его погружения в мантию температура и давление повышаются, и графит при участии флюида или расплава начинает превращаться в алмаз. Если в породе находят даже мелкий кристаллик алмаза, это может говорить о том, что она вынесена с глубин не менее 120 километров. К тому же, в отличие от большинства метаморфогенных пород и минералов, быстро разрушающихся на дневной поверхности из-за уменьшения температуры и давления, алмаз к этим изменениям устойчив и может дать геологам много важной информации о тех условиях, в которых он образовывался.

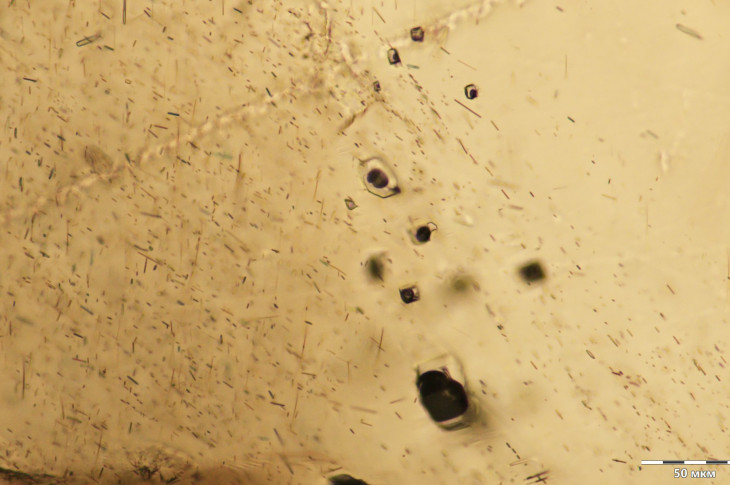

Однако не всегда находки этого минерала в изучаемых образцах связаны с природными процессами алмазообразования. Практически на всех этапах отбора и пробоподготовки образцов используются алмазсодержащие инструменты (буровые коронки, отрезные диски и шлифовальные алмазные порошки), которые могут являться источником засорения. Всякий раз, когда геологи обнаруживают где-то частичку алмаза, возникает вопрос: это природный минерал или тот, которым «заразили» материал во время пробоподготовки? Подобные кристаллы находили и в образцах с Памира. Сибирские геологи, обладающие большим опытом работы с комплексами сверхвысоких давлений, хотели подтвердить или опровергнуть наличие там метаморфогенных алмазов.

«Наше заключение оказалось отрицательным. Конечно, стопроцентной гарантии дать нельзя, но все признаки говорят о том, что метаморфогенные алмазы едва ли могли там образоваться: глубины, с которых поднялись изучаемые породы, были недостаточно большие. Так, о глубинном происхождении минералов ксенолитов могли бы свидетельствовать некоторые особенности состава минералов-спутников. Например, состав граната, структура которого может включать натрий. Или примесь калия, входящего в структуру клинопероксена лишь при высоком давлении, необходимом для образования алмаза. Но ни в одном из исследованных образцов эти особенности состава не установлены. Также для того, чтобы появился алмаз, нужен источник углерода: графит, карбонаты либо углекислота в исходном протолите (исходная, неметаморфизованная горная порода. — Прим. ред.) или сосуществующих в расплавах и флюидах. В трубках взрыва Восточного Памира графит обнаружили только в ксенолитах гранулитов, которые слагают менее глубинную часть разреза земной коры. Так что ожидать, что мы найдем там алмазы, не приходится», — отметил Андрей Корсаков.

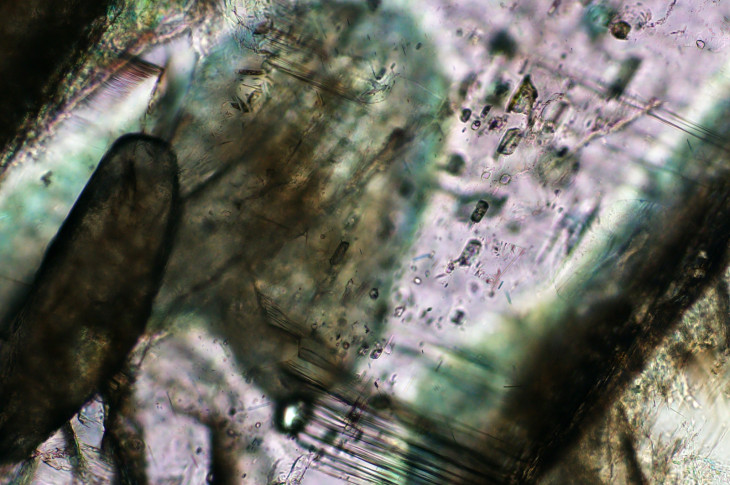

В результате экспедиции удалось отобрать более 600 килограммов образцов. Эти образцы переданы в ИГМ СО РАН, чтобы учёные могли распилить их, сделать шлифы и приступить к детальным минералогическим исследованиям.

Исследование проводится в рамках гранта РНФ (24-17-00164).

Текст: Диана Хомякова.

Источник: «Наука в Сибири».