На пути к предсказанию кристаллических структур: предложена классификация анион-анионных взаимодействий тетраэдрических анионов

На пути к предсказанию кристаллических структур: предложена классификация анион-анионных взаимодействий тетраэдрических анионов

Сотрудники лабораторий анализа радиоактивных материалов и химии технеция Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук предложили классификацию анион-анионных взаимодействий для соединений, содержащих однозарядные тетраоксоанионы. Модель помогает точнее описывать кристаллические структуры новых синтезируемых комплексов и является шагом к предсказанию физических свойств вещества.

Химики давно стремятся объединить структуру соединения и его свойства в одну простую модель, чтобы, зная одно, можно было предсказать второе, и наоборот. Помимо ковалентных связей, благодаря которым атомы собираются в молекулы, все вещества — кристаллы, растворы и газы — пронизаны более слабыми, но ничуть не менее важными, нековалентными связями. Эти межмолекулярные (супрамолекулярные) взаимодействия не дают кристаллу расплавиться, когда он уже, по идее, должен плавиться; они влияют на теплопроводность, электропроводность и магнитные свойства. Они обеспечивают удивительное и такое полезное явление, как самосборка: способность молекул самостоятельно формировать сложную структуру, повинуясь словно закодированным в их структуре инструкциям. Нековалентные взаимодействия вносят большой вклад в синтез молекул, особенно биологических, и в рост кристаллов.

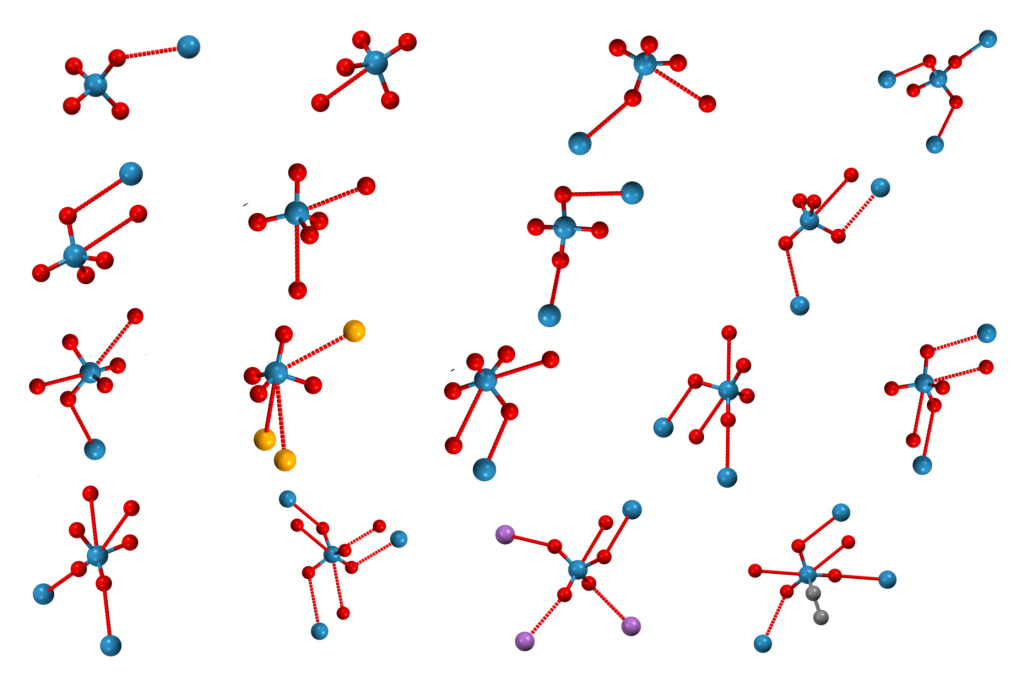

Кристаллические структуры соединений металлов с органическими фрагментами образуются за счёт различных нековалентных взаимодействий. Анион-анионные взаимодействия, как видно из их названия, возникают между одинаково заряженными анионами. В описанных в работе соединениях (ReO4, TcO4 или MnO4) анион имеет заряд (-1). На первый взгляд можно предположить, что одинаково заряженные ионы могут только отталкиваться. Однако нельзя забывать, что ион состоит из атомов. Тетраоксоанионы, которые изучались в ИФХЭ РАН, состоят из пяти атомов: четырёх атомов кислорода в вершинах тетраэдра и одного атома металла (рения, технеция или марганца) в центре. Электронная плотность в анионе распределена неоднородно: в окрестностях атомов кислорода она больше, а вблизи атома металла — меньше. Поэтому атом металла, принадлежащий одному тетраоксоаниону, может связываться с атомом кислорода из другого тетраоксоаниона.

Используемый в химии координационных соединений термин «дентантность» авторы применили для описания количества анион-анионных взаимодействий, в которых участвует анион или его центральный атом. Теоретически дентантность тетраоксоаниона может доходить до 8, поскольку у тетраэдра четыре вершины (где электронная плотность повышена) и четыре грани (где она понижена).

«Анион-анионные взаимодействия короткие, поэтому они одни из самых сильных в кристалле, — отметил научный сотрудник лаборатории анализа радиоактивных материалов ИФХЭ РАН Антон Новиков. — Очевидно, что чем больше связей образует центральный атом металла, тем слабее они будут».

Исследователи построили возможные модели анион-анионных связей для тетраэдрических анионов и классифицировали их по двум признакам: дентантность аниона и дентантность его центрального атом. Затем, проанализировав 570 перренатов (органических и неорганических солей рениевой кислоты), 37 пертехнетатов и 17 перманганатов из Кембриджской базы данных, они выбрали соответственно 108, 12 и 7 соединений, молекулы которых были связаны по анион-анионному механизму.

«В этой работе мы проанализировали кристаллические структуры и межмолекулярные взаимодействия для соединений рения, технеция и марганца, а также для хлора, брома и иода. Статистические значимую выборку удалось получить только для соединений рения. Наиболее интересные взаимодействия мы наблюдали у соединений рения, синтезированных в нашей лаборатории», —- рассказал научный сотрудник лаборатории химии технеция ИФХЭ РАН кандидат химических наук Михаил Волков.

Через анион-анионные взаимодействия перренаты способны образовывать четыре типа структур: кластеры, «бесконечные» полимерные цепочки от одного конца кристалла до другого, сети и каркасы. Наиболее часто образуются кластеры размером до 5 молекул, в том числе циклические. Полимерные цепи встречаются реже. В них могут вклиниваться «прерыватели цепи» — молекулы кристаллизационного растворителя или примеси, которые мешают дальнейшему формированию цепочки. Ещё реже встречаются сети. «Предложенная классификация позволяет предсказывать новые, еще не обнаруженные, структуры и взаимодействия и целенаправленно их искать, — отметил Антон Новиков. — Различные нековалентные взаимодействия сближают молекулы до расстояний, на которых становятся существенными различия в электронной плотности в отдельных областях аниона. Ключевой фактор, влияющий на появление анион-анионных связей, — это положение молекул в кристалле, иными словами, кристаллическая упаковка, хотя механизм влияния упаковки на анион-анионные связи пока не ясен».

«В наших более ранних работах мы уже показали влияние нековалентных взаимодействий на наличие фазовых переходов в структурах органических перренатах, что стало возможно за счёт исследования свойств соединений при разных температурах, которым часто пренебрегают другие исследователи, — подчеркнул Антон Новиков. — Предложенная классификация не только позволяет проще и понятнее описывать нековалентные взаимодействия, но и предсказывать физические свойства, такие как уже выявленные фазовые переходы или температуры плавления».

В Кембриджскую базу данных ежегодно добавляются десятки тысяч новых соединений. Обилие новой разнородной информации затрудняет изучение нековалентных взаимодействий. «Физико-химические свойства современных синтезируемых материалов в подавляющей степени определяются межмолекулярными взаимодействиями. Понимание нековалентных взаимодействий — путь к осознанному синтезу материалов, ключ к пониманию многих химических процессов, в том числе, возможно, к теории катализа. Мы надеемся, что предложенная классификация, позволяющая описать кристалл с единой позиции, докажет свою полезность. Мы планируем уточнить ее и дополнить её супрамолекулярными структурами с более сложной геометрией», — подвёл итог Михаил Волков.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (программа N 125012200582-8). Результаты опубликованы в журнале Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials.

Текст: Ольга Макарова / ИФХЭ РАН.

Источник: пресс-служба Минобрнауки России.