Названы самые перспективные районы России для размещения объектов ветровой энергетики

Названы самые перспективные районы России для размещения объектов ветровой энергетики

Перспективные площадки для строительства ветровых электростанций были выявлены в 74 регионах России. Согласно расчётам, наиболее перспективны по располагаемым ветровым ресурсам северо-западные районы страны, в том числе арктические. Исследование опубликовано в журнале «Арктика: экология и экономика».

Сотрудники Объединённого института высоких температур РАН представили расчёты на основе многолетних (2001—2023 гг.) среднечасовых последовательностей скоростей ветра на высотах 10 и 100 м, а также других метеорологических данных для анализа энергетической эффективности использования ветровых потоков на всей территории России, включая Арктику.

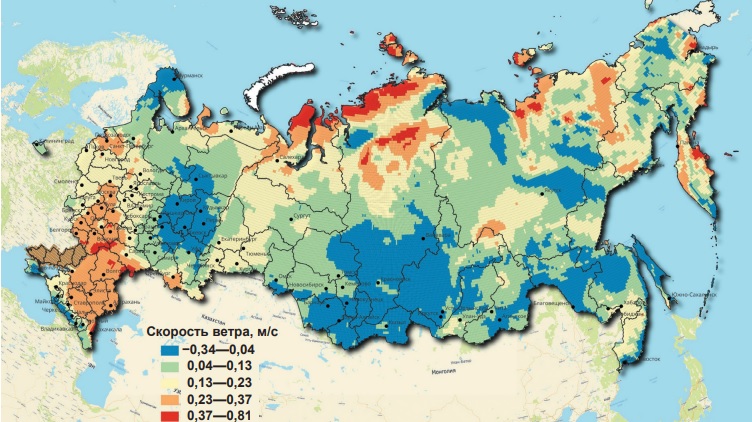

Расчёты выполнены для всей территории России с географическим разрешением 0,3×0,3 град., что обеспечивает возможность предварительного выбора районов, наиболее благоприятных для развития ветроэнергетики. Использование большого массива данных, накопленных за более чем 20-летний период, позволило авторам исследования провести статистический анализ изменчивости ветроэнергетических ресурсов как в отдельных выбранных географических точках, так и на всей территории страны, а также выявить тенденции изменения ветроэнергетического потенциала, связанного с климатическими изменениями.

«Наиболее привлекательным с экономической и экологической точек зрения направлением представляется использование возобновляемых источников энергии в составе распределённых и автономных систем энергоснабжения в отдалённых районах, не располагающих собственными ресурсами ископаемого топлива, а доставка его в эти места сопряжена со значительными затратами и техническими трудностями. К таким районам в первую очередь относятся районы Арктики и Дальнего Востока», — отмечают авторы статьи.

Особенностью исследования стал подход, базирующийся на анализе коэффициента использования установленной мощности ветроустановок, определяемого как отношение произведенной за заданный период электроэнергии к выработке за тот же период, как если бы ветровая установка все это время работала на установленной (паспортной) мощности. Авторы отмечают, что было рассмотрено три типа наиболее распространённых ветроустановок, применяющихся в условиях арктического климата как в составе централизованных систем энергоснабжения, так и автономных энергокомплексов.

В ходе исследования были также выявлены тенденции изменения ветровых условий на всей территории России на высоте 100 м. Выполненные расчёты позволили учёным провести детальный статистический анализ изменчивости показателей генерации энергии ветроустановками, включая анализ вероятности и продолжительности «затиший» в различные периоды года в связи со снижением интенсивности ветровых потоков, анализ повторяемости скоростей ветра на различных высотах, а также сезонных и среднемесячных показателей нестабильностей генерации.

Эти показатели важны как для разработки технических решений при проектировании и создании ветроэлектростанций и гибридных энергокомплексов, так и для выбора алгоритмов автоматического управления качеством поставляемой потребителям электроэнергии, а также для создания средств аварийной защиты энергосистем и энергокомплексов.

Детализация массивов данных о технических потенциалах возобновляемых источников энергии (к таковым относятся солнце, ветер, биомасса, малые водные потоки, геотермальная энергия, свалочный газ и др.) по административным районам России была выполнена учёными в рамках участия в выполнении важнейшего инновационного проекта государственного значения (ВИП ГЗ) «Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ» в части модернизации информационно-аналитического обеспечения развития технологий возобновляемой энергетики.

Источник: ОИВТ РАН.