Новая модель предскажет эффективность иммунотерапии при раке лёгкого

Новая модель предскажет эффективность иммунотерапии при раке лёгкого

Исследователи из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Онкологического Центра им. Н.П. Напалкова (Санкт-Петербург) с коллегами разработали прогностическую модель, которая позволяет определить, для каких пациентов с распространённым немелкоклеточным раком лёгкого иммунотерапия в комбинации с химиотерапией поможет повысить выживаемость, а для каких — нет. Модель, основанная на данных 270 пациентов, при построении прогноза учитывает три ключевых клинических параметра: тип опухоли, уровень воспаления в организме и наличие или отсутствие рецидива болезни.

Предложенный инструмент поможет точнее оценивать риски прогрессирования опухолей индивидуально для каждого пациента и правильнее подбирать лечение. Результаты исследования, поддержанного грантами Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Biology Direct.

Немелкоклеточный рак лёгкого — одна из наиболее распространённых форм злокачественных опухолей. Так, в 2025 году во всем мире диагностировано более 226 тысяч новых случаев рака лёгкого, около 87 % из которых составляет его немелкоклеточная форма. Обычно этот тип опухолей лечат с помощью химиотерапии, иммунотерапии или их сочетания. В отличие от химиотерапии, при которой лекарства напрямую воздействуют на раковые клетки, при иммунотерапии препараты активируют иммунитет человека для борьбы с опухолью. Благодаря этому лечение имеет меньше побочных эффектов, но может вызвать аутоиммунный ответ, то есть привести к ситуации, когда иммунная система атакует здоровые клетки организма. Однако иммунотерапия — как и химиотерапия — оказывается эффективной не для всех пациентов. Успех лечения во многом зависит от особенностей опухоли, образа жизни, состояния здоровья пациента и других факторов. Поэтому учёные стремятся найти способ спрогнозировать, насколько тот или иной вариант терапии будет действенен для каждого больного.

Исследователи проанализировали данные 270 пациентов с немелкоклеточным раком лёгкого, 147 из которых проходили курс химиотерапии, и ещё 123 получали комбинированное лечение (совместно иммунотерапию и химиотерапию) в период с 2014 по 2024 год. Авторы проанализировали выживаемость больных и сопоставили её с вариантом лечения, стадией заболевания, показателями анализа крови, возрастом пациентов и другими факторами.

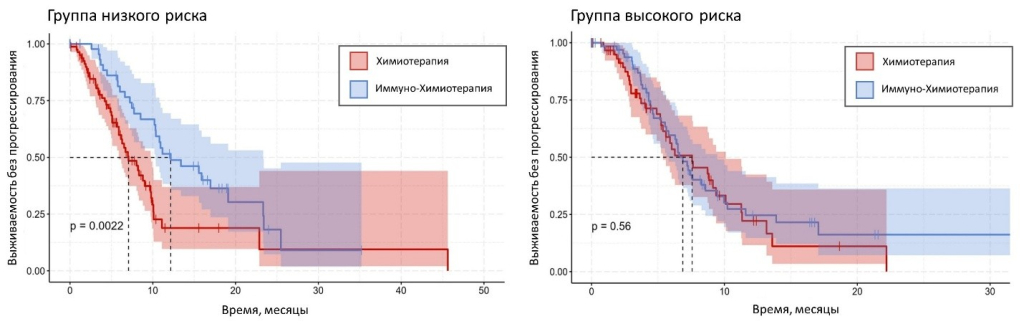

Оказалось, что пациентов можно разделить на две группы риска. У больных с низким риском был невысокий уровень системного воспаления. Этот показатель измеряют по соотношению иммунных клеток — нейтрофилов и лимфоцитов — в крови. Кроме того, у людей из этой группы была отмечена история предыдущего лечения опухоли, и реже встречались наиболее опасные варианты немелкоклеточного рака лёгкого — крупноклеточный рак и редкие формы.

Именно в этой группе комбинированная терапия оказалась эффективнее одной лишь химиотерапии. Так, в первом случае выживаемость пациентов без прогрессирования опухоли составила 12,2 месяца, а во втором — всего 7,1 месяца. Общая выживаемость в случае комбинированной терапии также оказалась выше: 16,9 месяца против 11,3 месяца при химиотерапии.

Пациенты высокого риска чаще были носителями более агрессивных подтипов рака (крупноклеточного и редких форм) и характеризовались высоким уровень системного воспаления. В этой группе добавление иммунотерапии к химиотерапии не давало значимого улучшения ни по выживаемости без прогрессирования опухоли, ни по общей выживаемости.

Разработанная авторами математическая модель представлена в виде клинической номограммы — графического представления зависимости группы риска от различных клинических параметров.

«Наша модель решает важную проблему современной онкологии — неоднородность ответа на иммунотерапию при немелкоклеточном раке лёгкого. Существующих биомаркеров часто недостаточно для точного прогноза. Мы показали, что комбинация трёх рутинно собираемых параметров — гистологии, отношения нейтрофилов к лимфоцитам и факта рецидива — позволяет выделить группу пациентов, где иммунотерапия даёт значимый прирост выживаемости, и группу, где она практически неэффективна», — поясняет доктор медицинских наук, врач-онколог Фёдор Моисеенко из Онкологического центра им. Н.П. Напалкова и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.

«В дальнейшем мы планируем совершенствовать модель, интегрируя молекулярные маркеры и проверяя ее на различных группах пациентов. Это позволит повысить прогностическую точность и расширить возможности для персонализированного подхода к лечению немелкоклеточного рака легкого. Кроме того, мы надеемся, что пациентов из группы высокого риска можно будет избавить от ненужных побочных эффектов иммунотерапии и направить ресурсы системы здравоохранения на использование альтернативных подходов, таких как таргетная терапия при наличии мутаций или участие в клинических исследованиях новых методов лечения», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Алексей Замараев, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН и факультета фундаментальной медицины МГУ.

Ранее исследователи выяснили, что на устойчивость клеток немелкоклеточного рака лёгкого к химиотерапии влияют два белка — SND1 и PDCD4, — участвующие в регуляции процесса программируемой клеточной гибели. Такие молекулы потенциально смогут стать мишенями для новых препаратов против опухолей, нечувствительных к химиотерапии.

Работа выполнена при участии сотрудников НМИЦ онкологии им/ Н.Н. Петрова Минздрава РФ (Санкт-Петербург), ИМБ РАН (Москва), Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» (Москва), Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава РФ (Москва), Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова (Москва) и Каролинского института (Швеция).

Истоxник: пресс-служба РНФ.