Палеонтологи изучили черепно-челюстное сочленение у самых поздних тритилодонтов из раннего мела Западной Сибири

Палеонтологи изучили черепно-челюстное сочленение у самых поздних тритилодонтов из раннего мела Западной Сибири

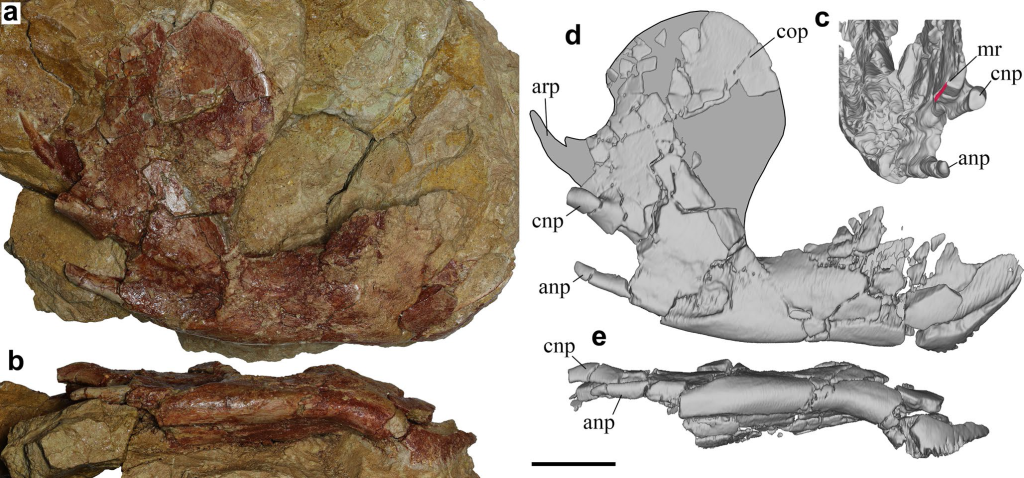

Коллектив учёных из Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН (Москва), Зоологического института РАН (Санкт-Петербург), Кузбасского государственного краеведческого музея (Кемерово) и Санкт-Петербургского государственного университета изучил уникальную находку почти полной ветви нижней челюсти тритилодонта ксенокретозуха (Xenocretosuchus sibiricus) из раннемелового местонахождения Шестаково в Кемеровской области.

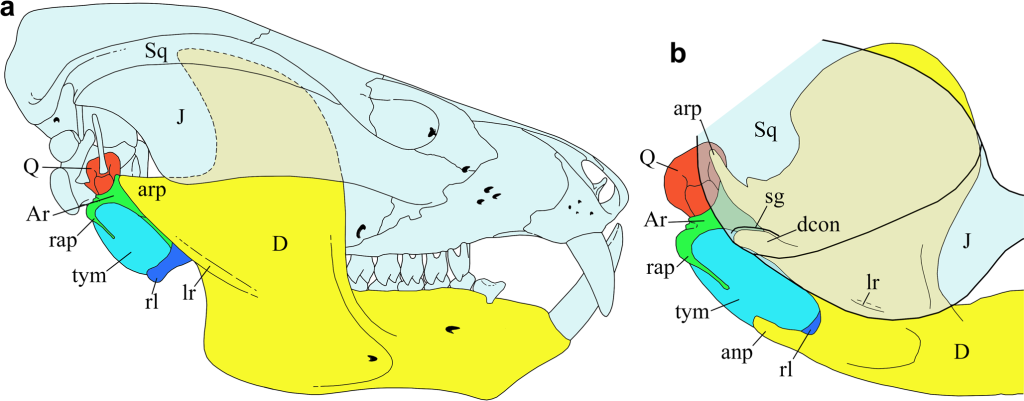

Исследование показало, что этот растительноядный цинодонт имел черепно-челюстное сочленение, сформированное чешуйчатой костью и хорошо развитым крупным мыщелковым отростком зубной кости. Таким образом, открыт новый пример независимого развития свойственного млекопитающим черепно-челюстного сочленения у синапсид («зверообразных рептилий»), показывающий высокую эволюционную пластичность этой морфологической структуры. Результаты исследования опубликованы в Journal of Mammalian Evolution.

У всех тетрапод, кроме млекопитающих, черепно-челюстное сочленение образовано квадратной костью черепа и сочленовной костью нижней челюсти. Первой стадией морфологических преобразований, ведущих к формированию черепно-челюстного сочленения между зубной костью нижней челюсти и чешуйчатой костью черепа, свойственного млекопитающим, было появление длинного сочленовного отростка зубной кости, вытянутого назад к постдентальным костям и усиленного толстыми медиальным и латеральным гребнями. Такое строение появилось у продвинутых цинодонтов-пробайногнат, включая тритилодонтид. Это состояние гипертрофировано у ксенокретозуха: его сочленовный отросток имеет весьма значительную длину и отделён от мыщелкового отростка (образовавшегося из латерального гребня) глубокой щелью, а медиальный гребень достигает вершины сочленовного отростка.

Предполагается, что сочленовный отросток сверху накрывал квадратную кость (будущую ушную косточку млекопитающих — наковальню) и мелкие постдентальные кости — все они служили для звукопроведения. Это означает, что основную механическую нагрузку нёс сустав между мыщелковым отростком зубной кости и чешуйчатой костью черепа. Данный вывод поддерживается сильным развитием нижнечелюстного среднего уха, с огромной вырезкой для барабанной перепонки между угловым и мыщелковым отростками, что могло быть связано с роющим образом жизни этих последних тритилодонтов.

Источник: ПИН РАН.