Поколение победителей

Поколение победителей

В новосибирском Академгородке прошло расширенное заседание Президиума Сибирского отделения РАН, на котором обсудили вклад сибирских учёных в Победу в Великой Отечественной войне — на фронте и в тылу.

Предваряя заседание, председатель СО РАН академик Валентин Николаевич Пармон отметил отвагу и храбрость русского народа. «Однако победа была бы невозможна без современной для того времени техники, медицины, продуктов питания. Мы собрались сегодня, чтобы вспомнить тех, кто из ученых Сибири сделал огромный вклад в Победу», — сказал В. Пармон.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Викторовна Мануйлова подчеркнула, что весь этот год мы живем в памяти о Великой Отечественной войне. «Когда беда пришла в страну, Россия оказалась не готова ответить на агрессию врага, и только благодаря самоотверженности, сплоченности и подвигу русского народа нам удалось победить. Не все молодые люди сегодня осознают ценность и значение того, что было сделано в те годы, поэтому особенно важно рассказать об этом, именно технологии, научная мысль, интеллект помогли нам победить», — обозначила И. Мануйлова.

Вице-президент РАН академик Владислав Яковлевич Панченко приветствовал собравшихся от имени Академии наук: «Исследователи добились выдающихся научных результатов, много сделали для развития промышленности во время войны и после неё — для восстановления производства. Трудовой подвиг ученых — образец искренней преданности своему делу. Доклады сегодняшнего президиума будут способствовать сохранению исторической памяти», — сказал В. Панченко. Он также акцентировал, что в 1941—1945 гг. Сибирь и Урал превратились в огромный военно-промышленный комплекс России.

О вкладе академика Михаила Алексеевича Лаврентьева в развитие оборонных технологий в годы Великой Отечественной войны и после неё рассказал заместитель директора по научной работе Института автоматики и электрометрии СО РАН профессор, доктор физико-математических наук Михаил Михайлович Лаврентьев.

В своём докладе он выделил одну из самых известных работ учёного — теорию кумулятивного действия взрыва. Исторические данные свидетельствуют о том, что его исследования кумулятивного эффекта, несмотря на то, что теоретическая база была создана уже после войны, сыграли огромную роль в развитии отечественного вооружения.

Впервые эффект, который позже назовут кумулятивным, был замечен в 1792 году. Однако кумулятивный боеприпас впервые применили в военных целях в 1940 году. Немцы первыми широко внедрили такие боеприпасы, что стало серьёзным вызовом для Красной армии.

Во время Курской битвы стандартные противотанковые средства оказались неэффективны против новых немецких танков. «В Красной армии тогда были 76-миллиметровые пушки, способные пробивать броню толщиной не более 80 мм, а у „Тигра“ боковая броня была толще. Стандартное оружие просто не сработало», — отметил профессор. В этот критический момент разработки Лаврентьева позволили создать компактные противотанковые авиабомбы, которые массово применялись штурмовиками Ил-2. «Бомбы выпускались в Уфе, где в эвакуации находился Михаил Алексеевич. Его эксперименты позволили найти конструктивное решение: заряд весил полтора килограмма, а вся бомба — около двух с половиной килограммов. Бронепробиваемость такого заряда составляла 70 мм. Вместо нескольких тяжёлых стокилограммовых противотанковых авиабомб (ПТАБ) штурмовик Ил-2 брал на борт четыре кассеты с семьюдесятью восьмью ПТАБами в каждой, которыми „посыпал“ немецкие танки с высоты 25 метров, что обеспечивало, с одной стороны, большую прицельную точность такого бомбового удара, а с другой — полную безопасность самолёта, который не мог быть сбит разрывом собственных авиабомб. Благодаря этим боеприпасам уже в первый день боёв было уничтожено от 128 до 160 из 240 немецких „Пантер“, а через пять дней у немцев осталось лишь 40 таких танков», — рассказал учёный.

После войны ученики Лаврентьева предложили революционную идею динамической защиты, которая используется и в современных танках. Это заряд взрывчатки и металлическая пластинка, расположенная под углом. Она размазывает кумулятивную струю и защищает броню.

«Однажды Михаилу Алексеевичу потребовались для облицовки внутренней поверхности кумулятивной оболочки особо пластичные и тяжёлые металлы. На тот момент достать их было тяжело, поэтому учёные переплавили серебряную рюмку и золотые зубные коронки. Этот эпизод наглядно показывает, в каких условиях создавались системы вооружения. Научные и организационные способности Лаврентьева позволили не только создавать новые виды оружия, но и формировать научные коллективы, которые продолжали его дело. Современники вспоминают его как человека, способного вдохновлять и объединять лучших учёных, внедрять новаторские идеи в промышленность и оборону», — прокомментировал исследователь.

Научный руководитель Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича академик Василий Михайлович Фомин выступил с докладом «Академик С.А. Христианович — делу Великой Победы». В.М. Фомин отметил, что Сергей Алексеевич Христианович имеет множество наград, связанных с Великой Отечественной войной, а также в области науки и труда.

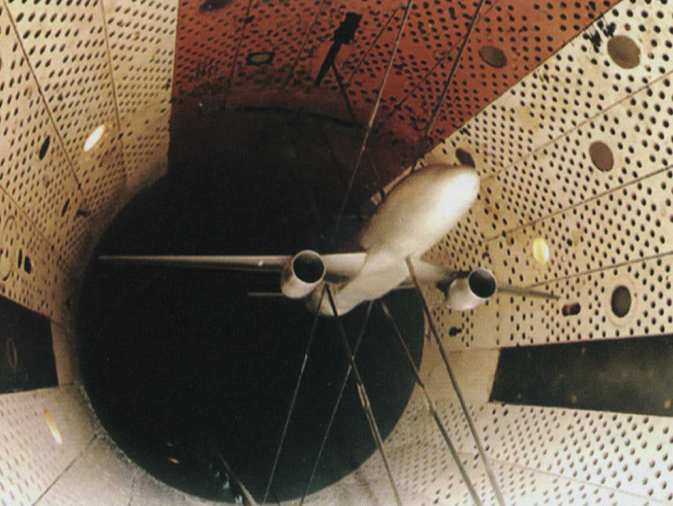

«У Сергея Алексеевича Христиановича была очень сложная судьба. Его родители погибли в период Гражданской войны, и совершенно случайно будущий учёный в малолетнем возрасте оказался под попечительством одного профессора, который обеспечил ему достойное образование. Уже во время учебы занимался решением проблем гидротехнического строительства в стране и составлением водного кадастра, изучением расхода воды в реках, состояния грунтовых вод, опасности наводнений. В дальнейшем одним из самых важных научных подвигов академика Христиановича считается работа в Центральном аэрогидродинамическом институте, где под его руководством в период с 1937 по 1953 год осуществлялась работа по исследованию аэродинамики скоростей, близких к скорости звука, результатом которой стало создание аэродинамической трубы. То есть С.А. Христианович полностью обеспечил техническое перевооружение ЦАГИ, что в будущем оказало большое влияние на летательные аппараты, их управление и прочность. Во время войны С.А. Христианович совместно с коллегами провёл работу по увеличению кучности снарядов „катюш“, что сыграло важную роль в росте боеспособности Красной армии», — рассказал В.М. Фомин.

С. А. Христианович — один из создателей СО АН СССР, Новосибирского государственного университета и ИТПМ СО АН СССР, он также отвечал за строительство инфраструктуры новосибирского Академгородка. Многозадачность позволила Сергею Алексеевичу ответственно подойти в организации работы в ИТПМ СО АН СССР. В число направлений научных исследований института в 1964 году вошло: создание мощной парогазовой установки, решение проблем использования сернистых мазутов в энергетике, создание мощных генераторов низкотемпературной плазмы с большим ресурсом непрерывной работы, теоретические и экспериментальные исследования в области газовой динамики, создание безмашинных преобразователей тепловой энергии в электрическую и теория упругости и пластичности в применении к задачам горной механики.

Директор НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН академик Евгений Лхамацыренович Чойнзонов рассказал о том, какой вклад внесли томские эвакуационные госпитали в лечение раненых в годы Великой Отечественной войны, когда сибирские города стали важными госпитальными базами страны.

«На территории Новосибирской области, в которую до 1944 года входил Томск, разместилось 140 госпиталей — это 50 % от всех, расположенных в Западной Сибири, при этом основная нагрузка пришлась на административный центр области Новосибирск и на Томск, куда направлялись наиболее тяжелобольные, в том числе воины, раненные в битве под Москвой зимой 1941 года, — отметил Е. Л. Чойнзонов. — В довоенное время общая ёмкость томских больничных учреждений равнялась всего 788 койкам, что не могло обеспечить госпитализацию всех нуждающихся с учётом прибывавших в город раненых. В годы войны в нашем городе было развёрнуто 33 эвакогоспиталя на более чем 10 000 коек, которые в 1941—1945 годах приняли свыше 100 тысяч раненых».

Консультантами томских эвакогоспиталей стали опытные медики из числа профессуры Томского медицинского института, а многочисленные студенты томских вузов принимали участие в работе эвакогоспиталей в качестве санитаров. Так, в Томском госуниверситете в годы войны был введён курс медицины, сопровождавшийся практикой студентов в госпиталях.

«Томские эвакогоспитали были специализированы. Так, эвакогоспиталь № 1505 выполнял сортировочные функции, на челюстно-лицевых ранениях специализировался госпиталь № 1231, а на базе психиатрической больницы был сформирован психиатрический эвакогоспиталь № 3613, — рассказал академик Чойнзонов. — Наряду с этим в городе функционировало два протезных госпиталя, принимавших преимущественно раненых с ампутированными нижними конечностями — госпитали такого профиля были особенно востребованы, так как раненые в конечности солдаты составляли 77,74 % от всех поступавших в эвакогоспитали».

Условия войны стимулировали научный поиск томских учёных-медиков. Именно на материале эвакогоспиталей были сделаны многие научные достижения этого периода, связанные с лечением огнестрельных ранений, заживлением ран, поиском новых лекарственных средств. Так, под руководством хирурга-новатора профессора ТМИ Андрея Григорьевича Савиных был создан радиощуп — прибор для обнаружения инородных металлических тел в ране, который облегчил и упростил хирургам работу по удалению осколков снарядов из организма. В Томском институте эпидемиологии и микробиологии решали задачу по бесперебойному снабжению армии и тыла качественными бактерийными препаратами: специалисты совершенствовали выпускаемые препараты, искали способы заменить дефицитное сырьё для их производства полученным на основе сибирской флоры, создавали новые вакцины и сыворотки.

«Советские медики совершили в годы войны беспримерный подвиг. Томские врачи порой едва ли не сутками стояли за операционными столами. Каждому четвёртому раненому здесь перелили кровь, которой поделились томские доноры. Мастерство врачей, забота медсестер и санитарок, сострадание и участие со стороны горожан помогли снова встать в строй десяткам тысяч бойцов и командиров Красной армии. Многим была возвращена способность к труду», — заключил Евгений Чойнзонов.

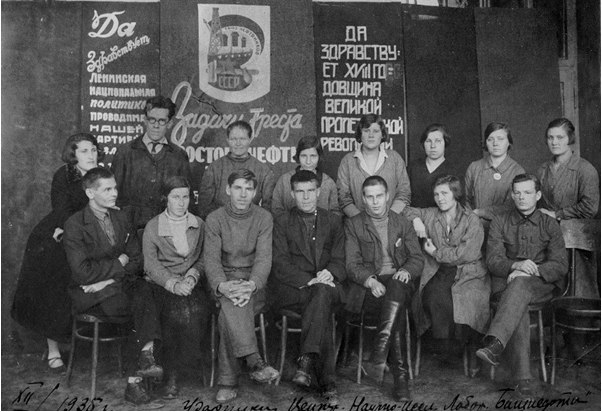

Научный руководитель ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» академик Николай Александрович Колчанов прочитал доклад «Академик Д. К. Беляев: солдат, учёный, академик». Дмитрий Константинович Беляев был из семьи священника, что помешало ему поступить в Московский государственный университет, поэтому Дмитрий Константинович в 1933 году поступил в Ивановский сельскохозяйственный институт, который окончил с отличием. После учёбы начал работать в Центральной научно-исследовательской лаборатории пушного звероводства Народного комиссариата внешней торговли.

«Начало войны застало Д.К. Беляева в Тобольском зверосовхозе. Он прошел путь от бойца-пулемётчика до майора. Важнейшим направлением его военной работы была разведка. Получил множество наград, в числе которых орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, медаль „За победу над Германией“. В связи с выдающимися офицерскими качествами Дмитрия Константиновича не хотели демобилизовать по окончании войны. Только после запроса наркома внешней торговли Анастаса Ивановича Микояна он смог стать гражданским человеком и посвятить себя научной деятельности. После завершения „лысенковщины“ и начала возрождения генетики в СССР Институт цитологии и генетики СО АН СССР, созданный по инициативе М.А. Лаврентьева, стал точкой притяжения выдающихся учёных, которые в годы запрета генетики не имели возможности работать по специальности. Под руководством Д.К. Беляева ИЦиГ смог добиться важнейших прикладных достижений в области растениеводства и животноводства. Однако при Хрущёве спокойной жизни у директора не было — институт подвергался разнообразным гонениям. Несмотря на это Д.К. Беляеву удалось стать крупнейшим естествоиспытателем и генетиком и вывести научную работу института на государственный уровень. Он автор уникального эксперимента по воспроизведению ранних эволюционных этапов доместикации животных — их одомашнивания с помощью искусственного отбора. Начатые Д.К. Беляевым эксперименты по доместикации лисиц продолжаются уже более 50 лет», — рассказал Н.А. Колчанов.

Д.К. Беляев также выдающийся генетик-эволюционист ХХ века. Обобщив результаты проведенных экспериментов, он разработал теорию дестабилизирующего отбора, основной мишенью которого являются регуляторные генетические системы организмов. На этой основе ученый создал методы эволюционной инженерии, предназначенные для экспериментального получения животных с заданным типом поведения.

С докладом «Академик Ржанов: путь от солдата до академика» выступил директор Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН академик Александр Васильевич Латышев. Академик Анатолий Васильевич Ржанов — основатель и первый директор ИФП СО АН СССР, который сегодня назван в честь создателя.

«Важно отметить, что в связи с отслоением сетчатки на левом глазу Анатолий Васильевич не подлежал призыву в армию, но во время учёбы ему разрешили пройти подготовку на военной кафедре. С началом войны будущий академик всеми силами стремился попасть на фронт, однако получил отказ военкомата по состоянию здоровья. Тогда он записывается в добровольческую дивизию народного ополчения, где смог отличиться благодаря обширным знаниям военного дела и стать командиром взвода. Военная подготовка ополченцев у всех была на нуле. Поэтому Анатолий Васильевич без труда сделал там головокружительную карьеру благодаря своим знаниям военного дела, умению разобрать и собрать пулемёт Дегтярёва. С 1942 по 1943 год Анатолий Васильевич воевал на Ораниенбаумском плацдарме, где в составе бригады морской пехоты командовал группой разведчиков и неоднократно совершал дерзкие вылазки в тыл врага.

Во время научной работы под руководством А.В. Ржанова были выращены первые в нашей стране слитки монокристаллического германия, из которых изготавливали первые диоды и в дальнейшем транзисторы. В 1962 году на этапе создания ИФП СО АН СССР Ржанов сформулировал основные направления исследований в институте, в числе которых поверхность и границы раздела полупроводников, тонкие полупроводниковые пленки, физические основы полупроводниковых плёнок. В результате институт смог добиться мирового уровня в области полупроводниковых систем», — отметил А. В. Латышев.

По инициативе академика А.В. Ржанова в ИФП СО РАН разработана серия установок для молекулярно-лучевой эпитаксии полупроводниковых наноструктур, которые обеспечивают России стратегическое лидерство в получении новых материалов для полупроводниковой электроники и твердотельной нанофотоники.

«Можно с уверенностью сказать, что к настоящему времени, благодаря предвидениям академика А.В. Ржанова и многолетней успешной работе всего коллектива, ИФП СО РАН обладает наивысшей степенью компетенции в России и в мире в области атомной структуры и электронных свойств поверхности и границ раздела полупроводниковых наносистем», — добавил учёный.

Доклад об академике Самсоне Семёновиче Кутателадзе прочитал заведующий лабораторией низкотемпературной теплофизики Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН член-корреспондент РАН Александр Николаевич Павленко.

Александр Павленко отметил, что уже в юности Кутателадзе проявил выдающиеся способности к науке. Сам Кутателадзе вспоминал: «Иногда я возвращался домой почти на рассвете, потому что, когда в лаборатории разгорался спор, никто не покидал её, пока мы не приходили к единому мнению. Старшему из нас было 24 года. Мы начали разрабатывать теорию теплообмена при изменении агрегатного состояния. Через год я написал свою первую книгу». В 1933 году он провёл первое комплексное моделирование теплового режима подземных трубопроводов. Через три года сформулировал условия термогидродинамического подобия при фазовых переходах, введя критерий, который впоследствии получил его имя. Его монография «Основы теории теплопередачи при изменении агрегатного состояния вещества» стала первой в мире книгой по этой теме.

«Эта работа, как и многие другие работы Самсона Семёновича, ознаменовала настоящий прорыв в мировой науке. Здесь проявилась его способность предвидеть потребности науки и практики завтрашнего дня, выбирать направления исследований, которые сегодня мало кого интересуют, но завтра станут ключевыми для страны», — подчеркнул Павленко.

Великая Отечественная война прервала научную деятельность Кутателадзе. С марта 1941 по август 1945 года он служил на Северном фронте, прошел путь от ефрейтора до старшего техника-лейтенанта, участвовал в боях, был тяжело ранен. В письмах с фронта он писал: «Поражение подобно смерти, поэтому его и не будет. Мы победим и постараемся победить так, как учит партия, быстро и с наименьшими потерями, но если нужно, то каждый из нас не пожалеет и жизни». Даже в тяжёлых условиях войны он не терял веры в науку: «Когда закончится война и мы разобьём фашистов, можно будет снова взяться за науку, думать о конвекции, радиации, диссертациях и т. п.». После ранения он продолжил службу в тылу, а по окончании войны добился демобилизации, чтобы возобновить научную деятельность.

Кутателадзе вернулся в физико-технический отдел Центрального котлотурбинного института им. И.И. Ползунова (ЦКТИ), а с 1946 года работал в лаборатории транспортных установок, где начал систематическое изучение жидкометаллических теплоносителей для атомной энергетики. В 1949 году он создал гидродинамическую теорию кризисов кипения и предложил критерий устойчивости режимов течения газожидкостных систем. Она стала важнейшим инструментом инженерных расчётов.

«Став директором Института теплофизики СО АН СССР, Кутателадзе проявил себя как талантливый организатор науки. Он создал институт как многопрофильный центр, способный решать задачи для энергетики, химической, криогенной промышленности, космической техники и обороны. Самсон Семёнович был основателем одной из ведущих мировых научных школ теплофизиков и гидродинамиков, сочетая научную и педагогическую деятельность. Он один из немногих ученых страны, удостоенных звания Героя Социалистического Труда в этой области науки», — отметил Павленко.

Доклад об академике Гурии Ивановиче Марчуке прочитал доктор физико-математических наук Андрей Гурьевич Марчук.

Андрей Марчук отметил, что Гурий Иванович не мог участвовать в Великой Отечественной войне с самого её начала, так как ему исполнилось 18 лет только в 1943 году. Его семья была крестьянской, детство прошло в Оренбургской и Саратовской областях, куда семья переехала в начале 1930-х годов. К началу войны Марчук был секретарем райкома комсомола. После окончания школы он поступил в Ленинградский университет, эвакуированный в Саратов. Почти весь первый курс проучился в Ленинграде, а в марте 1943 года был призван в армию. В Саратове он прошёл обучение в школе артиллерийской инструментальной разведки, после чего его, как одного из лучших учеников, оставили преподавателем.

«Во время службы Марчук понял, что метеорологические условия играют ключевую роль в артиллерийской стрельбе, и начал самостоятельно изучать эту область, что впоследствии пригодилось ему в науке. Он участвовал в боях под Харьковом, Сумами, Ленинградом. За годы службы дослужился до старшего сержанта и был демобилизован в октябре 1945 года. После демобилизации экстерном сдал экзамены за первый курс и восстановился на второй курс Ленинградского университета», — рассказал Андрей Марчук.

Гурий Марчук активно занимался спортом, участвовал в соревнованиях по бегу на длинные дистанции, был чемпионом вузов города. В 1949 году окончил университет с отличием и поступил в аспирантуру Института физики Земли, где занялся метеорологией, и в 1952 году защитил кандидатскую диссертацию по математическим методам в метеорологии.

По семейным обстоятельствам Марчук оказался вовлечённым в атомную программу СССР: его жена, радиохимик, была распределена в Электросталь, и, чтобы жить вместе, он обратился в министерство, где получил работу математика в лаборатории «В» (будущий Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского в Обнинске). Там он быстро продвинулся по службе, защитил докторскую диссертацию и написал книгу «Численные методы расчёта ядерных реакторов», которая стала официальным документом советской делегации на Женевской конференции по мирному использованию атомной энергии и была переведена на английский язык.

В Обнинске Марчук участвовал в разработке ядерных реакторов, в том числе для первой в мире атомной подводной лодки. За эти работы он был удостоен Ленинской премии. В 1962 году его пригласили в новосибирский Академгородок для развития вычислительной математики. После уговоров Михаила Лаврентьева он возглавил Вычислительный центр СО АН СССР, а затем стал его директором, а также получил звание академика.

В Новосибирске он работал до 1980 года, занимаясь как открытыми, так и закрытыми военными темами. В 1986 году Гурий Иванович Марчук был избран президентом Академии наук СССР и переизбран через четыре года. После распада СССР не стал претендовать на пост президента РАН, а занялся организацией Института вычислительной математики в Москве, где работал директором до 2000 года.

Директор Института геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН член-корреспондент РАН Вячеслав Николаевич Глинских рассказ о том, как Андрей Алексеевич Трофимук обнаружил нефть в Башкирии: «В 1941—1945 гг. каждая третья тонна нефти для Красной армии была башкирской. А.А. Трофимук внёс огромный вклад в укрепление сырьевой базы, он открыл на территории Башкирии уникальные крупные месторождения нефти».

Свою научную работу А.А. Трофимук начал с изучения железных руд и бокситов Урала, однако затем переключился на нефтяные месторождения. В 1933 году он переехал в Башкирию из-за открытия нефти в Ишимбае, основная его работа всегда была направлена на прикладное применение, хотя параллельно с производственной деятельностью в Ишимбае он окончил заочно аспирантуру по нефтяной геологии. Кандидатская диссертация А.А. Трофимука называется «Нефтеносные известняки Ишимбаево», в ней доказана необходимость поисков в Приуралье нефтяных месторождений нового типа. А.А. Трофимук возглавил специальную лабораторию по геологоразведке нефти, за несколько лет вырос от старшего до главного геолога треста «Ишимбайнефть».

«Из-за военных действий страна была отрезана от бакинской, грозненской и кубанской нефти, поэтому были организованы геологоразведочные работы в двух районах: Ишимбаевском и Туймазинском, — рассказал В. Глинских. — В сентябре 1943 года была обнаружена первая структура с каплями нефти на глубине 700 метров, а затем рядом с деревней Кинзебулатово в результате бурения получился мощный фонтан нефти высотой до 40 метров». На новом месторождении каждая скважина давала 2—6 тысяч тонн нефти в сутки, которые затем отправлялись на переработку в топливо, и в дальнейшем — на фронт. Затем геологи перешли к разведке более древних и глубокозалегающих девонских отложений на Туймазинской структуре, в 1944 г. там появился мощный нефтяной фонтан с дебитом 250 тонн в сутки, и уже через несколько недель эта скважина давала сырья больше, чем все ранее пробуренные на этой площади. К концу Великой Отечественной войны это было самое крупное нефтяное месторождение СССР. Всего за годы войны по инициативе и под руководством А. А. Трофимука открыто 38 нефтяных и газовых месторождений.

После войны вместе с академиками М. А. Лаврентьевым, С. Л. Соболевым и С. А. Христиановичем А. А. Трофимук встал у истоков создания Сибирского отделения Академии наук СССР, именно по его инициативе создан Институт геологии и геофизики (ИГиГ) СО АН СССР. Научная деятельность Андрея Алексеевича в Сибири была чрезвычайно плодотворна и разнообразна и сочетала в себе фундаментальные прикладные исследования. «Он посвящал особое внимание решению важнейших народнохозяйственных проблем: районированию Сибири и Дальнего Востока по перспективам нефтегазоносности, рациональному размещению предприятий нефтяной и газовой промышленности, методам поисково-разведочных работ по нефти и газу», — подчеркнул в докладе Вячеслав Глинских.

Сотрудник Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН академик Александр Семёнович Донченко рассказал о вкладе ученых ВАСХНИЛ в победу в Великой Отечественной войне, акцентировав роль ветеринарного направления наук. «Мы знаем, что в войне принимали участие лошади, но на фронте был и крупный рогатый скот, птицы, собаки, кошки — за всеми ними нужно было присматривать, в том числе, чтобы не допустить вспышек инфекций, часть из которых были опасны и для человека», — сказал А. Донченко.

С началом Великой Отечественной войны фронт стал не только ареной ожесточённых боев, но и местом, где ежедневно шла борьба за здоровье и выживание тысяч животных, без которых была невозможна полноценная работа армии. Уже в первые месяцы в Красной армии были развернуты ветеринарно-фельдшерские пункты, полковые и дивизионные лазареты, позже — армейские и фронтовые. Ветеринары спасали раненых и больных лошадей, следили за эпизоотической безопасностью, предотвращая вспышки инфекций, которые могли парализовать военные перевозки и снабжение. Забота ветеринаров не ограничивалась только лошадьми — на их попечении находился весь продовольственный скот, военные собаки, животные из подсобных хозяйств, а к концу войны и тысячи трофейных или оставленных жителями животных. Это была незримая, но жизненно важная линия обороны — санитарный фронт, где тоже шли свои битвы, пусть и без залпов артиллерии. Кроме того, для связи, например, использовалась голубиная почта, эти птицы могли преодолевать большие расстояния и донести важную информацию туда, где было невозможно использовать другие средства связи.

«Несмотря на тяжёлую обстановку, массовый призыв специалистов на фронт и нехватку ресурсов, в СССР не прекращались научные исследования, направленные на борьбу с инфекциями и обеспечение армии безопасными продуктами животного происхождения. Работа ученых-ветеринаров позволила сохранить санитарное благополучие в тылу и избежать продовольственного коллапса на фронте», — подчеркнул А. Донченко.

После войны многие представители сельского хозяйства продолжили служить стране — в полях, на фермах, в лабораториях и ветеринарных клиниках. «Работа ветеринарного специалиста предполагает, что ты думаешь не только головой, но и руками», — отметил Александр Донченко.

«Победа в 1945 году — это не только военный триумф, но и результат колоссальной работы ученых, инженеров, медиков, селекционеров. Война потребовала мобилизации всех ресурсов, включая науку. Наука сыграла ключевую роль в разработке новых технологий, которые приблизили разгром фашизма», — рассказал ведущий научный сотрудник Института биофизики СО РАН, руководитель группы научных коммуникаций ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» кандидат биологических наук Егор Сергеевич Задереев.

Красноярск был утверждён в списке городов, которые должны принять эвакуированные из западных регионов СССР предприятия. Таким образом, за годы Великой Отечественной войны в городе появилось 57 заводов, 19 госпиталей, численность населения выросла со 190 до 330 тысяч человек в 1956 году.

Огромный вклад в победу внесла сельскохозяйственная наука и промышленность Красноярска. Сотрудники одного из первых научных учреждений Сибири — Минусинского опытного поля — продолжали работы по выведению зимостойких плодовых культур: яблонь, груш, вишни, сливы, винограда, разрабатывали систему мероприятий по повышению урожайности плодовых растений. В 1943 году была построена первая очередь механизированной оросительной сети. Селекционные работы учёных позволили в трудные военные годы выращивать на сибирских полях хорошие урожаи зерновых для фронта.

В августе 1941 года в Красноярск начали прибывать первые вагоны с оборудованием эвакуированных предприятий. На судостроительный завод поступило несколько вагонов металла, в которых была сталь различных марок. В 1941—1942 годах Леонидом Васильевичем Киренским с коллегами был изготовлен сортировщик сталей, в котором нуждалась оборонная промышленность страны. В отзыве специалистов завода, где производились испытания, впервые появилось официальное название «Магнитная лаборатория Красноярского педагогического института» (она стала основой развития физической науки в Красноярске).

В годы войны в Красноярске было создано большое количество госпиталей. В 1942 году на базе эвакуированных Воронежского и Ленинградского стоматологических институтов в Красноярске был основан медицинский институт. Неоценимый вклад в его становление внес талантливый хирург Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. В 1941—1944 гг. профессор Войно-Ясенецкий был консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакогоспиталя № 1515.

Многие учёные, которые создавали красноярскую академическую науку, воевали на фронте. Узнать их имена и прочитать их истории можно в специальном материале КНЦ СО РАН.

Научный руководитель Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН академик Борис Ванданович Базаров в докладе «Восточная Азия и II Мировая война. Исторический опыт и уроки» рассказал о взаимодействиях Советского Союза со странами Восточной Азии в период с 1930 по 1945 год.

«Если западный театр военных действий основательно исследован, то Восточная Азия — довольно схематично, поэтому актуальность этой темы высока, — подчеркнул учёный. — С конца 1930-х СССР участвовал в ряде локальных войн, где испытывались новые методы ведения боя. Испанская война, бои на Халхин-Голе и советско-финская война стали полигоном для обкатки техники и тактики. Эти конфликты, вызванные геополитическими противоречиями, помогли СССР подготовиться к грядущей мировой войне. В 1930-х годах произошел прорыв в военных технологиях. Радиосвязь, новые самолеты и механизация войск изменили характер будущей войны. Традиционные конницы уступили место танковым колоннам и авиации — военное дело вступило в новую эпоху».

С 1937 года Япония вела захватническую войну в Китае. СССР, отбив японские провокации на Хасане и Халхин-Голе, в апреле 1941 года заключил пакт о нейтралитете с Японией. Однако вскоре Япония внезапно атаковала американскую базу Пёрл-Харбор, таким образом США оказались втянутыми в войну, а Япония обрекла себя на борьбу сразу на двух фронтах: против Китая и СССР с одной стороны и против США с союзниками с другой.

В начале 1945 года, когда поражение нацистской Германии было уже неизбежно, СССР подтвердил готовность вступить в войну против Японии через два-три месяца после победы над Германией и заручился согласием США и Британии на следующие требования в Восточной Азии: признание независимости Монголии, возвращение Южного Сахалина и передачу Курильских островов СССР. Эти договорённости предопределили послевоенное устройство региона. «Окончание войны радикально изменило карту Восточной Азии, — пояснил Б. В. Базаров. — Япония потерпела поражение и была оккупирована союзниками, под контролем США в стране были проведены глубокие реформы, была принята мирная конституция, а император отказался от божественного статуса».

Вторая мировая война стала величайшим потрясением XX века. «Один из главных уроков, который нам надо вынести, заключается в том, что нужно бороться за научную истину, бороться за правду о Второй мировой войне, не допускать искажения образа не только войны, но и всего нашего прошлого и особенно ХХ века, — подытожил Б. В. Базаров. — Для этого требуется не только исторический опыт, но и историческая память и преемственность поколений».

Про боевой путь учёных-якутян рассказал генеральный директор ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» член-корреспондент РАН Михаил Петрович Лебедев.

В ряды Красной армии было мобилизовано более 62 509 якутян, с фронта вернулись всего 23 988 человек. Многие были награждены медалями «За оборону Москвы», «За взятие Берлина», 24 человека были удостоены звания Героя Советского Союза.

По неполным данным, в учреждениях Якутской базы — Якутского филиала АН СССР — СО АН СССР и Якутского научного центра АН СССР работали 106 ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них: автор научных открытий мирового уровня академик АН СССР Николай Васильевич Черский, лауреат премии К.А. Тимирязева АН СССР руководитель Якутского филиала АН СССР доктор биологических наук Всеволод Петрович Дадыкин, основатель и бессменный директор Института космофизических исследований и аэрономии доктор физико-математических наук Юрий Георгиевич Шафер, лауреат Ленинской премии кандидат физико-математических наук Дмитрий Данилович Красильников, лауреат премии Кржижановского РАН доктор технических наук Николай Александрович Петров, директор Якутского НИИ сельского хозяйства доктор ветеринарных наук Михаил Григорьевич Сафронов, первая якутская летчица начальник отдела кадров Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН Вера Кирилловна Захарова и многие другие.

За годы войны Якутия собрала для победы 380 660 000 рублей, сдала пушнины на 90 000 000 рублей и свыше 40 000 тонн рыбы. Было организовано 14 рыбозаводов и около 200 рыболовецких бригад в сельскохозяйственных колхозах. Предприятия Якутии сдали 38,56 тонн золота, причем к 1994 году 47,4 % золотодобытчиков Алдана были женщины. В целом к 1945 году валовая продукция промышленности увеличилась, по сравнению с довоенным 1940 годом, в 2,2 раза.

Сегодня якутские учёные принимают участие в поиске останков героев Великой Отечественной войны. Силами сводного поискового отряда «Саха Сирэ — Ильмень» при помощи Старорусского поискового отряда «Медведь» за полтора года организовано четыре «Вахты памяти», найдены останки 113 воинов РККА, останки 38 бойцов 19-й лыжной бригады, которые были захоронены в воронках от снарядов. Экспедицию спонсировали Объединённый профсоюзный комитет работников науки Республики Саха совместно с профкомом Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

Источник: «Наука в Сибири».