Предложена новая модель гидратной оболочки иона на основе его топологических, электростатических и гидрофильных свойств

Предложена новая модель гидратной оболочки иона на основе его топологических, электростатических и гидрофильных свойств

В лаборатории сорбционных методов Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН предложена модель гидратации ионов, которая базируется на описании структуры водородных связей и особенностей электростатического поля иона на атомных масштабах.

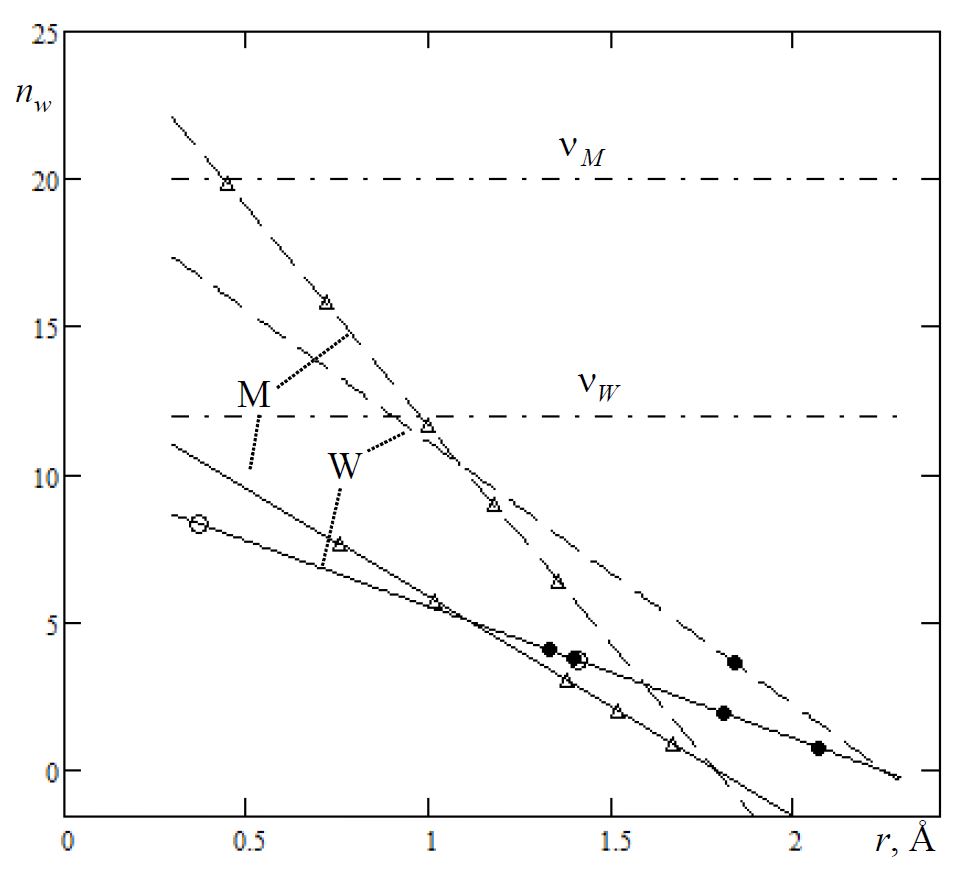

Найдены пороговые значения радиусов ионов, для которых гидратация отсутствует. Определены величины ёмкости гидратных монослоёв. Выведены выражения для гидратного числа ионов разного размера, заряда и различающихся способностью к образованию или разрушению водородных связей (т.е. относящихся к классам водоподобных и металлоподобных, соответственно). Сделанные оценки гидратного числа различных катионов и анионов соответствуют экспериментальным величинам в пределах расхождения в их интерпретации. Результаты работы опубликованы в журнале «Сорбционные и хроматографические процессы».

На свойства ионных соединений в водных растворах сильно влияет оболочка ионов, состоящая из молекул воды. Часто в химических процессах требуется учитывать не собственные размеры атомов или молекулярных фрагментов, которые приобрели или потеряли один или несколько электронов, а их размеры в «одежде» из молекул воды, прочно притянутых к иону за счёт электростатической силы. Оказывается, эта сила не единственная — водородные связи, существующие между молекулами воды, и которые могут быть дополнительно образованы с центральным ионом или, наоборот, им разрушены, определяют размер и форму гидратной оболочки.

Как известно, в мировой литературе на тему гидратации ионов существует путаница, поскольку экспериментальное число гидратации в общем случае сильно зависит от метода измерения. Имеющиеся в настоящее время теоретические модели не обладают необходимой универсальностью и не могут обойтись без подгоночных параметров. В частности, серьёзной трудностью в разработке неэмпирического подхода к моделированию для описания явления сольватации является отсутствие знания того, как диэлектрическая проницаемость зависит от расстояния от центрального иона в месте образования гидратной оболочки.

«В данном исследовании, в качестве попытки предотвратить получение неправильных данных, разрабатывается новая модель гидратной оболочки иона, основанная на его топологических, электростатических и гидрофильных свойствах», — сообщил автор исследования ведущий научный сотрудник лаборатории сорбционных методов ГЕОХИ РАН доктор химических наук Анатолий Долгоносов.

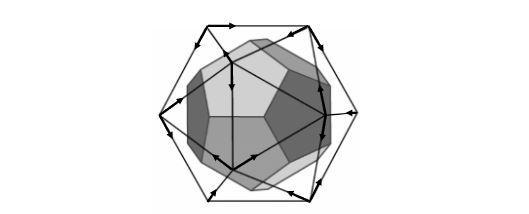

В недавних работах автора аналитически получено важное и полезное неэмпирическое выражение для зависимости диэлектрической проницаемости от расстояния. Кроме того, энергия гидратации описывается с учётом не только локальной диэлектрической проницаемости, но и типа взаимодействия между ионами и молекулами воды и формы многослойной гидратной оболочки. Предложено геометрическое представление первого гидратного слоя сферического иона в виде платоновых тел. Так, икосаэдр относится к «структурообразующим» ионам, иначе называемым «водоподобными», а додекаэдр — к «структуроразрушающим», или «металлоподобным» ионам (рис. 1). Показано, как число гидратации иона зависит от ионного радиуса, заряда и способности иона к образованию водородных связей. Проведены расчёты, относящиеся к рядам катионов и анионов (рис. 2).

Источник: ГЕОХИ РАН.