СКИФ: «Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне»

СКИФ: «Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне»

«Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне» — одна из станций первой очереди Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ). Она предназначена для решения научно-исследовательских и прикладных задач с использованием высокоразрешающей рентгеновской микроскопии, дифракции и рассеяния рентгеновских лучей. Результаты исследований могут быть полезны в области материаловедения, геофизики, археологи, палеонтологии и медицины.

Инициатором создания станции выступил Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН. В нем сложилась целая школа по использованию жесткого излучения для структурных исследований различных материалов. По словам исследователей, в большинстве международных центров синхротронного излучения (СИ) источники жесткого рентгеновского излучения — вигглеры (многополюсные магнитные структуры) были созданы учеными ИЯФ СО РАН. Разработкой оборудования станции занимается Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН.

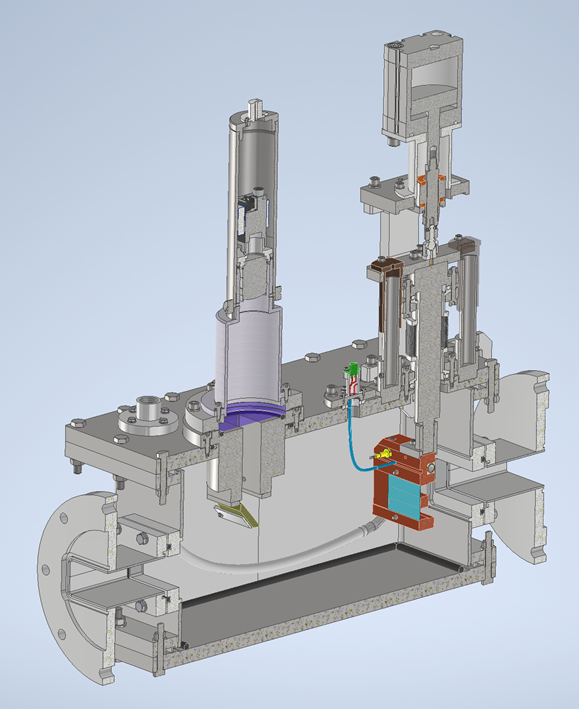

«Эта станция отличается от остальных тем, что практически все элементы мы изготавливаем сами. А так как мощность излучения из вигглера составляет более 40 кВт в рентгеновском диапазоне, то из-за высоких тепловых и радиационных нагрузок создаваемое оборудование обладает большими габаритами и трудозатратно в производстве. Кроме того, у нас жёсткий рентген, поэтому на нашей станции одна из самых толстых радиационных защит: все хатчи (от англ. hutch — бункер/хижина) делаются со свинцовой защитой 20 миллиметров», — отметил помощник директора по научно-техническим проектам КТИ НП СО РАН кандидат технических наук Пётр Сергеевич Завьялов.

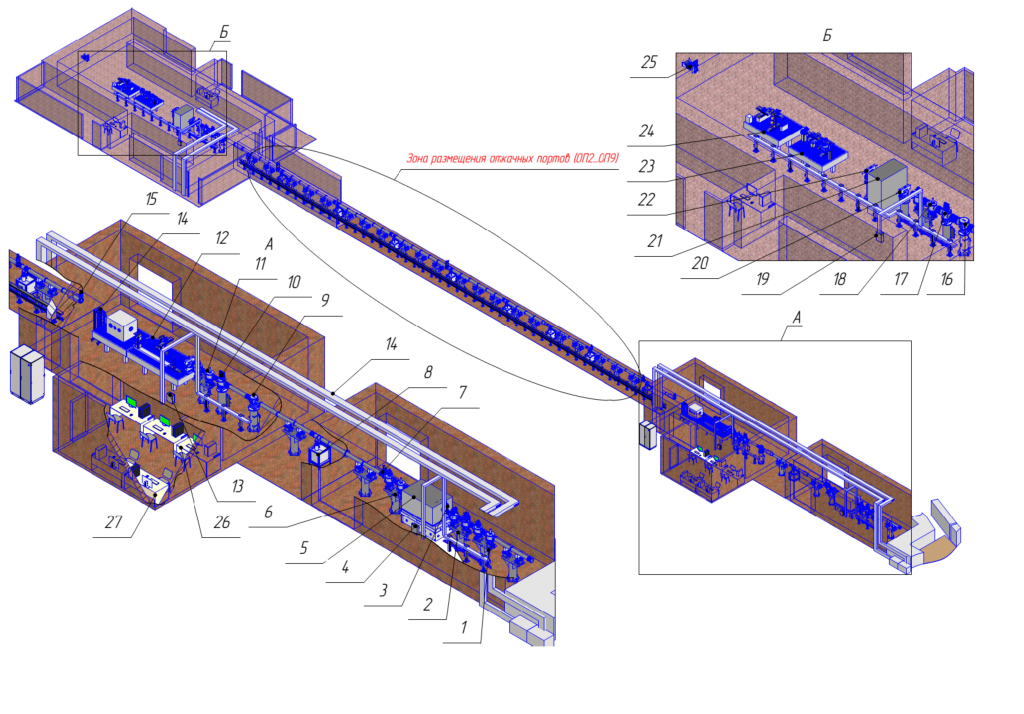

Станция состоит из трёх основных блоков: оптический (где происходит подготовка пучка) и две секции с оборудованием для проведения исследований. Ближайшая к источнику секция нацелена на исследования, проводимые с использованием рентгенофлуоресцентного и рентгеноструктурного анализа в высокоэнергетическом диапазоне. В конце канала размещается секция, позволяющая получать высококонтрастные изображения биологических тканей в рентгеновском диапазоне. Там планируется проводить медицинские исследования на лабораторных животных, поэтому в здании секции будет оборудован виварий.

Высокоэнергетическим называют излучение, длины волн которого сильно короче одного ангстрема. Для него характерна высокая проникающая способность (чем меньше длина волны, тем она выше). Благодаря этому можно просвечивать достаточно крупные и слабо прозрачные объекты.

«Природа рентгеновского излучения такая же, как у света или радиоволн — это электромагнитные волны, которые отличаются только длиной волны. Диапазон длин волн рентгеновского излучения лежит в коротковолновой части энергетического спектра и простирается от единиц до сотых долей ангстрем», — сказал координатор разработки и создания станции «Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне» старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН кандидат физико-математических наук Константин Эдуардович Купер.

Станция будет оснащена микроскопами, работающими в рентгеновском диапазоне, что позволит получать изображения с субмикронным разрешением. А применение метода рентгеновской вычислительной томографии позволит проводить неразрушающие исследования трехмерной структуры любых объектов. В частности, такие исследования будут очень интересны палеонтологам при изучении уникальных образцов окаменелостей древней флоры и фауны.

Помимо этого, используя энергодисперсионный детектор, учёные смогут проводить рентгенофлуоресцентный анализ, позволяющий понять, из каких элементов состоит исследуемый образец.

Если посмотреть под большим увеличением, можно увидеть, что любой металл состоит из небольших кристаллов. Когда на них светят рентгеновским излучением, лучи рассеиваются под определенными углами. Зная эти углы, можно определить, из каких кристаллов состоит вещество. Этот метод называется рентгеноструктурным анализом, он будет использоваться и на других станциях, однако на этой проникающая способность выше.

Одно из главных направлений станции связано с медициной и биологией. Такие исследования особенно важны при диагностике злокачественных опухолей на ранней стадии развития. Они позволяют контролировать ход развития различных патологий в течение процесса лечения.

«Если мы сделаем на стекле царапину, то сможем её увидеть, потому что свет, проходя через нее, не поглотится, а сменит направление, произойдет процесс рефракции. По такому же принципу будут работать рентгенооптические схемы, которые мы планируем реализовать на станции. Мы сможем посмотреть, где отклонилось рентгеновское излучение внутри лабораторного животного и увидеть, какие изменения происходят в его организме. При таком подходе тело лабораторного животного будет почти прозрачно для используемого рентгеновского диапазона, а поглощенная доза излучения окажется минимальной. Это позволит многократно делать высокоразрешающие рентгеновские снимки животных, не нанося большого вреда их здоровью. В частности, появится возможность наблюдать, как лекарственные препараты распространяются в теле и через какие системы выводятся из организма», — сказал Константин Купер.

Также результаты исследований на станции помогут при конструировании и создании различных металлических изделий и конструкций. Используя методы рентгеноскопии и рентгеноструктурного анализа, можно будет предсказать, как поведут себя металлические конструкции при механической и термической нагрузке. Эти исследования будут наиболее актуальны в авиа- и машиностроении.

«Изделия из металлов прозрачны только в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне, что делает создаваемую нами станцию уникальным инструментом для исследований напряжений в конструкционных материалах. Мы нагружаем металлические конструкции и смотрим, какие структурные дефекты образуются в них, как они растут и распространяются в зависимости от времени и внешних факторов. Благодаря этим знаниям мы поймем, как создавать материалы, которые будут стойкими к длительным механическим воздействия и резкому перепаду температур», — прокомментировал Константин Купер.

«Одна из задач — понять, как кристаллизуется расплав под действием лазерного излучения и при создании материалов: металлокерамики, новых сварных соединений. При кристаллизации расплава все процессы происходят очень быстро, поэтому такие эксперименты уникальны. Нужно всё синхронизировать, согласовать и попасть именно в точку, где происходит кристаллизация», — сказал заведующий лабораторией лазерных технологий Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН Александр Геннадьевич Маликов.

ИТПМ СО РАН будет одним из пользователей станции совместно с компаниями авиационной и нефтегазовой отрасли. Исследователи института имеют богатый опыт использования СИ на действующих источниках ИЯФ СО РАН (ВЭПП-3 и ВЭПП-4). Они исследуют структурно-фазовые состояния лазерно-сварных соединений в статике. Учёным удалось получить прочные сварные соединения алюминий-литиевых сплавов — такие соединения создаются с помощью технологии лазерной сварки.

«Важная задача наших исследований — получить самолет, в котором все швы будут сварными. Это голубая мечта авиастроителей: переход от заклепочного соединения к сварному. Такой подход поможет снизить вес самолета, увеличить скорость его производства. Внедрение сварки в самолетостроение — это мягкая революция. Помимо этого, актуально, например, наладить восстановление пера лопатки газотурбинного двигателя самолета, которая часто подвергается износу. Эту методику мы наладили, однако появляется вопрос: если материал изнашивается, не лучше ли сделать новый? В рамках этого мы и развиваемся», — сказал Александр Маликов.

Сейчас завершены этапы эскизного проектирования станции и разработки конструкторской документации. Начался следующий этап по изготовлению комплектующих материалов, его должны закончить в этом году.

Текст: Полина Щербакова.

Источник: «Наука в Сибири».