Создан лазер на неодимовом стекле с нестандартными длинами волн генерации

Создан лазер на неодимовом стекле с нестандартными длинами волн генерации

Исследователи из Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН в кооперации с учёными Института химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН и Физического института им. П.Н. Лебедева РАН создали лазер на неодимовом стекле, излучающий на рекордных для лазеров на стёклах длинах волн. Работа опубликована в журнале Journal of Luminescence.

Лазеры на стёклах и кристаллах, легированных ионами неодима, появились вскоре после создания в 1960 году первого лазера на рубине и стали самыми распространёнными в мире лазерами на твёрдом теле. Сохраняют они своё значение и до сих пор. Разумеется, за прошедшие десятилетия техника сильно изменилась. На смену ламповой накачке твердотельных лазеров пришла полупроводниковая, однако фундаментальные свойства ионов неодима, разумеется, остались неизменными. Специалистам привычны характерные длины волн генерации неодимовых лазеров в ближней инфракрасной области (1,06 мкм, а также 0,94 и 1,3 мкм).

Казалось бы, спустя более чем 60 лет исследований и использования, не приходится ожидать от неодимовых лазеров чего-либо нового, тем более прорывного. Однако стекло стеклу рознь. Привычные всем лазерные стёкла — оксидные, то есть имеют своей основой стеклообразующие оксиды, чаще всего SiO2 и P2O5. Но стеклообразователями могут быть и совсем другие соединения.

Опустившись в таблице Менделеева на период или на два вниз, мы найдём элементы-аналоги, соединения которых также образуют стёкла. Заменив кислород на серу и селен, кремний на германий, а фосфор на мышьяк и сурьму, можно синтезировать весьма необычные стёкла, именуемые халькогенидными. Их главная особенность — прозрачность, простирающаяся далеко в инфракрасную область, где оксидные стёкла неприменимы. Связана эта особенность с бóльшими радиусами и массами входящих в состав стекла атомов, и, соответственно, с меньшими частотами их колебаний в матрице стекла.

Люминесцентные свойства редкоземельных лазерных ионов в халькогенидных стеклах, Nd3+, в частности, также очень резко отличаются от их свойств в оксидных материалах. Так, времена жизни первого возбуждённого уровня 4I11/2 иона Nd3+ в оксидных и селенидных стёклах различаются на 6-7 порядков! В оксидных стёклах это время составляет единицы наносекунд, и быстрая релаксация с этого уровня в сновное состояние обеспечивает широко используемую низкопороговую лазерную генерацию на длине волны 1,06 мкм по так называемой 4-уровневой схеме. В достаточно же чистых селенидных стеклах это время составляет 10-15 мс. Эту особенность поведения ионов Nd3+ в селенидном стекле авторы настоящей публикации и использовали, чтобы создать лазер, излучающий в ранее неосвоенной спектральной области 5—6 мкм.

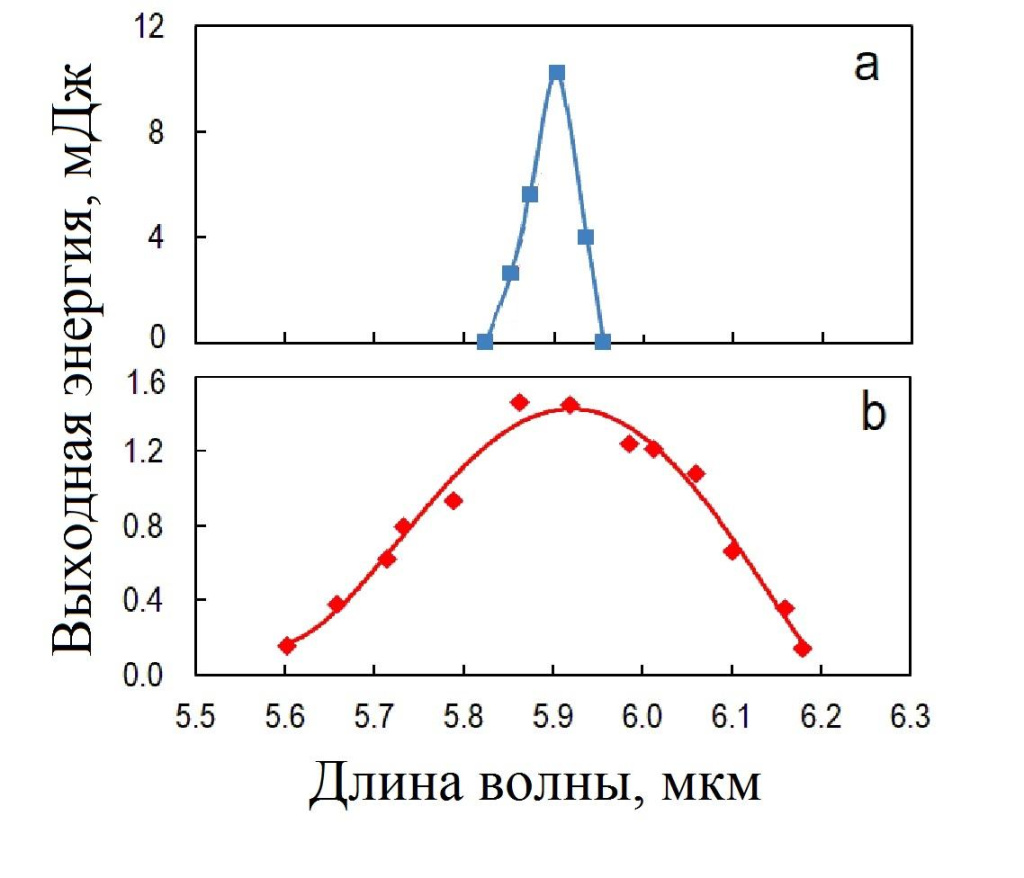

В качестве источника накачки использовался импульсный лазер на кристалле Fe2+:ZnSe, длина волны генерации которого (4,75 мкм) была настроена на коротковолновый край полосы поглощения Nd3+, соответствующей уровню 4I11/2. Образец селенидного стекла с неодимом в виде цилиндра длиной около 3 см с полированными торцами помещался в охлаждаемый жидким азотом криостат, что обеспечивало достаточно низкий порог генерации. В неселективном резонаторе ионы неодима в таких условиях генерировали излучение с длиной волны около 5,9 мкм, а при введении в резонатор флюоритовой диспергирующей призмы длина волны излучения могла быть перестроена в диапазоне 5,6—6,2 мкм. Таким образом, продемонстрированы наибольшие достигнутые на сегодняшний день длины волн генерации лазеров на стёклах.

Что касается потенциальных применений таких лазеров, то необходимо отметить, что данная спектральная область характеризуется наличием характерных узких линий поглощения, связанных с колебаниями разнообразных органических и неорганических молекул в газовой фазе. Продемонстрированная широкая область спектральной перестройки генерации должна позволить осуществлять с использованием подобных лазеров дистанционный анализ состава газовых смесей в мониторинге окружающей среды, в промышленных процессах, в медицине.

В заключение следует отметить, что описанные результаты достигнуты впервые в мире, являются приоритетными, и их достижение стало возможным только благодаря объединению компетенций ИОФ РАН с компетенциями нескольких институтов РАН (ИХВВ РАН, ФИАН).

Текст: ведущий научный сотрудник ОЛМФ ИОФ РАН доктор физико-математических наук С.Е. Сверчков.

Источник: ИОФ РАН.