Сравнение геохимии плейстоценовых отложений: что расскажут Индийский, Атлантический и Тихий океаны

Сравнение геохимии плейстоценовых отложений: что расскажут Индийский, Атлантический и Тихий океаны

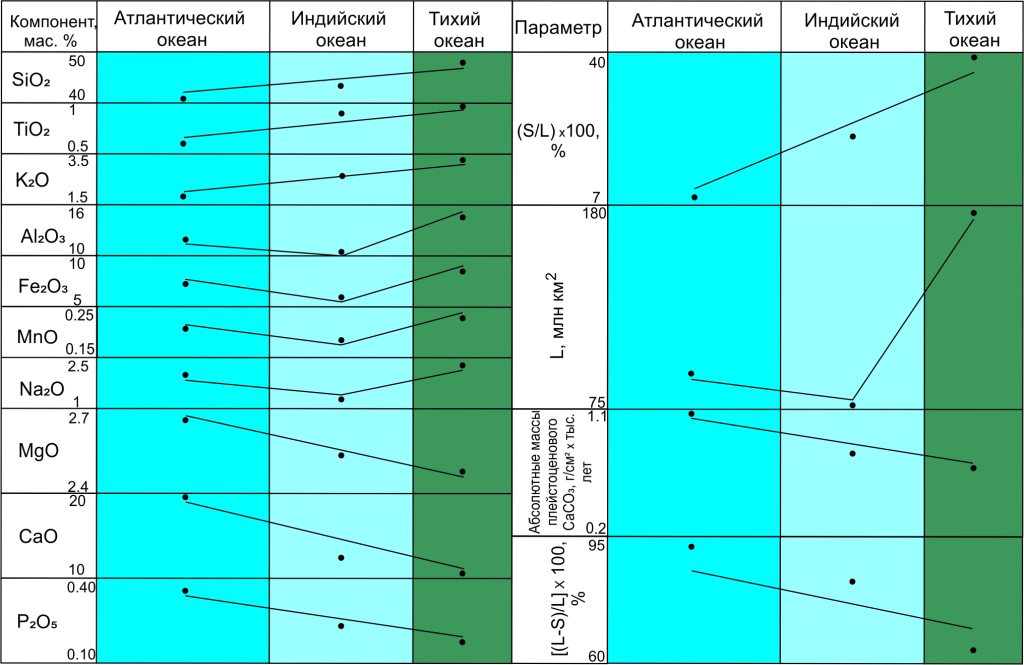

Сотрудники лаборатории геохимии осадочных пород Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН) провели исследование, посвящённое сравнительному анализу геохимических особенностей плейстоценовых отложений Индийского, Атлантического и Тихого океанов. Результаты исследования опубликованы в журнале Lithology and Mineral Resources.

Исследование обладает значительной ценностью для целого ряда научных и прикладных направлений. Впервые на столь широком пространственно-временном уровне предпринята попытка выявить факторы, определяющие межбассейновое фракционирование Мирового океана в плейстоцене, а также создана серия эталонов химического состава основных литологических типов отложений. Плейстоцен — эпоха, начавшаяся 2,588 миллиона лет назад и закончившаяся 11,7 тысяч лет назад.

«Главный результат исследования заключается в том, что удалось показать ведущую роль двух потоков осадочного материала — абиогенного и карбонатного, а также выявить факторы, определяющие их вклад в формирование средних геохимических характеристик плейстоценовых осадков», — прокомментировал старший научный сотрудник лаборатории геохимии осадочных пород ГЕОХИ РАН кандидат геолого-минералогических наук Кирилл Сыромятников.

Практическая значимость этой работы заключается в том, что созданные химические эталоны могут использоваться как опорные точки для дальнейших сопоставлений с другими периодами геологической истории и с современными процессами седиментации. Это открывает новые возможности для реконструкции глобальных палеоокеанографических условий, оценки изменений климата в геологическом прошлом и прогнозирования их влияния на современную динамику океанических систем.

Важной прикладной сферой применения полученных данных является геология полезных ископаемых. Сравнительный анализ химического состава отложений позволяет уточнить представления о распределении петрогенных и редких элементов в осадочной оболочке Земли и использовать эти сведения при ресурсной оценке минерального сырья морского дна. Особенно актуально это в контексте поиска перспективных участков для освоения железомарганцевых конкреций, фосфоритов и других стратегически значимых видов сырья.

Кроме того, выявленные зависимости между геохимическими характеристиками отложений и такими факторами, как положение поверхности критической глубины, геодинамический режим континентальных окраин, климатические условия и продуктивность океанов, могут применяться в современных моделях углеродного цикла. Это даёт возможность более точно прогнозировать, как глобальные изменения климата будут отражаться на процессах океанической седиментации и, следовательно, на балансе углерода в биосфере.

Таким образом, результаты работы не ограничиваются лишь описанием геохимических особенностей плейстоценовых отложений, но и вносят вклад в развитие фундаментальных представлений о составе и эволюции осадочной оболочки планеты.

Полученные закономерности имеют значение для экологии океанов. Понимание того, какие факторы определяют химический состав осадков, позволяет точнее оценивать последствия антропогенного воздействия на современные океанические системы, а также вырабатывать более эффективные стратегии их охраны и устойчивого использования.

В целом исследование демонстрирует, что анализ осадков плейстоценового возраста является мощным инструментом для понимания долгосрочных процессов, происходящих в Мировом океане. Оно показывает, как геологические, климатические и биогенные факторы взаимодействуют между собой, формируя сложную систему обмена веществом и энергией, которая оказывает влияние как на прошлое, так и на будущее нашей планеты.

Источник: ГЕОХИ РАН.