Учёный. Стратег. Человек

Учёный. Стратег. Человек

В Сибирском отделении РАН отметили 100-летие со дня рождения академика Гурия Ивановича Марчука — председателя СО АН СССР (1975—1980), главы Государственного комитета по науке и технике (ГКНТ) СССР (1980—1986) и последнего президента Академии наук Советского Союза (1986—1991).

Ключевым юбилейным мероприятием стала международная конференция «Марчуковские научные чтения», проходившая в пленарном формате четыре дня подряд. Часть докладов была посвящена жизненному пути, научному наследию и организаторским заслугам Г.И. Марчука. Директор Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН доктор физико-математических наук Михаил Александрович Марченко открыл научную сессию, выступив от группы соавторов, включающей сподвижника Г.И. Марчука, одного из старейших сотрудников ИВМиМГ СО РАН доктора физико-математических наук Валерия Павловича Ильина и его коллегу по институту доктора физико-математических наук Андрея Гурьевича Марчука.

Сделав биографический экскурс, спикер сосредоточил внимание на основанном Гурием Ивановичем Вычислительном центре СО АН СССР, из которого позже выросло несколько отдельных организаций, включая ИВМиМГ СО РАН. Марчуковский ВЦ был представлен аудитории третьим по мощности вычислительным кластером СССР, открытым вовне: «Для многочисленных высоких гостей он стал визитной карточкой Академгородка, а для учёных из десятков стран — притягательным центром международного сотрудничества». Вычислительный центр состоялся и как генератор научно-административных кадров (только директоров свыше 30) для всего Сибирского отделения: «Скажу без преувеличения — таких институтов в Академгородке больше нет», — акцентировал Михаил Марченко. Он обозначил сегодняшнюю сверхзадачу коллектива: «Наша цель — восстановить функции Вычислительного центра СО АН СССР как центра компетенций по решению сложных вычислительных задач и обработке больших данных из науки и промышленности».

Об истории и сегодняшнем дне Института вычислительной математики РАН, также основанного Г.И. Марчуком и теперь носящего его имя, рассказал директор Института вычислительной математики РАН (2010—2025 гг.) академик Евгений Евгеньевич Тыртышников. «Это последний институт, который создал Гурий Иванович, вложив в него весь опыт, наработанный в течение длительного времени. Я берусь назвать его самым любимым детищем Марчука». Евгений Тыртышников перечислил заложенные Гурием Ивановичем принципы работы ИВМ РАН, реализуемые в наше время: избирательность в подборе кадров («лучше меньше, да лучше»), обязательная международная экспертиза исследований, тесная связь с университетами (Московский физико-технический институт, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Высшая школа экономики), создание лабораторий во внешних организациях (Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН и другие), а также мировое лидерство в некоторых избранных областях. В частности, климатическая модель ИВМ РАН (единственная российская) входит в неформальный мировой клуб математических супермоделей.

На сессиях «Марчуковских научных чтений» звучали доклады, посвящённые современному развитию идей, школ и научных направлений, исходящих от Гурия Ивановича Марчука. Прежде всего, это математическое моделирование сложных процессов — от климатических систем до конкретных погодных условий, от геодинамических сдвигов до сравнительно скоротечных цунами, от иммунного ответа организма до биологической математики. Не были обойдены вниманием другие темы, так или иначе связанные с наследием Г.И. Марчука — методы Монте-Карло, машинное обучение и доверенный искусственный интеллект, математические подходы в исследовании быстропротекающих процессов, суперкомпьютерные вычисления и так далее. Среди авторов выступлений — академики Игорь Вячеславович Бычков, Сергей Савостьянович Гончаров, Николай Александрович Колчанов, Василий Михайлович Фомин, Владимир Викторович Шайдуров, члены-корреспонденты РАН Сергей Игоревич Кабанихин и Геннадий Алексеевич Михайлов, другие известные исследователи, включая представителей Казахстана.

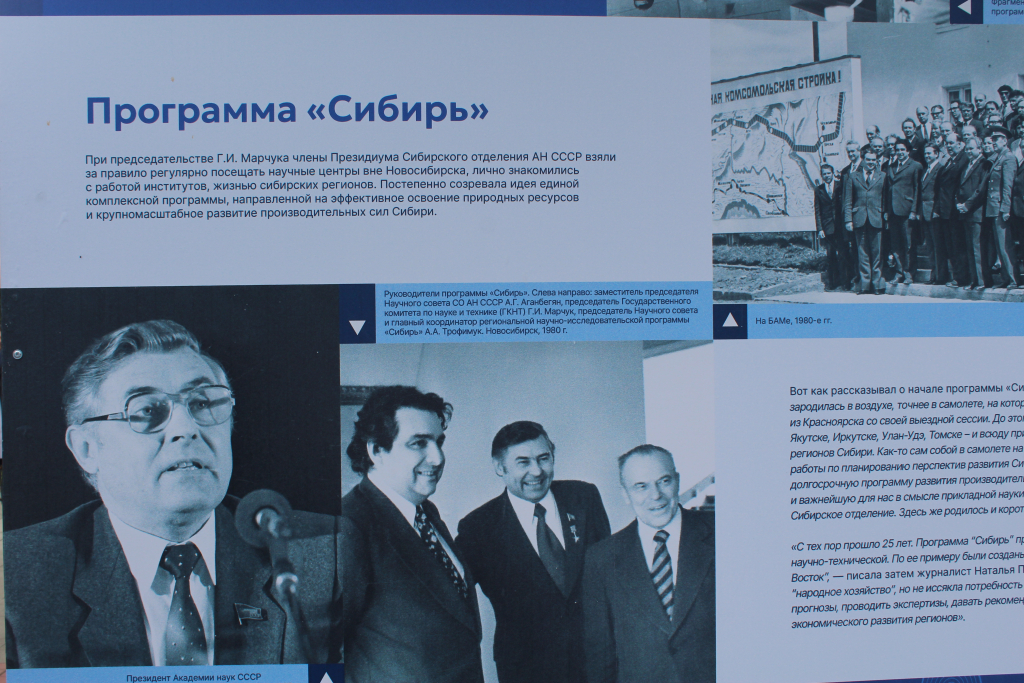

В первый день работы «Марчуковских научных чтений» на проспекте академика Коптюга состоялось открытие выставки, посвящённой Г.И. Марчуку и дополненной информацией о современном проекте развития научной инфраструктуры — источнике синхротронного излучения СКИФ. «Планшеты, представленные здесь, дают полное представление о жизни и заслугах Гурия Ивановича, — отметил председатель СО РАН академик РАН Валентин Николаевич Пармон. — Марчук велик тем, что руководил Сибирским отделением в период его бурного развития, внёс свою лепту в создание „Пояса внедрения“. В 1980 году он возглавил Госкомитет по науке и технике СССР, который управлял всей отраслевой наукой страны. Сегодня много говорят о необходимости возрождения этой системы, но до сих пор не удалось восстановить её в полном объёме. Думаю, здесь пригодился бы опыт Гурия Ивановича, его идеи, которые он высказывал в своих воспоминаниях и ряде работ последних лет жизни». Глава СО РАН также огласил инициативу руководства Новосибирской области открыть к 125-летию академика Михаила Алексеевича Лаврентьева его памятник в полный рост: «Мы должны сообща договориться, где именно установить этот монумент», — обратился к аудитории Валентин Пармон.

Директор ИВМиМГ СО РАН Михаил Марченко, в свою очередь, обозначил перспективу установки памятника Г.И. Марчуку напротив здания ИВМиМГ СО РАН в 2026 году. Он высказал благодарность Выставочному центру СО РАН и Музею Новосибирска за качественный контент, представленный на уличной экспозиции. Доктора физико-математических наук Александр Гуриевич, Андрей Гуриевич и Николай Гуриевич Марчуки рассказали о влиянии отца на становление их научных интересов, его нестандартных идеях и поступках. Заместитель главы администрации Советского района Новосибирска Иван Сергеевич Конобеев поздравил присутствующих с открытием выставки и отметил, что подобные экспозиции стали визитной карточкой Академгородка.

Другая фотовыставка, посвящённая Г.И. Марчуку, открылась в новосибирском Доме учёных. Инициировал её создание, собрал и первоначально подготовил материалы Валерий Павлович Ильин, разработавший также «мобильный вариант» экспозиции в виде фотоальбома. По его словам, изначально замышлялся выпуск календаря, но двенадцати листов было явно недостаточно для размещения обширного материала. «Часть фотографий передала доктор исторических наук Ирина Александровна Крайнева из архива Института систем информатики им. А. П. Ершова СО РАН, — рассказал Валерий Ильин, — Многим из своего личного собрания поделился Андрей Гуриевич Марчук». Альбом «100++ мгновений из жизни Гурия Ивановича Марчука» из 170 фотографий (отобранных из более чем тысячи) полностью повторяет выставку в Доме учёных. Он выпущен при поддержке СО РАН и компании «БКС» тиражом 250 экземпляров, которые были вручены всем участникам «Марчуковских научных чтений».

В рамках этой конференции на площадке технопарка новосибирского Академгородка (Академпарка) прошел круглый стол «Идеи Г.И. Марчука как мост времени — от Пояса внедрения к Технопарку». Он был построен в формате диалога сотрудников ИВМиМГ СО РАН с администрацией и резидентами Академпарка. Директор института и его заместители обозначили научные направления института, наиболее близкие к инновационным практикам. Так, кандидат физико-математических наук Станислав Рудольфович Шакиров рассказал о цифровом двойнике установки СКИФ: «Мы можем моделировать и штатные, и аварийные ситуации». Доктор физико-математических наук Алексей Владимирович Пененко отметил важность моделирования кинетики химических реакций в мультифазных задачах. В практической плоскости это может приводить к созданию, например, динамических моделей химии атмосферы, в том числе городской. Заказчиками таких моделей могут выступать муниципальные власти, надзорные органы, предприятия и крупные застройщики.

Модерировавший дискуссию заместитель директора ИВМиМГ СО РАН доктор технических наук Игорь Николаевич Ельцов заострил внимание на проблеме трансфера интеллектуальной собственности, начавшей проявляться еще при Г.И. Марчуке. «Отдать все права и навсегда забыть — для учёных, для научных организаций это трудный выбор, — подчеркнул Алексей Пененко. — Однако есть реальные заказчики, не отрицающие совместной собственности на интеллектуальный продукт». В этом аспекте были рассмотрены инновационные технологии, вышедшие (как правило, вместе с авторами) из академических институтов. Так, методики упрочнения напылением, заложенные в Институте теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, нашли применение во многих отраслях: директор ООО «Плазменные технологии» Денис Викторович Заворин рассказал о выпуске конкурентоспособных (относительно импортных) чашек для протезирования тазобедренного сустава. Востребованы и коммерческие цифровые двойники: руководитель IT-департамента компании «ИК ЦТО» Юрий Георгиевич Платонов представил проект «Цифровой паспорт материала» в интересах прежде всего российского гражданского авиапрома.

В Академпарке состоялось и другое открытое обсуждение в рамках «Марчуковских научных чтений» — дискуссия «Академгородок как интегратор: эпоха СССР и сегодня. Замыслы и организаторское наследие академика Г.И. Марчука». Проблему эрозии человеческого капитала новосибирского (и не только) Академгородка Гурий Иванович поднимал еще в 1970-х годах, сегодня же она встала в полный рост. Руководитель Центра цифровой трансформации Новосибирской области Александр Леонидович Николаенко привёл данные опроса Level Group: для молодёжи основными причинами отъезда в Москву и Санкт-Петербург являются прежде всего отсутствие комфортной общественной среды (32 % респондентов), условий для развития и самореализации (28 %) и недостаток возможностей интересно проводить досуг (24 %). «То есть молодёжь уезжает от нас из-за отсутствия того, чем Лаврентьев, напротив, привлекал сюда учёных!», — подчеркнул спикер.

Генеральный директор ООО «Академпарк» Дмитрий Бенидиктович Верховод, диркетор лицея № 130 им. М.А. Лаврентьева Сергей Владимирович Сопочкин, журналист «Науки в Сибири» Екатерина Андреевна Пустолякова и другие говорили о серьёзном инфраструктурном и градостроительном отставании Академгородка от современных требований к среде обитания. Участники дискуссии обсуждали варианты комплексного решения проблемы — прежде всего, через обретение научным центром той или иной формы субъектности (от статуса федеральной территории до изменения границ и переименования Советского района Новосибирска), что влечёт возможность разработки и реализации территориальной стратегии развития. «Стратегии развития без субъекта не бывает, — акцентировал Александр Николаенко. — Тип субъектности определяет ту или иную систему управления территорией, а также формат взаимоотношений между властью и жителями».

Вместе с тем заместитель главного учёного секретаря СО РАН кандидат технических наук Юрий Александрович Аникин предложил рассматривать Академгородок не столько как территорию, сколько как проект, причем проект общегосударственный: «Давайте отталкиваться от подхода Гурия Ивановича Марчука, когда Академгородок был ядром реализации масштабной программы „Сибирь“, то есть инструментом решения критических задач». Юрий Аникин напомнил о предыдущем «контракте» высшей государственной власти с учёными, инициировавшем организацию Сибирского отделения, и последующем — открывшем возможность построить СКИФ, многоцелевой исследовательский комплекс класса мегасайенс. В ходе дискуссии обсуждались сверхзадачи для нового «контракта» — в частности, была предложена проработка фундаментальных основ для создания «систем безопасности послезавтрашнего дня». «Широко и перспективно думать о безопасности и на перспективу не может ни один человек, но способно такое комьюнити, как сообщество Академгородка», — высказался доктор физико-математических наук Вячеслав Константинович Гусяков из ИВМиМГ СО РАН.

Текст: Андрей Соболевский.

Источник: «Наука в Сибири».