Усовершенствован метод компьютерного подсчёта ультрарассеянных элементов в горных породах на примере платиновых металлов

Усовершенствован метод компьютерного подсчёта ультрарассеянных элементов в горных породах на примере платиновых металлов

Международный коллектив учёных создал и впервые применил математическую модель, которая позволяет оценивать вклад прямой кристаллизации элементов платиновой группы из силикатного расплава с помощью подсчёта наноразмерных частиц платинометальных сплавов, образующих включения в хромите.

Работа носит фундаментальный характер, но теоретический опыт исследователей может ускорить создание систем подсчёта содержания ультрарассеянных металлов (главным образом, золота и платиноидов) в горных породах и месторождениях. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

В состав группы исследователей вошли специалисты Института экспериментальной минералогии им. Д.С. Коржинского РАН (Черноголовка), Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (Петропавловск-Камчатский), Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (Новосибирск), Института земной коры СО РАН (Иркутск), Центра глубоководных исследований Института океанологии Китайской академии наук (Циндао, КНР), Университета Квебека в Шикутими (Шикутими, Канада), Африканского исследовательского центра по изучению рудных систем университета Витватерсранда (Иоханнесбург, ЮАР), Китайского университета геонаук (Ухань, КНР) и др.

«Девяность пять процентов мировой добычи меди, никеля и металлов платиновой группы, в которую входит сама платина, рутений, родий, палладий, осмий и иридий, сосредоточены в Южной Африке (Бушвельдский комплекс), Канаде (бассейн Садбери) и в России (Норильский район). Именно норильские магматические тела, или интрузии, являются крупнейшим в мире источником добычи палладия и вторым по добыче никеля и платины», — прокомментировал научный сотрудник ИЭМ РАН кандидат геолого-минералогических наук Иван Чайка, первый автор статьи.

По словам Ивана Чайки, такие месторождения образуются из мантийных магм, которые поднимаются в земную кору. Дальше внутри интрузии начинается процесс кристаллизации. В определённый момент на этом этапе может произойти разделение жидкой фракции (расплава) на силикатную и сульфидную составляющую. В силу физико-химических принципов многие редкие металлы проявляют халькофильные свойства, то есть весьма эффективно концентрируются в сульфидном расплаве. Так появляются целые группы месторождений разных металлов: меди, никеля и элементов платиновой группы. Однако, в отсутствии сульфидного расплава металлы платиновой группы остаются в рассеянном виде при валовом содержании менее 10-8 процента в магме. В силу этого их поведение в магмах до момента отделения сульфидной жидкости проследить крайне сложно. Считается, что в сульфид-недосыщенных системах платиноиды входят в состав минералов группы хромшпинели (хромит) как примесь в виде твёрдого раствора. Там они образуют мельчайшие частички собственных сплавов, которые также преимущественно встречаются в виде минеральных включений в хромите.

«Нам как исследователям интересно изучать все этапы формирования таких месторождений и то, где и как в них концентрируются металлы. Но если процесс, когда металлы собираются сульфидом, хорошо изучен и существуют способы его моделирования, в том числе численные, то как ведут себя платиноиды до того, как выделяется сульфид, не совсем понятно», — рассказал учёный.

Моделирование дифференциации мантийных магм позволяет понять геологические и геохимические процессы, которые приводят к образованию месторождений металлов, а также разработать эффективные методы их переработки. Одна из задач данного исследования состояла в оценке относительного вклада прямой кристаллизации металлов платиновой группы. Для объекта исследования был выбран хромит, так как согласно более ранним работам именно этот минерал в силу кинетических факторов «собирает» в себя мельчайшие частички платинометальных сплавов.

«Платиноиды, например, железо-платиновые или осмий-иридиевые сплавы, могут концентрироваться в хромите в виде твёрдого раствора (химической примеси) и захватываться в него в виде мельчайших частичек собственных сплавов. Хотя ранее проводились работы, оценивающие роль вхождения платиноидов в хромит в виде твёрдого раствора, механизм прямой кристаллизации собственных минералов платиновых металлов упоминался как таковой, но не оценивался количественно. Наша работа в этом смысле является первой», — пояснил Иван Чайка.

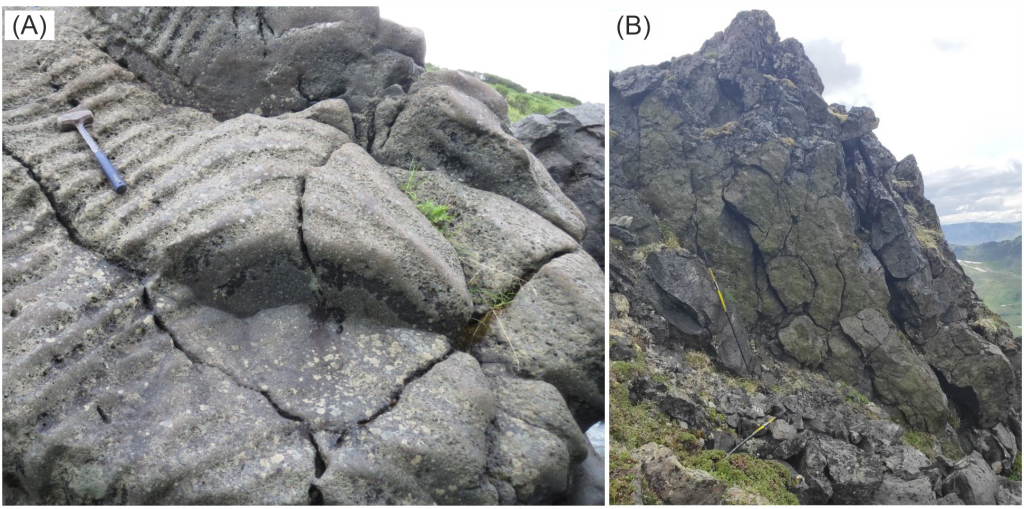

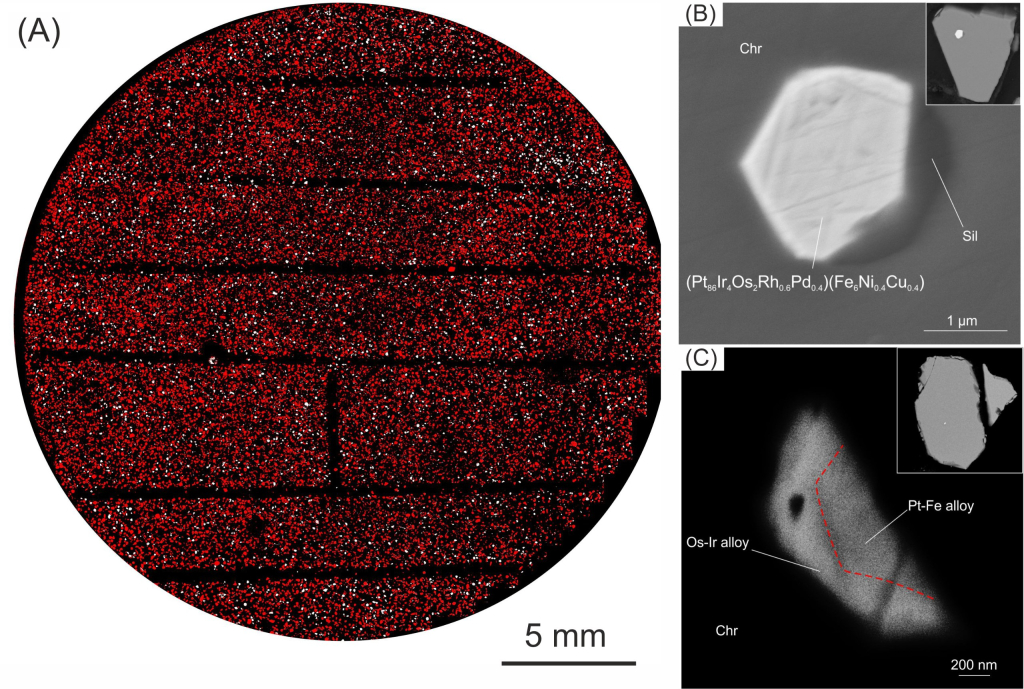

Как рассказал Иван Чайка, в 2021 году состоялась экспедиция на Камчатку, где были отобраны магматические вулканические породы — пикриты, которые идеально подходят для исследования, так как обогащены металлами платиновой группы, не претерпели отделения сульфидной жидкости и в них же в большом количестве присутствует хромит. Часть металлов находится в хромите в виде твёрдого раствора, то есть металлы сидят прямо в кристаллической решётке минерала, а часть захватывается в него виде мелких включений сплавов. Дальше методом масс-спектрометрии с лазерной абляцией исследователи проанализировали примеси, которые есть в хромите, и поняли по сигналам спектрометра, что платиновые металлы распределены в нем неравномерно и, по-видимому, часто образуют собственные включения. Далее исследователи захотели посмотреть эти включения «вживую», на электронном микроскопе, а не только в виде всплесков сигналов масс-спектрометрии. Для этого они выделили концентрат хромита из пород, используя гравитационное обогащение, наподобие того, как старатели добывают золото. Затем они залили хромит эпоксидной смолой и сделали срезы, или шлифы, для микроскопических исследований. Электронная микроскопия показала, что на срезах 100 000 зёрен хромита есть в среднем 5-10 включений платиновых сплавов, что немного, но уже хорошо. Хотя исследователи ожидали, что их будет больше, этого было достаточно, чтобы получить из имеющейся информации количественные данные. Для этого они применили и немного модернизировали принцип Делеса.

Принцип Делеса был сформулирован в XIX веке и широко применяется в петрографии — науке, изучающей состав горных пород. Он гласит, что при равномерном и случайном распределении неоднородностей, в данном случае включений металлов, их общее количество в объёме будет равно отношению площадей одной фазы к другой. Этот принцип очень полезен, так как в препаратах пород и минералов (шлифах) наблюдаются не полностью минералы и металлические включения в них, а только их плоские сечения. Принцип Делеса позволяет восстановить среднее сечение каждой структуры в шлифе и определить их относительное содержание.

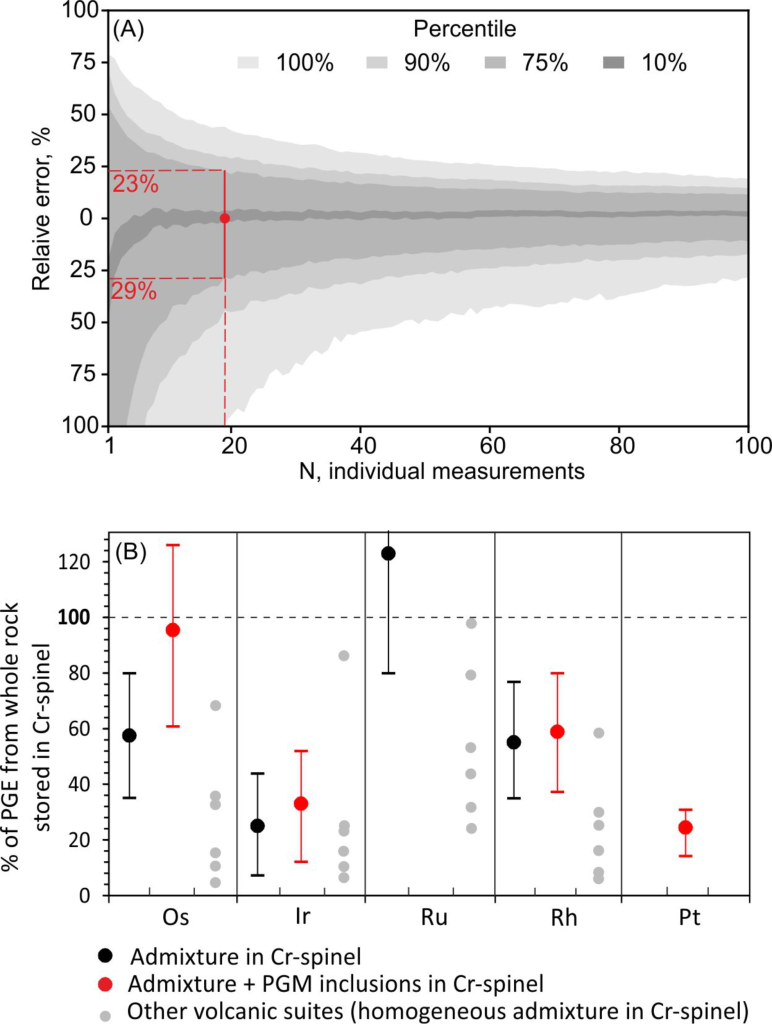

В данном случае специалистов интересовало отношение объёма микровключений платиновых металлов к объёму хромита, который их содержит. В ИЯФ СО РАН предложили ввести в исследование математический аппарат и при помощи компьютерного моделирования рассчитать, какую ошибку можно ожидать, проводя количественный анализ на основании небольшой статистики. Таким образом принцип Делеса был адаптирован под задачу.

«Принцип Делесса работает точно, только если определить относительные площади включений по всем шлифам, в противном случае можно только получить оценку. А здесь сложность заключалась ещё и в том, что и самих шлифов было немного, и включений металлов платиновой группы тоже — всего 19 штук на 200 000 хромитов. Условно, на одном квадратном метре поверхности шлифа доли квадратных миллиметров включений. Встал вопрос, а как правильно оценить общее количество платиновых включений и их распределение во всей породе, и какая будет ошибка измерений. Для этого мы провели компьютерное моделирование с учётом предложенных условий: редкое известное распределение включений в хромите, их случайная начальная ориентация в пространстве, а значит, учёт всех возможных положений включений. Также мы увидели в этой модели последствия „наггет-эффекта“, который заключается в объёмном доминировании больших включений, которых очень мало, но основной вклад в объём вносят именно они. Соответственно, если при исследовании шлифа вы не обнаружили такой „наггет“, значит, вы сильно ошиблись в оценке относительного объёма включений. В данном исследовании среди 19 маленьких включений было два-три больших, мы их учли и снизили ещё и систематическую погрешность в определении площади включений. В итоге для 19 включений металлов платиновой группы мы получили ошибку измерения 30 процентов», — прокомментировал младший научный сотрудник ИЯФ СО РАН Сергей Константинов.

По словам Ивана Чайки, в данной работе впервые была проведена оценка прямого вклада кристаллизации металлов платиновой группы в их баланс в сульфид-недосыщенных магмах, и главный её результат состоит именно в развитии методов изучения этого геологического процесса.

«Мы всегда хотим, чтобы исследование имело немедленное практическое применение, но пока что мы говорим об очень хорошей методологической подвижке в плане изучения геохимии ультраредких элементов в магматическом процессе. Я был поражён результатом и сперва не верил, что такое, на первый взгляд, небольшое количество индивидуальных измерений при непараметрическом распределении величины может дать погрешность, сопоставимую с погрешностью для сертифицированных методов анализа в геохимии ультраредких элементов», — добавил он.

Источник: ИЯФ СО РАН.