В Карелии создают 3D-модели древних строматолитов

В Карелии создают 3D-модели древних строматолитов

Андрей Лютиков из Института геологии Карельского научного центра Российской академии наук разработал метод 3D-моделирования строматолитов — построек древних цианобактерий, образовавшихся на мелководье водоёмов миллиарды лет назад. Результаты работы опубликованы в журнале «Вестник геонаук».

Первыми живыми организмами, которые овладели процессом фотосинтеза, были цианобактерии. Они вместе с другими микроорганизмами формировали цианобактериальные маты, которые в итоге стали настоящими фабриками по производству кислорода. Эти маты состоят из чередования слоёв отмерших бактерий и карбонатного осадка. Живые цианобактерии находятся на поверхности самого верхнего слоя. Со временем толщина мата увеличивается, нижние слои уплотняются, обезвоживаются и постепенно окаменевают, захороняясь в окружающем осадке. Эти ископаемые остатки называются строматолитами (греч. «каменный войлок»). В России не так много мест, где можно их увидеть. Один из таких регионов — Карелия. Возраст ископаемых, которых находят в регионе, составляет около двух миллиардов лет. Эти древние проявления жизни на Земле обнаружены в скальных обнажениях на берегах и островах озера Сундозеро в Кондопожском районе.

Изучение карельских строматолитов ведется с 1950-х годов: открыты местонахождения построек по всей Карелии, собран большой палеонтологический материал, описаны новые роды и виды. Увидеть образцы ископаемых можно в Музее геологии докембрия КарНЦ РАН. Появление современных технологий и методов позволило взглянуть на палеонтологический объект по-новому. Младший научный сотрудник Института геологии КарНЦ РАН Андрей Лютиков одним из первых стал использовать 3D-моделирование для его визуализации.

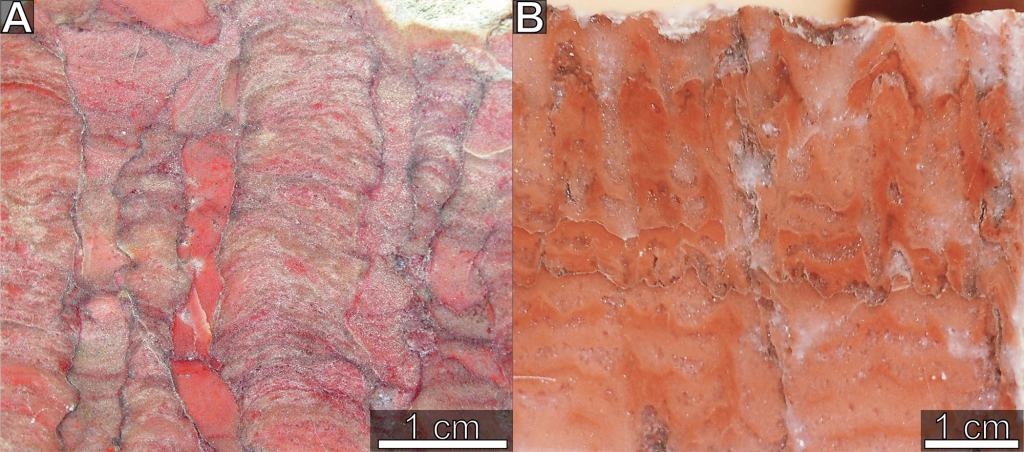

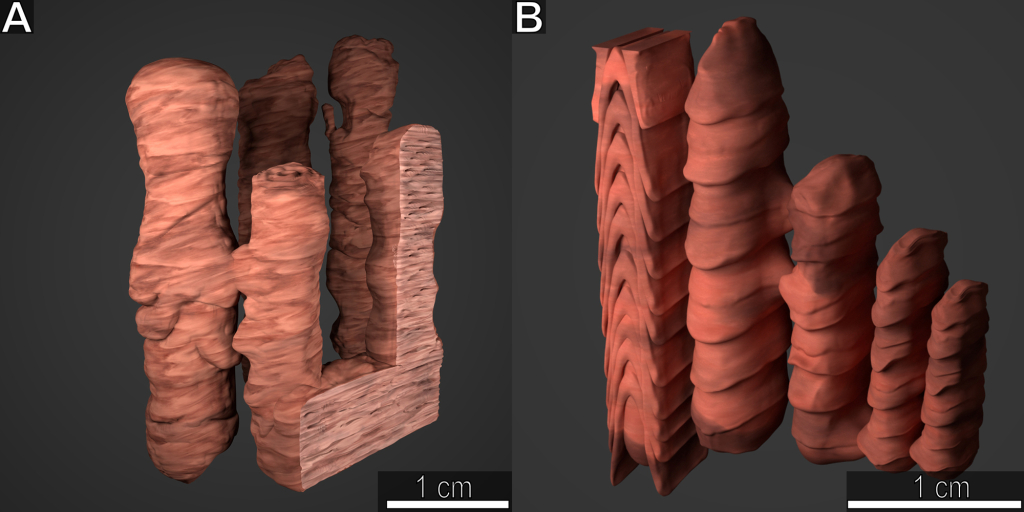

Для реконструкции учёный сначала готовит срезы пород в виде тонких пластинок толщиной 5–7 мм, при необходимости шлифует их. Каждый срез фотографируется с высокой точностью, затем изображения обрабатываются в графическом редакторе и накладываются друг на друга. Для создания трёхмерной модели используется программа Blender.

«Раньше объёмные изображения строматолитов выполняли вручную методом графического препарирования: также распиливали образец на пластинки, затем на кальке зарисовывали строматолитовые наслоения и накладывали срезы друг на друга. Весь процесс занимал больше 20 часов. Нашу модель мы готовим за пять часов, и её точность и функционал в разы выше», — рассказал Андрей Лютиков.

Учёный создал около десятка 3D-моделей строматолитов, встречающихся в восточной части Фенноскандинавского щита. Например — Segosia columnaris (с озера Сегозеро) и Sundosia mira (с Сундозера). Всего база данных микробиалитов в Карелии насчитывает около 50 видов. В планах у Андрея Лютикова — сделать модель по каждому виду и дополнить базу.

Объёмные модели позволяют не просто узнать, как выглядели строматолитовые постройки, освобождённые от вмещающей породы. Во-первых, технология помогает построить обобщающую модель конкретного вида строматолита с использованием анализа нескольких образцов. Во-вторых, модель унифицирует объект. Это позволяет исследователям при изучении, даже не имея образца перед глазами, представлять его одинаково. Ранее учёные ограничивались описаниями или графическими и фотоизображениями. В-третьих, 3D-модели могут помочь в уточнении существующей, но пока не утверждённой международной классификации строматолитов по морфологическим особенностям. Трёхмерное моделирование позволяет различать мельчайшие детали и особенности строения строматолитовых построек, необходимых при описании видов. Это, в свою очередь, может стать одним из инструментов для палеореконструкции условий окружающей среды в то время, когда постройки образовывались.

«Форма строматолитовых построек отличается в зависимости от гидродинамического режима в водоёме. Например, Segosia (Сегозеро) и Sundosia (Сундозеро) относятся к столбчатым строматолитам. У построек Sundosia мы видим пологие арки наслоений и ветвление столбиков. У Segosia же арки очень крутые, столбики гораздо мельче и тесно расположены друг к другу. Это значит, и там и там были течения, волнения, но в районе Сегозера динамики было больше. Изучая комплексно разрез, мы можем говорить, как менялся гидродинамический режим в бассейне два миллиарда лет назад», — отметил геолог.

Наконец, такая форма визуализации служит инструментом популяризации науки.

«Динозавров, мамонтов давно реконструировали, показывают даже „кембрийскую жизнь“ — трилобитов и других представителей палеозойской эры. Я подумал, почему бы не показать строматолиты, ведь это одни из древнейших свидетельств жизни на Земле», — рассказал Андрей Лютиков.

При этом, по мнению учёных, сегодня строматолиты нужно не только популяризировать, но и уже пора охранять. Благодаря своей доступности и ценности, карельские ископаемые стали притягательным объектом сдля коллекционеров и просто желающих нажиться. В этом году памятник природы Сундозерский разрез получил статус особо охраняемой природной территории.

«Наши строматолиты уникальны, особенно для России. В Карелии сосредоточена основная часть местонахождений строматолитовых построек палеопротерозойского возраста. Их необходимо беречь и сохранять, лишиться такого памятника истории Земли — это невосполнимая утрата», — уверен учёный.

Источник: служба научных коммуникаций КарНЦ РАН.