Впервые в мире в структурах «металл-диэлектрик-проводник» на основе германо-силикатных стёкол обнаружен мемристорный эффект

Впервые в мире в структурах «металл-диэлектрик-проводник» на основе германо-силикатных стёкол обнаружен мемристорный эффект

Научные сотрудники Аналитического и технологического исследовательского центра «Высокие технологии и наноструктурированные материалы» физического факультета НГУ, Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН и Университета Лотарингии (Нанси, Франция) изучили механизм переноса заряда в структурах «металл-диэлектрик-проводник» на основе германо-силикатных стёкол. Они первыми в мире обнаружили в этих материалах мемристорный эффект или «эффект памяти», изучили их опто-электрические свойства, а сейчас исследуют процессы, происходящие в них в процессе протекания тока.

Результаты исследований были опубликованы в высокорейтинговом научном журнале первого квартиля Applied Physics Letters.

Оксид кремния — это наиболее распространенный диэлектрик, он используется для производства различных микросхем. Кремний-германиевые стёкла — это смесь оксида кремния и оксида германия. Ранее учёные исследовали отдельно оксиды кремния либо оксиды германия. Исследователи АТИЦ ФФ НГУ первыми решили совместить свойства этих двух веществ. Для оксида германия характерна низкая энергия связи. Это значит, что мемристор, созданный с применением данного материала, будет легче переключаться и, значит, будет более энергоэффективным. У оксида кремния более стабильная структура, поэтому он более вынослив и долговечен — может «пережить» большее количество циклов перезаписи, что делает его пригодным для применения в создании новых, более надёжных, элементов памяти. Эти качества, присущие двум разным соединениям, и были совмещены в германо-силикатных стеклах.

«Наша научная группа занимается исследованием германо-силикатных стёкол уже более пяти лет. Тогда мы первыми в мире обнаружили в них мемристорный эффект, иначе говоря, эффект переключения памяти, когда образец германо-силикатной плёнки переключается из одного состояния по сопротивлению в другое. И эти состояния хранятся достаточно долго. Мы наблюдали несколько тысяч переключений и пришли к выводу о необходимости исследовать механизмы переноса транспорта в таких материалах, чтобы в дальнейшем оптимизировать конструкцию мемристоров на их основе.

Наши коллеги ранее изучали механизмы переноса транспорта в оксидах кремния и оксидах германия, мы же решили исследовать их в смеси данных соединений. В своей статье мы описали результаты нашей работы, направленной на углубление исследований этого нового материала и его основных характеристик, а также установление физики и первопричины наблюдаемых нами его свойств. Нам необходимо понять механизмы, действующие для материалов германо-силикатных пленок, и узнать, какие процессы протекают в них в процессе прохождения тока», — объяснил ведущий научный сотрудник лаборатории функциональной диагностики низкоразмерных структур для наноэлектроники отдела АТИЦ Физического факультета НГУ, ведущий научный сотрудник Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, профессор кафедры общей физики доктор физико-математических наук Владимир Володин.

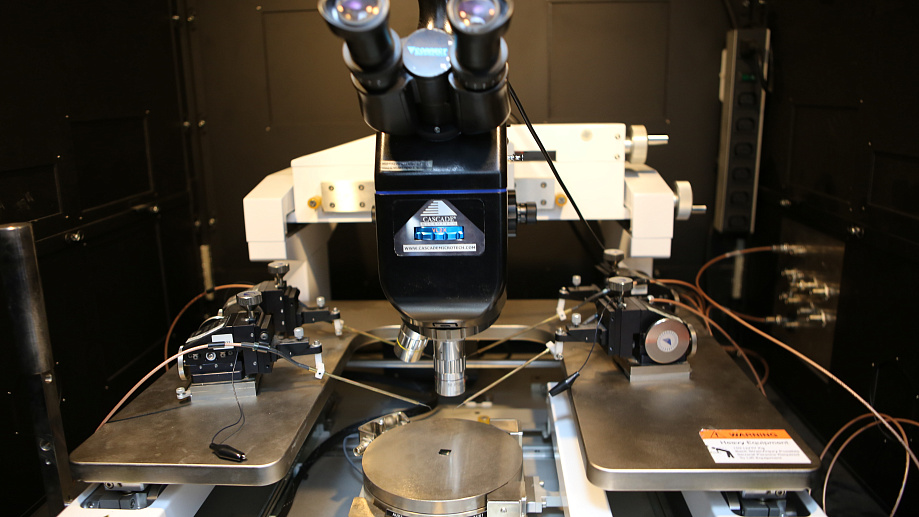

Для проведения экспериментов были выращены плёнки четырёх составов с разными соотношениями оксидов германия и кремния. Затем учёные изготовили специальные МДП-структуры (металл-диэлектрик-полупроводник) с очень тонким слоем германо-силикатного стекла и приступили к проведению температурных исследований вольтамперных характеристик — зависимости тока от напряжения. При этом исследователь задаёт напряжение, а затем регистрирует зависимость тока в образце при его изменении. Исследования проводились в определённом температурном диапазоне — от комнатной температуры до 102 °C. Этот диапазон соответствует рабочим температурам мемристоров. По этим зависимостям учёные моделировали свойства исследуемых образцов, аппроксимируя вольтамперные характеристики с применением существующих моделей проводимости. Они использовали восемь признанных в мире моделей электрической проводимости. Одна из них — «Ток, ограниченный пространственным зарядом» (ТОПЗ), — в отличие от других показала наиболее реалистичные параметры.

«Мы можем с помощью ТОПЗ теоретически предугадать параметры будущего мемристора как одного из новых типов памяти. Также у нас есть возможность исходя из модели ТОПЗ более точно определять электрическое напряжение и переключение, то есть диапазон работы моделируемого нами прибора. Кроме того, мы можем предсказывать токи в каждом конкретном образце, исходя из параметров его химического состава, толщины слоёв диэлектрика и других задаваемых параметров модели. Накладывая разные модели на измеренную нами вольтамперную зависимость, в модели ТОПЗ мы достаточно точно определили энергию и концентрацию ловушек, участвующих в транспорте заряда. Мы исследовали серию образцов с разным соотношением оксида германия и оксида кремния. И по данной зависимости обнаружили, что в ней с увеличением доли оксида кремния в образцах монотонно уменьшается глубина ловушек. Мы определили, что концентрация ловушек не меняется, по крайней мере заметным образом. Более значительные изменения — на порядок или более, — могли бы стать поводом для негативной оценки применимости модели, отбрасывания ее валидности, невозможности применения к расчёту и экспериментальным значениям, что было бы нежелательным результатом», — рассказал младший научный сотрудник Лаборатории функциональной диагностики низкоразмерных структур для наноэлектроники АТИЦ ФФ НГУ, аспирант ИФП СО РАН Иван Юшков.

Значимость исследования заключается в том, что благодаря его результатам исследователи могут определить параметры мемристора теоретически, не выращивая наноструктуру. К тому же у большинства мемристивных диэлектриков основным механизмом транспорта заряда также является ТОПЗ. Во-первых, это подтверждает, что в пленках кремний-германиевых оксидов, как и в основном в мемристорах, применима модель ТОПЗ, а во-вторых, с помощью такой модели можно предсказывать параметры будущих структур и устройств, либо, по крайней мере, регулировать параметры относительно выращиваемого слоистого образца.

«Наше исследование представляет ценность для фундаментальной науки, потому что механизмы транспорта именно в этих плёнках мы получили первыми в мире, но практическая значимость тоже есть: германо-силикатные стёкла с таким составом кроме нас пока не исследовал никто, а мы хотели бы получить в перспективе из данного материала современные элементы памяти, которые превосходили бы привычную нам флеш-память по количеству циклов перезаписи, долговечности, эффективности и надёжности. В настоящее время технологии дошли до того рубежа, когда человечество из флеш-памяти выжало „максимум“: достигнуто максимальное количество циклов перезаписи, максимальная продолжительность использования, максимальные объёмы по ёмкости на один элемент. Дальше не представляется возможным кратно увеличить параметры памяти электронных приборов, используя эту же технологию. Помочь преодолеть эти ограничения может новый тип памяти, вроде мемристора. Существуют и другие типы памяти, но именно мемристор отличается тем, что при его применении можно на порядки увеличить количество циклов перезаписи по сравнению с флеш-памятью. У флеш-памяти максимум 106 циклов перезаписи, а у мемристора — до 1012. Кроме того, имеются публикации, в которых авторы показывают, что у мемристоров один цикл перезаписи более краткий: если у флеш-памяти это доли микросекунд, то у мемристоров — десятки наносекунд или даже пикосекунды, то есть в тысячу и миллион раз быстрее соответственно. Так что с помощью мемристоров память может стать гораздо более быстродействующей», — пояснил Иван Юшков.

Текст: Елена Панфило.

Источник: пресс-служба НГУ.