Бактерии способны прятаться от антибиотиков в грибах

Бактерии способны прятаться от антибиотиков в грибах

Эксперименты сибирских учёных показали, что штаммы кишечной палочки E. coli способны внедряться в состав микроскопического гриба Candida famata и таким образом скрываться от воздействия антибиотика колистина. Это может быть новым способом защиты от антибиотиков для бактерий.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Птицеводство».

В 2017 году на птицефабриках Омской, Кемеровской, Ивановской областей и Алтайского края произошло три вспышки заболеваний цыплят, которые характеризовались повышенной смертностью (2—10 %) в первые десять дней жизни. Применяемые обычно в таких случаях антибиотики не помогали. При вскрытии и микроскопических исследованиях на стенках кишечников птиц учёные нашли дрожжеподобные клетки, часто в окружении бактерий. Было установлено, что это грибы рода Candida. Когда исследователи секвенировали ДНК грибов из организмов цыплят из птицефабрики Омской области, неожиданно для себя они обнаружили геномную ДНК бактерий Staphylococcus warneri и Achromobacter insuavis/xylosoxidans. Так стало понятно, что симбиоз грибов и бактерий может быть серьёзной проблемой для сельского хозяйства.

«Впервые этот симбиоз мы обнаружили случайно. Однажды, выполняя рутинную диагностику болезней свиней и кур, одна из моих коллег перепутала праймеры и вместо грибов мы просеквенировали бактерии. После этого стали целенаправленно изучать имеющиеся у нас культуры грибов и увидели, что некоторые из них содержат в своем составе бактерии, также мы нашли описание подобных случаев в литературе. Возник вопрос, насколько это актуально с клинической точки зрения», — рассказывает заведующий сектором молекулярной биологии Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН, ведущий инженер лаборатории фармакогеномики Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН кандидат биологических наук Василий Николаевич Афонюшкин.

Исследователи провели эксперимент: они взяли разное количество полевых штаммов кишечной палочки, смешали с грибами и применили убойную дозу антибиотика. Бактерия не должна была выжить, но выжила. Затем исследователи пытались понять, где в грибах локализуется кишечная палочка, все ли грибы способны её интегрировать и кто в этом виноват — свойства бактерий или свойства грибов?

«Выяснилось, что есть грибы, которые хуже защищены от паразитирования в них бактерий. Есть бактерии, обладающие инвазивностью по отношению к клеткам не только человека, но и грибов. И да, это имеет определённые клинические последствия. В первую очередь нам это было интересно с точки зрения ветеринарии. Но такая проблема актуальна и для людей», — отмечает Василий Афонюшкин.

По словам исследователей, грибы Candida — часть нормальной микрофлоры здоровой курицы. Однако они же могут вызывать заболевания: от поверхностного до опасного для жизни системного кандидоза. Способствует этому любой стресс, недоедание, неправильное применение дезинфицирующих средств. Особенно риск возрастает на фоне иммуносупрессии (подавления иммунитета), в том числе после применения антибиотиков.

«Таким образом, мы приходим к довольно интересной ситуации: антибиотики подавляют кишечную микрофлору, бактерий там становится меньше и эту нишу занимают грибы. В итоге те бактерии, с которыми мы боролись, могут в этих грибах прятаться. И даже если бактерия чувствительна к антибиотику, в такой ситуации она способна выжить», — говорит Василий Афонюшкин.

В некоторых случаях между грибами и бактериями, похоже, возникают симбиотические связи. И те и другие совместно эволюционируют. Если грибы живут в кишечнике, со временем они начинают нуждаться во многих метаболитах бактерий, их иногда даже сложно выделить без бактериальных клеток. В исследовании, о котором идет речь в этой статье, учёные решили изучить механизм резистентности бактерий к антибиотикам, связанный с симбиотическими взаимодействиями условно-патогенных микроорганизмов и грибов.

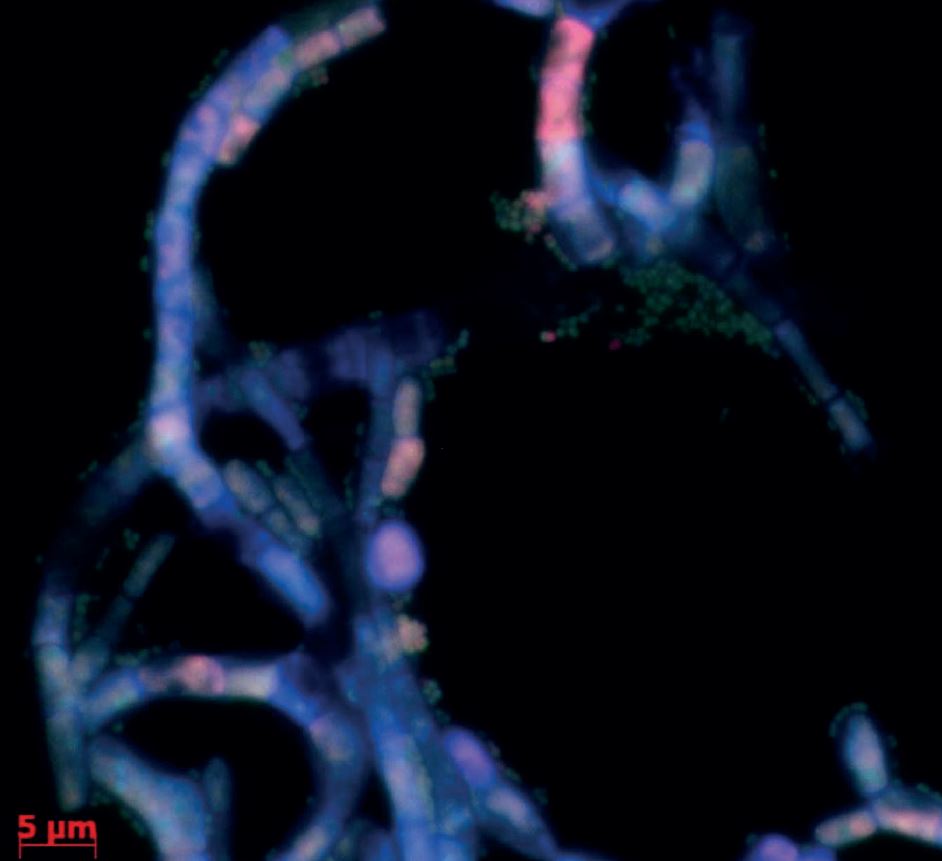

Биологический материал от заражённых куриц и свиней, собранный сотрудниками Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН и Новосибирского государственного аграрного университета, исследовали на оборудовании ИХБФМ СО РАН. В результате экспериментов удалось показать, что штаммы E. coli в составе культуры микроскопического гриба Candida famata значительно повышают устойчивость к антибиотику колистину. Это происходит за счёт способности бактерии проникать в цитоплазму грибов и находиться там длительное время. Также учёные установили, что бактерии паразитируют преимущественно внутри дрожжеподобных клеток, иногда снаружи или могут сочетать оба варианта симбиоза.

Поскольку антибактериальные препараты сейчас используются в сельском хозяйстве повсеместно, учёные предполагают, что со временем способность E. сoli выживать внутри дрожжеподобных грибов и клеток кишечника будет только усиливаться. Если не предпринимать меры, это приведет к отбору патогенных штаммов и активации генов патогенности.

«Способность бактерий к проникновению в клетки грибов следует рассматривать в качестве одного из универсальных механизмов защиты от антибиотиков. Эта проблема актуальна и для классической медицины. При антибиотикотерапии у человека часто развиваются грибковые инфекции. Важно помнить, что какая-то часть бактерий может сохраняться в грибах, и учитывать это при составлении плана лечения, — отмечает Василий Афонюшкин. — Опасность грибковых инфекций часто недооценивают, хотя они периодически поставляют нам массовые проблемы».

Так, в Индии в 2021 году на фоне эпидемии коронавируса была вспышка мукормикоза — опасного заболевания, поражающего носовые пазухи, мозг и лёгкие и отличающегося высокой смертностью. Восприимчивыми к этой инфекции оказались пациенты, которые длительно принимали лекарства либо находились в отделении интенсивной терапии во время лечения последствий COVID-19.

Кстати, поскольку существуют грибы, которые могут выживать только в присутствии бактерий, на них тоже можно воздействовать антибиотиками. В другом своем исследовании ученые СФНЦА СО РАН показали, что один из антибиотиков — полимиксин — может подавлять некоторые грибы родов Debaryomyces, Candida. Это знание ценно, потому что в медицинской практике известно не так много антимикотиков.

«На сегодняшний день сложилась ситуация, что в России практически не осталось микологов. Как медицинских, так и сельскохозяйственных. По этому направлению мы уже очень сильно отстаем от мировой практики, и нам придется за это платить и лекарствами, и биотехнологиями. Постоянно появляются новые проблемы, связанные с грибами, влияющие на здоровье людей и сельскохозяйственных животных, и важно успевать на них реагировать», — говорит Василий Афонюшкин.

Текст: Диана Хомякова.

Источник: «Наука в Сибири».